《基度山恩仇記》(或譯《基督山伯爵》)是我少年時期最喜歡的一本書之一,其中情節曲折離奇、場面波瀾壯闊、人情快意恩仇都讓我著迷不已。但是其中一幕讓我還連做了幾晚惡夢,就是關於「欣賞」死刑的場景,伯爵為了欣賞執行死刑還精心安排「最佳窗口」,原來在19世紀初,死刑是一種充滿「娛樂」性質的活動。

法國大革命前有許多死刑的方式從絞刑、斬首、烹刑、車裂不一而足,直到法國大革命,為了更有效的處決貴族,發明斷頭臺,此後財漸漸「普及」到一般平民。

從那時開始,法國很常一段時間,公開執行死刑除了以示效尤的警示作用外,其實帶有強烈的、滿足偷窺慾望的娛樂效果,以及見證「正義得到伸張」得到道德高度的自我滿足。

學者Paul Friedland 在《見證正義》(Seeing Justice Done: The Age of Spectacular Capital Punishment in France)一書中就指出,從十六世紀起,處決常常吸引大批人群的觀賞,他們認為自己是具有深刻精神意義的儀式參與者。但是宗教改革中,因為宗教信仰的殉教者,改變了處決的氣氛。當他們昂首闊步地走上死刑台時,吸引了更多的觀眾。隨著時代發展,資產階級與貴族等一些較富裕的人群開始將處決視為一種新穎的娛樂形式,租用俯瞰絞刑架的窗戶觀賞整個死亡的過程,以此為樂。十七世紀時,上層階級已經對犯罪產生了迷戀,他們透過閱讀令人震驚的現實真實犯罪小說,以及越來越喜歡目睹真正的罪犯在公開處決的場面來滿足這種迷戀。

《基度山恩仇記》中的場景就是這個長期歷史的真實記述,也是這種嗜血、窺奇的黑色嘉年華,成為我年少時的夢靨。從此每當歐洲人高談人權、人道一副高高在上的姿態時,這個夢靨都會偷偷浮上心頭。

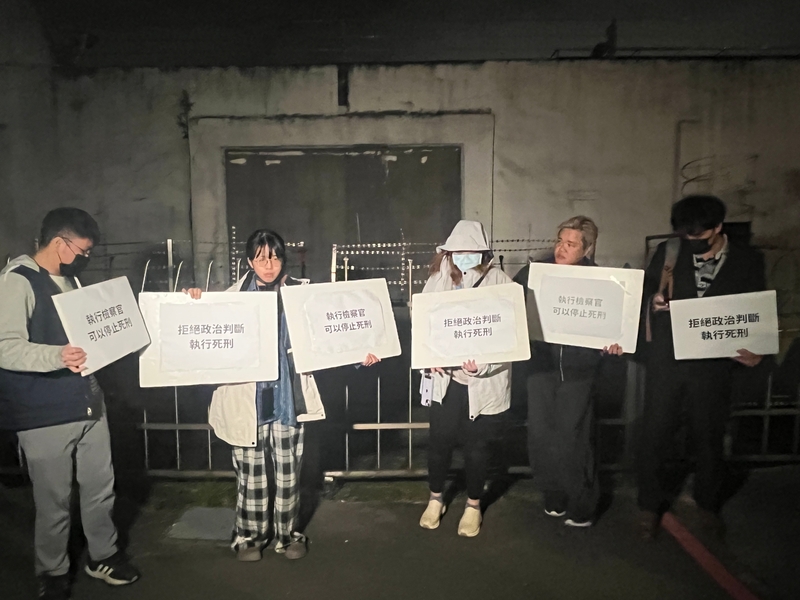

16日台灣執行死刑,這是憲法法庭關於廢死辯論後的第一次執行死刑,自然特別引起國內外的關注。長期對台灣死刑有意見的歐盟自然也不會放過這次機會。隨即發表聲明表示:「死刑是一種不人道和有辱人格的懲罰,代表對人類尊嚴的最終否定。」

那麼西歐什麼時候開始不做出對「人類尊嚴的最終否定」呢?西德是西歐國家最早廢死的國家,這當然是拜納粹所賜。荷蘭1982年廢死、義大利1994年、英國在1998年《人權法》生效後正式廢除死刑,法國到2007年修憲正式廢除死刑。沒錯,目前歐盟全面廢死,但不代表歐盟有著道德光環與高度去譴責不同文化中的正義觀。

猶太人的正義是「以牙還牙、以眼還眼」這比較文明嗎?張藝謀導演的「秋菊打官司」,鞏俐飾演的女主角秋菊一直掛在嘴邊的「討個說法」是不是也反映出中國人素樸的正義觀?

少年讀《基督山恩仇記》見到恩得償、仇已報,滿意的掩巻睡去。年歲漸長,看到基督山伯爵在恩仇果報一一實踐後,卻越來越自我懷疑一段,讓人長思難眠。耶和華說:「伸冤在我,我必報應。」《基督山恩仇記》中說:「死或許是一種刑罰,但不等於贖罪。」但是上帝在哪裡?如何贖罪?都難有定論。

歐盟是不是以他們的文化、信仰與價值去評斷那些保有死刑的國家呢?日前川普不滿拜登赦免死刑犯,揚言要加大死刑範圍,怎不見歐盟出聲?那些死於加薩手無寸鐵的巴勒斯坦人呢?是不是用人道的標準?

我不反對廢除死刑,但是台灣一些團體挾洋自重,叫人不敢恭維,道德雙標更是難以苟同。看過一段話說,何謂正義,這個複雜的概念人人都想得到它,為的是用來加諸在他人身上。