紀俊臣/台灣公共政策學會理事長

自賴清德去年5月20日宣誓就任中華民國第16任總統以來,已屆滿10個月。此期間朝野的對立氣氛比諸蔡英文時期已有落差;如再比較馬英九時期,更是差了一大截。朝野對立,甚至對峙加劇,這對國家絕不是好事。究竟此時此刻的對立氣氛何時了?看待無黨無派的一介平民,真是憂心忡忡,久久不已。

每天真不想打開電視,因為電視新聞節目,盡是打打殺殺的報導;新聞評論節目,那些無知裝有知,甚至自以為真知的名嘴,竟然可以將一些根本假新聞的事件說成真的一樣,就以立法院審查國家總預算的情形,那些根本沒看過國會頻道,甚至只是看到某報的歪曲報導,即上節目胡亂造謠的無賴,這是國家的不幸,社會之亂源。

執政黨為反對而反對

當前的亂局,正給不友好的外國勢力機會。海峽兩岸只有一條康莊大道,就是和平統一。這個和平統一是需要兩岸創造條件,而兩岸的任何一方內部的團結合作,更是給己方營造有利於「和平往來、和平整合、和平融合」的條件。基於上揭的看法,本文認為朝野應可由下列途徑以為「中華民國」創造條件,給2,300萬台灣人民創造「避戰和無戰」,而至「和平跟和樂」的機會:

一、事實就是事實

這次立法院審議國會改革法案,以及《憲訴法》、《選罷法》和《財劃法修正案》,究竟哪一條有「毀憲亂政」?民進黨的政治人物如果有政治良知,應該知道這些改革法案並無新意,絕大部分是民進黨在野時,所曾推出的改革法案。國、眾二在野政黨係檢視近些年來的政府作法,確有不够透明、公開和民主之處,為使政府的公共政策能够展現民主國家的積極和建設計畫作為,不得不儘速提出修正法案。該等法案正式施行後,政府的優質治理即可呈現在國人之前,對團結朝野當有其貢獻。

二、不要為反對而反對

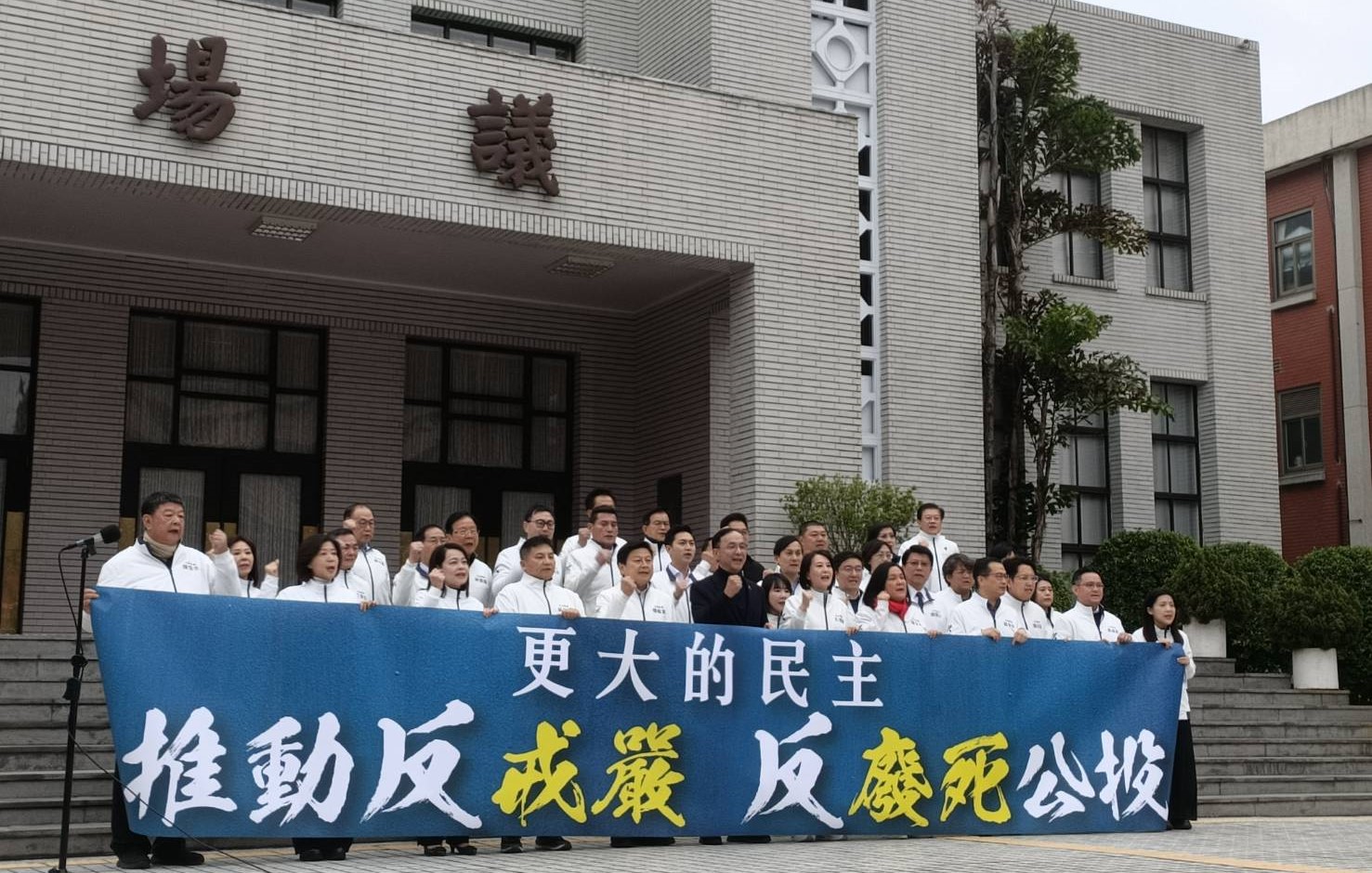

這次立法院國家總預算案審議過程,究竟是民主還是不民主?只要看看立法院的國會頻道,就可以知道在委員會審查階段,絕大部分是在朝野共識決下通過的;民進黨籍委員亦多有調整的意見,並非國、眾二在野的片面主張。在院會二讀前的協商和二讀審議階段,民進黨完全沒有「協商」的誠意,不是胡言亂語;就是一味的反對,卻又提不出任何對案。此種為反對而反對的心態,如何促成朝野團結,不言可喻。

三、司法不要成為政治工具

民進黨政府覆議不成,即以不成理由的理由聲請憲法法庭之判決。現在只有國會改革法案為憲法法庭的大法官所受理,且做成支持執政黨主張的判決。對於大法官憲法判決的論述,稍有法政知識的人,即知是「護航」的判決。因之,多數大法官已被認定是民進黨的政治工具,該等大法官在《憲訴法修正案》的延宕暫時處分,大出民進黨的意料,也給國人「大法官尚有良知」的印象,應該是國家好的開始。

政治人物的基本良心何在?

四、誠信與愛心

當今的朝野政治衝突,絕大部分都是政治人物缺乏誠信的反射。做為政治人物基於國家的公共利益,有時需要善意的欺騙。這是人人皆知的普通常識,但今天的執政和問政政治人物卻不是在善意的欺騙,而是在惡意的欺騙。試想萊豬、核食的允許入口,說是為能加入國際協定,但是事實根本只是我們的政治人物自己在異想天開,甚至是自己在大內宣而已。前車之鑑,殷鑑不遠,現在又有台積電大舉投資美國的「誤國誤民」事件,難道還要欺騙嗎?政治人物要對國家忠誠,對國政要誠信,對國人具有愛心的基本行政倫理,才配當為國人服務的公眾人物。

五、認同中華民國和熱愛中華文化

既然在中華民國政府服務,就要認同中華民國。這是天經地義的事,但今天的民進黨政治人物只在「借殼上市」的狀況下,才會提到中華民國。開口閉口都是「台灣」,事實上台灣僅是地理名稱,並不是國家的正名。此外,台灣民眾的生活方式多半來自中華文化的發揚,這是否定不了的事實。試問喜歡用台語溝通的政治人物,應該知道台語的來歷是河洛話,河洛話是秦朝的官話。使用語言由中華文化而來,又有什麼可以排斥中華文化?朝野如能本諸認同中華民國,又熱愛中華文化下,既存的政治分歧現象即可相對減少,甚至根本可以融合為一體。

以上看法,就教於朝野政治人物,希望彼此相互尊重,而且允許國人可以有不同的意見,經由溝通和交流,以化解分歧,相信國家的安定,社會的安康皆可以到來。在朝野的衝突相對降低下,一致對外的期許始可實現,兩岸的和平統一,終有實現的機運。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※