蔡鎤銘(淡江大學財務金融學系兼任教授)

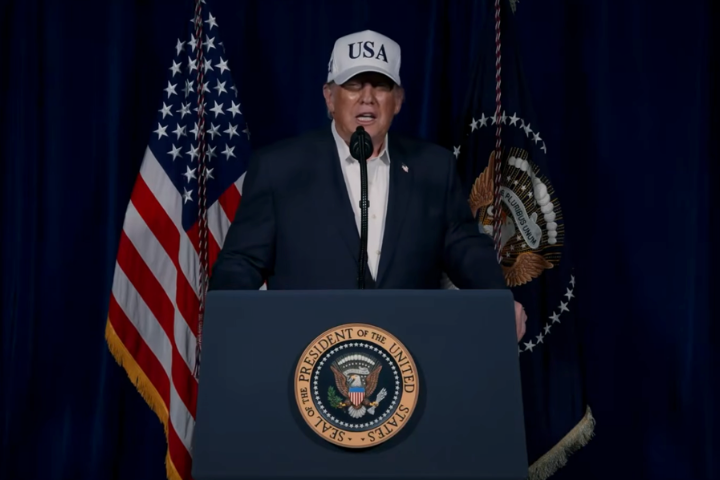

2025年4月2日,美國總統川普宣布對台灣加徵32%的「對等關稅」,台灣名列全球第四,引發經貿震盪。根據中央社報導,總統賴清德於4月6日提出五項應變策略,並計畫派員赴美協商降低關稅與減少貿易逆差,強調談判與強化台美合作,但未提及核電作為籌碼。川普4月9日宣布暫緩關稅90天,期間對多國實施10%關稅,為台灣爭取喘息空間。《遠見雜誌》2025年4月8日報導指出,美國AIT處長谷立言(Raymond Greene)於3月暗示,台灣若重啟核電,可進口美國設備與技術,緩解2024年對美739億美元的貿易逆差。工商時報則警示,ICT產品如伺服器將受關稅重創,此建議能否在90天內成為解方,並兼顧核安與民意,仍充滿挑戰。全球核電接受度提升為台灣能源政策注入新思考,福島恐懼漸消,民調顯示人們態度轉趨冷靜。本文將從民調數據出發,分析核電復興背景與台灣的可能路徑。

民調揭示:核電接受度緩步回升

日本原子力文化財團2024年10月發布的《核能的民調》顯示,儘管仍有約70%的受訪者對核電抱持負面印象(如「危險」55.4%、「不安」47.1%),但支持核電利用的比例已突破過半,達到58.1%,並自2018年起呈現緩慢成長趨勢。這與福島事故後的普遍反核情緒形成鮮明對比。更值得注意的是,「不知道該如何判斷」的受訪者比例激增至33.1%,較2014年成長12.5個百分點,尤其在24歲以下的年輕世代中顯著增加。這顯示,年輕人對核電的態度正從單純反對轉向猶豫與觀望,反映出資訊混亂與理性思考的交織。

在台灣,類似的轉變也初露端倪。根據《遠見雜誌》2025年4月8日報導,國民黨立委賴士葆提出重啟核電以緩解對美貿易逆差的建議,顯示部分政治力量已開始正視核電的潛在價值。雖然台灣長期推動「非核家園」,但民間對核電的態度並非鐵板一塊。環境資訊中心2025年2月13日報導指出,反核團體如台灣環境保護聯盟仍堅守立場,反對核電延役,但社會對能源短缺與電價上漲的擔憂,正逐漸動搖民眾對非核政策的信心。

全球範圍內,核電復興的跡象更加明顯。美國能源部2024年10月宣布撥款近5700萬美元支持密西根州帕利塞茲 (Palisades)核電廠重啟,預計該廠將於2025年底成為美國首座停運後復工的商用反應爐。比利時則計劃將核電容量從4吉瓦擴增至8吉瓦,日本政府也在2025年2月修訂《能源基本計畫》,明確表示將「最大限度活用核能」,目標2040年核電占比達20%。這些數據與政策轉向表明,核電正從福島事故的陰影中走出,成為穩定供電與減碳的重要支柱。

台灣的能源困境:非核夢想與現實衝突

台灣自2016年確立「非核家園」目標,計畫於2025年5月核三廠停機後實現零核電。然而,這一理想正面臨現實的考驗。根據台電數據,2023年核電仍占台灣總發電量的8.5%,而再生能源占比僅約10%,遠低於火力發電的80%以上。核三停機後,若無替代方案,電力缺口恐難避免,尤其在AI產業與電動車需求激增的背景下。

環境資訊中心報導顯示,反核團體主張以再生能源填補缺口,但台灣環盟新任會長謝志誠坦言,風能與太陽能的間歇性問題尚未解決,地熱開發又緩不濟急。與此同時,協和電廠改建計畫(四接)引發爭議,反對團體指出燃氣機組總碳排可能增加三倍,質疑其減碳成效。這顯示,台灣在非核路徑上的替代選項並不成熟,能源結構轉型陷入瓶頸。

反觀國際,日本與韓國的經驗或許值得借鑑。日本在福島事故後一度大幅降低核電依賴,但2024年核電占比已回升至8.5%,並計劃2040年達到20%。韓國則於2024年實現核電占比32.5%,超越煤炭成為最大供電來源。這些國家在確保能源安全與減碳目標間找到平衡,而台灣若堅持全面棄核,恐難因應未來電力需求的成長。

核電復興的契機:經濟與國際合作

核電不僅是能源議題,更是經濟與國際關係的籌碼。《遠見雜誌》報導指出,美國AIT處長谷立言(Raymond Greene)於2025年3月暗示,台灣若重啟核電,可從美國進口設備與技術,緩解對美貿易逆差(2024年達739億美元)。國民黨立委賴士葆受訪認為,若台灣能放棄非核家園目標,在核安過關的前提下重新使用核電,一來可降低發電成本,緩減台電的經營壓力,二來也能部分緩解台灣對美國的貿易順差問題。賴士葆估算,若核一、核二恢復運轉,並在現有廠址新增8部機組,美國可望從設備銷售與維保中獲利,成為台美談判的重要籌碼。

此外,核電復興能降低台灣對進口化石燃料的依賴。根據經濟部數據,2023年台灣進口能源占總能源需求的97%,其中天然氣與煤炭成本高昂,且受國際市場波動影響。若重啟核電,每度電發電成本約1.5至2元,低於天然氣的3至4元,不僅能緩解台電財務壓力,還可穩定電價,減輕民眾與企業負擔。

然而,重啟核電並非毫無風險。美國帕利塞茲核電廠重啟計畫就遭遇技術挑戰,核管會(NRC)發現其蒸汽發生器存在嚴重應力腐蝕裂紋,修復成本與安全隱憂不容忽視。台灣若重啟老舊核電廠,如核一、核二,恐面臨類似問題,需投入鉅額資金升級設備,並確保符合最新安全標準。

社會共識與未來方向

台灣對核電的態度仍充滿分歧。台灣環盟堅稱「非核家園」不可動搖,認為核電延役違背減碳初衷,並計畫於2025年5月舉辦非核亞洲論壇,強化反核聲勢。然而,日本民調顯示,「不知如何判斷」的比例成長,顯示資訊透明與公共溝通的重要性。台灣若要重啟核電,需先重建民眾信任,公開核安數據,並針對高階核廢料處置提出可行方案。

技術層面,小型模組化反應爐(SMR)或許是折衷選項。美國與比利時均將SMR視為未來方向,其設計更安全、建設周期短,適合台灣地狹人稠的條件。然而,SMR技術尚未完全成熟,比利時擴增計劃仍以傳統大型反應爐為主,台灣若採納,需評估成本與時程。

政策上,政府可參考日本經驗,放寬核電廠年限至60年,並在既有廠址重建機組,避免新廠選址爭議。同時,加強與美國、韓國等國的技術合作,提升核安與效率,逐步取代高碳排的火力發電。

台灣的抉擇時刻

川普暫緩對等關稅90天的決定,為台灣提供關鍵談判窗口。全球核電接受度的提升顯示,福島恐懼正淡化,人們對核電態度轉向務實。若台灣固守非核理想,可能錯失電力穩定與經濟轉型的機會;若順勢重啟核電,則需在90天內與美國協商具體方案,克服技術、安全與民意難關,並利用美國設備進口緩解美台逆差。無論選擇何路,台灣須以數據與共識為基,在能源與貿易的雙重挑戰中找到平衡。核電復興風潮已至,台灣能否在這90天內抓住救命稻草,化解危機並站穩國際舞台,答案即將揭曉。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※