蔡鎤銘(淡江大學財務金融學系兼任教授)

2025年4月,美國總統川普(Donald Trump)宣布針對中國大陸進口商品實施史上最高關稅,累計稅率達145%。作為回應,中國大陸迅速宣布對美國商品徵收最高達125%的報復性關稅。這場貿易大戰並非首次發生,卻是力度最猛烈、範圍最廣的一次。這場爭端不僅挑戰了全球自由貿易的基本邏輯,也讓世界主要經濟體必須重新思考自身在供應鏈與戰略經濟中的定位。

根據《華爾街日報》報導,中美雙方所採取的關稅措施,已迅速波及兩國內部經濟與全球金融市場。美國的消費者面臨物價上升壓力,企業供應鏈受到衝擊;而中國大陸雖展現堅決態度,但內部經濟承壓亦不容忽視。這場激烈的經濟交鋒,恐將為全球帶來連鎖反應。

關稅戰的擴大與政治算計

川普在宣布關稅政策時宣稱,這是為了「保護美國工人」,但其行動背後亦透露出濃厚的選舉考量。根據《紐約時報》分析,川普政府選擇在大選年祭出強硬經貿政策,意圖藉此凝聚製造業州選民支持,並淡化其政府在其他政策領域的爭議。

然而,這種政治操作的代價卻由全體消費者與企業承擔。根據美國勞工部4月公布的數據,美國3月消費者物價指數(CPI)年增率為3.8%,高於預期,其中進口商品價格上漲貢獻顯著。能源、食品與耐用品價格全面上升,預示關稅戰正加劇美國的通膨壓力。

民主黨方面也迅速對川普的政策發難。《ABC News》指出,參議員亞當·希夫(Adam Schiff)與魯本·加列戈(Ruben Gallego)要求國會對川普在政策宣布前後的股票發文行為展開調查,質疑是否涉及內線交易與市場操縱。這場關稅戰,從貿易政策擴延至政爭戰場,複雜程度遠超以往。

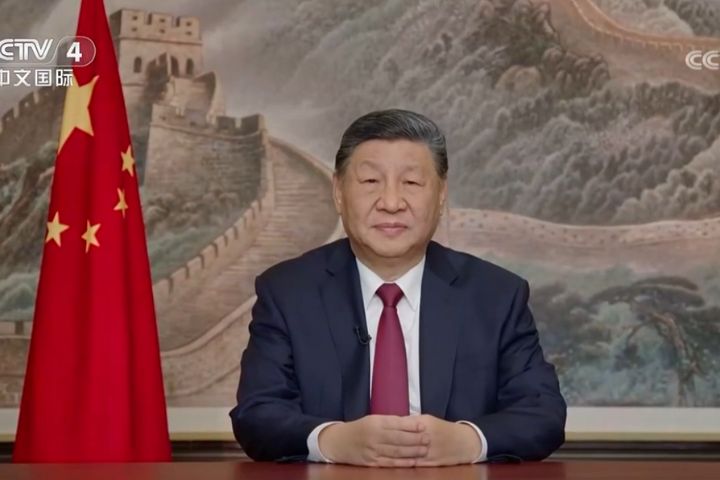

中國大陸的強勢回應與戰略考量

針對美方的關稅升級,中國大陸商務部表示,將對美國進口商品加徵125%報復性關稅,並強調這項措施「是為捍衛多邊貿易體制、維護自身合法權益」。據《日經亞洲評論》(Nikkei Asia)報導,中國大陸此次關稅涵蓋農產品、汽車、科技設備等數十個品項,基本等同於「實質封殺」美國對華出口。

中國大陸亦展現其市場調節能力。面對報復關稅可能造成的進口空缺,北京已迅速與東南亞與中亞地區加強貿易協議協商,以期分散對美依賴。另據《金融時報》指出,中國大陸並未如外界預期般陷入被動,而是以「調整結構、提升內需」為導向,將外部衝擊轉化為加快產業轉型的契機。

這種政策態度顯示出中國大陸對長期對抗的準備與自信。尤其是在2024年之後,中國大陸在半導體、人工智慧及新能源領域投資增加,顯示其意圖打造更具自主性的經濟體系。這場貿易戰,不僅是關稅的角力,更是供應鏈主導權的爭奪。

全球市場劇烈震盪

隨著關稅政策逐步落地,金融市場迅速反映出不安情緒。《CNBC》報導指出,4月9日當天,標準普爾500指數大跌3.45%,納斯達克跌幅達4.31%,道瓊工業指數亦下挫逾800點。市場投資人擔憂全球貿易受阻將拖累企業獲利,並使全球經濟成長放緩。

亞洲市場也不遑多讓,日圓兌美元匯率升至七個月來新高。分析指出,日圓的強勢來自於市場避險需求升溫。美國與中國大陸這兩大經濟體若持續升高衝突,勢必造成全球供應鏈重構與資金避險潮蔓延至亞洲新興市場。

歐洲方面,則呈現觀望態度。《Politico Europe》披露,歐盟考慮延後對美鋼鋁關稅的報復措施90天,希望為談判預留空間。歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩(Ursula von der Leyen)呼籲各方保持冷靜,避免將經濟衝突擴大為結構性對抗。但事實上,歐洲企業同樣擔心在全球關稅浪潮下遭殃,面臨「不是自己打仗卻也被波及」的尷尬處境。

美國內部反彈與經濟疑慮

儘管川普政府強調關稅有助於「重振美國製造」,但根據《GZERO Media》分析,美國企業界對此政策反應兩極。部分鋼鐵、鋁業者支持高關稅,認為能削弱外國競爭者;但汽車、科技、農業等行業普遍表達強烈憂慮。

美國全國零售聯合會(NRF)表示,關稅將導致商家成本大幅上升,最後由消費者買單。而對出口依賴中國大陸的農業州如愛荷華州與內布拉斯加州而言,關稅戰意味著失去主要市場,農產品滯銷壓力劇增。

《紐約時報》指出,部分共和黨議員私下對川普的做法表示不滿,擔心對黨內選情產生反作用。畢竟過往2018年中期選舉時期,川普首波關稅政策雖強勢,但未能成功挽回搖擺州選票;如今再度重施舊技,風險可謂更高。

中美關稅戰再次成為全球焦點。川普以選舉年為背景,強硬推行145%關稅政策,換來中國大陸125%的強勢反擊;而其連鎖反應迅速傳導至股市、通膨與全球供應鏈重構。雙方的經濟體量與戰略布局,使這場衝突絕非短期能解。

這場交鋒已不只是經濟數字上的競爭,而是兩大經濟體制度、產業與全球影響力的全面碰撞。在這場關稅拉鋸戰背後,更多國家勢必將重新評估與美、中兩強的經貿關係,全球經濟體系也可能因此出現質變。未來幾個月,無論是政策轉向或談判破裂,任何一方的行動都可能決定全球經濟的走向。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※