劉新圓/樂齡學習中心兼任講師

最近有新聞報導,有家長反映孩子的學校老師在課堂上表示「我們是中國人」。事實上,若要讓孩子理解身分認同問題,老師應做多角度說明,引導孩子自主思考。

民進黨某立委在國會闡述此事時,卻說,擔心學校老師會利用教育手段混淆學生國家認同,又說,中國是《反滲透法》所定義的境外敵對勢力,如果因此為境外勢力做宣傳,就會非常嚴重。教育部長鄭英耀則回應,目前教育部已經召集社會學科教師編撰教材,內容包含國家認同、識讀中國威脅、國際情勢等,盼暑假前開發完成,給學生正確資訊。

前朝「國師」李遠哲要陳水扁承認是中國人

看到這個新聞,不禁想起2000年陳水扁剛當上總統時,「國師」李遠哲要他說自己是中國人,理由是,陳既然承認自己是中華民國總統,也等於承認自己是中國人,言下之意,「中國人」就是「中華民國的人民」的簡稱。

沒想到,20多年之後的今天,主張「我們是中國人」,竟然有為「境外敵對勢力」宣傳的嫌疑,甚至一不小心就觸犯《反滲透法》,面臨被抓去關的危險。盡忠職守的老師,規規矩矩地按照憲法,要學生做個「活活潑潑的好學生,堂堂正正的中國人。」國會議員卻指責他混淆學生國家認同,教育部還要研發新教材,要老師怎麼「給學生正確資訊」。依李遠哲的說法,「中國」就是「中華民國」,那麼「威脅」何在?又要怎麼教?

「中國」還可以指稱文化上的中國,包括中國的哲學、歷史、語言、文字、書畫、音樂、戲曲、民俗、信仰等等,而非侷限於政治上的中國。譬如自大陸移民到台灣的宗族,都有堂號,像劉氏的彭城堂、陳氏的穎川堂等等,清明節一定要祭祖,慎終追遠。又如歌仔戲的唱腔,從閩南語發展出來,無論教忠教孝的武打戲,或才子佳人的愛情文戲,泰半源自中國歷史。類似的例子不勝枚舉,可見台灣處處都是中國元素,比大陸保存了更為純粹的傳統中國文化。假如把中國元素全部抽離,台灣還剩下什麼?

從文化觀點看,「中國人」也可以泛稱使用中文、受過儒釋道思想洗禮的群體。事實上,很多人提到「中國人」,並非指中華民國或中華人民共和國的國民,而是文化上的中國人。倘使老師在課堂上講到「我們中國人」如何如何,只是為了講述「我們的」傳統習俗,卻給扣上混淆國家認同的帽子,豈非政治干預文化與教育?

教育部長違反教育中立

平心而論,台灣幾十年來,在認同乃至該如何對待中國大陸,總是難以取得共識。既然沒有共識,教育部想要規定老師教「國家認同」,就只能選擇其中一個立場。部長一邊說教育工作者必須秉持教育中立,另一邊卻要貫徹執政黨的意志,洗腦學生。自己都不中立了,怎麼好意思叫別人中立?

假使教育部的「識讀中國威脅」,就像上述立委一樣,只要提到「中國」,就拿《反滲透法》來威脅,那就形同大興文字獄,任何人都有機會踩到地雷,連執政黨也可能「作法自斃」。因為中國元素是我們的文化DNA,不是想擺脫就輕易擺脫得掉的。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※

【梅花專論】與教育部長商榷「國家認同」的教學

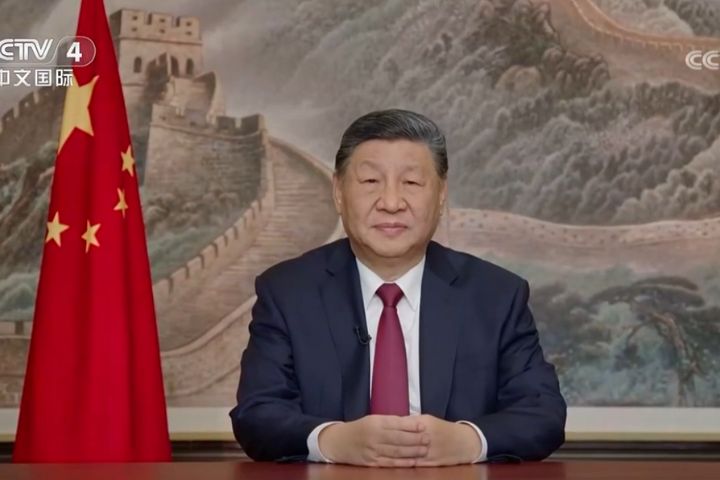

教育部長鄭英耀表示,已召集社會學科教師編撰教材,內容包含國家認同、識讀中國威脅、國際情勢等。圖/取自教育部網站