林治華/法學博士

2009年馬英九政府發放消費券,時任民進黨立委的賴清德曾公開表示,這項政策有助於刺激內需、協助中小企業與庶民家庭,反對普發等同忽視基層民意;然而,十餘年後的今天,面對數千億元的稅收超徵盈餘,民進黨執政下的行政院態度卻是:「普發會造成國家舉債、債留子孫。」這種態度出現180度轉變,會讓許多民眾感到疑惑,政府的財政觀點究竟為何? 又是用什麼標準判斷?

超徵稅收是盈餘 不是赤字

「稅收超徵」是指政府在年度預算審查時,基於保守原則預估的稅收與實際徵收額之間的正差額。例如年度預算已編列收入為2.5兆,實徵達2.8兆,那麼多出的3000億元就是「超徵盈餘」;性質上是結算後的「現金多收」,可算是額外收入,而非債務或赤字。

根據台灣現行的預算法與預算編列原則,預算制度為歲入歲出對應制,每筆預算均有法定用途。當有收入超過預算時,應依法編列作為特別預算、基金挹注、償還債務、或透過立法授權用於全民回饋。因此,若將超徵與「債留子孫」畫上等號,既不合乎財政邏輯,也容易混淆視聽。

民進黨立場大轉變 失去政策誠信基礎

回顧2008年金融風暴後,儘管當時國庫仍有赤字,馬政府推動3600元消費券,綠營政治人物多數表示支持或理解,理由是「經濟刺激與全民共享的重要性不容忽視」。

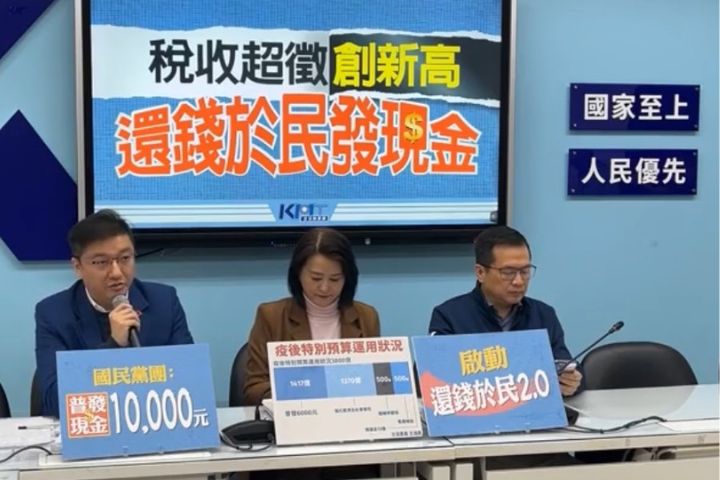

如今經濟未見重大衰退,且近年政府多次出現稅收盈餘,「還稅於民」卻反遭執政者指為「不負責任作法」,形成強烈反差。不少民眾質疑,民進黨從反對黨到執政黨,對同一政策採取截然不同的標準,是否反映出缺乏一貫的價值主張?

歷年超徵金額早已不是首次爭議,2021年到2024年累積超徵1.87兆元,平均每年近4700億元,這些資金曾補貼勞健保、撥補國營事業,如台電,也曾作為普發現金的用途。這些運作看似合理,卻顯示出重大問題,就是政府多年來未對預算估列進行精進,也未建立明確的「超徵盈餘處理制度」。面對可預期的財政狀況,卻仍每年以臨時手段應對,無助於公共財政的長期健全,也讓人民對財政運作缺乏可預期性。

超徵稅收應建立制度性回饋與透明度才是正途

近年的情況可知稅收超徵,已屬於可預期的財政情況,目前卻仍然欠缺透明原則與一致性依據。普發現金固然不是唯一正當選項,也無須神化其功能,但若每次出現稅收盈餘都陷入政治攻防與口水戰,最終損失的是人民的信任與制度的穩定性。

超徵稅收是社會資源的再分配契機,不是政治工具,也不是財政災難。人民要的不只是發錢,而是清楚的原則、透明的過程與制度性的承諾。

面對每年的超徵稅收,應制度化處理,建立明確機制,明定一定的比例用於回饋全民、補貼特定產業或平衡地區發展,建立財政信任度,提升透明度,揭露金流與效益。朝野可以參考國際作法,例如挪威納為主權基金之全民共享帳戶概念,加拿大部分用於稅額補貼,透過制度化增強民眾對於政府財政的正當性與信任基礎,也才能避免淪為政黨每年的鬥爭籌碼。

穩健的財政制度不該被政黨立場所擺布,在在野與執政間的標準來回擺盪;當同樣的財政狀況可被解釋為「全民共享」,也可被指控為「債留子孫」,真正受到侵蝕的,是民主社會的治理信任。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※