美雜誌《外交家》(The Diplomat)美東時間11日刊登題為〈共和黨正在遠離台灣嗎?〉分析文章指出,美國共和黨近來在台灣議題上的公開聲量顯著下降,對台灣總統賴清德取消過境紐約一事反應冷淡,與過去積極打台灣牌、突顯對中強硬立場的形象形成鮮明對比。

民主黨批評聲量高 共和黨異常沉默

報導回顧指出,8月初賴清德原本計劃前往中南美3國訪問並過去紐約、達拉斯兩地,但顯然在過境紐約一事上被美國總統川普(Donald Trump)否決了。針對白宮阻止賴清德在紐約過境,曾引發部分民主黨國會議員公開批評,但在民主黨強烈反彈的同時,共和黨方面幾乎保持沉默。

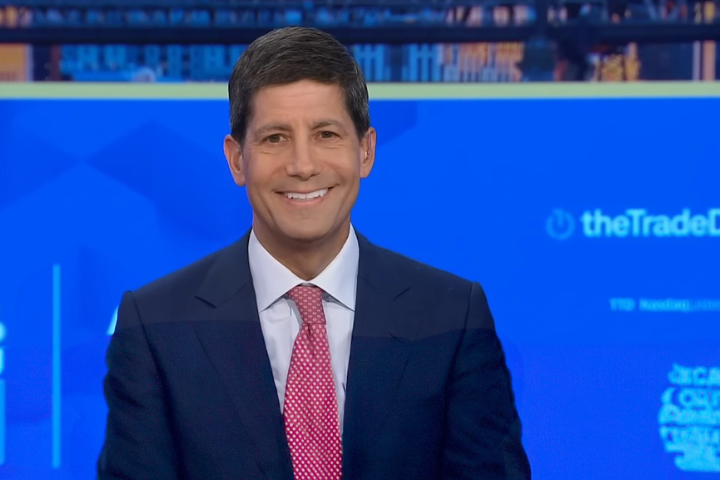

報導說,即便是向來挺台、身為眾議院對中戰略特別委員會主席的穆理納(John Moolenaar),過去曾批評放寬對華出口限制,如今也未針對賴清德事件發表意見。這種低調反應,顯示該黨在亞洲政策上的戰術出現轉變。

川普外交與經貿優先 避免激怒北京

《外交家》指出,這一轉變主要有兩大原因。首先,川普政府正試圖避免挑釁北京,不僅是為了緩和美中貿易緊張,也為避免俄烏戰爭升溫。顯然,共和黨多數人選擇支持川普的路線。

川普上任後重啟高關稅政策,使美中貿易衝突再加劇。中國是美國重要出口市場(僅次墨西哥和加拿大),而美國則是中國最大出口目的地之一。這波貿易摩擦對共和黨支持的農業與製造業州份衝擊尤甚。

2018年川普第一任時期的首次美中貿易戰,玉米、大豆、塑膠製品、航空與汽車等出口均遭重創。而根據最新預測,中國的報復性關稅將再次集中打擊川普票倉。

來自共和黨大本營的內布拉斯加州聯邦眾議員培根(Don Bacon)坦言,該州去年GDP下滑6%,主因就是貿易受阻,農產品出口受挫。密西根州同樣是重要的大豆出口州,穆勒納爾的沉默顯然是存在政治考量。

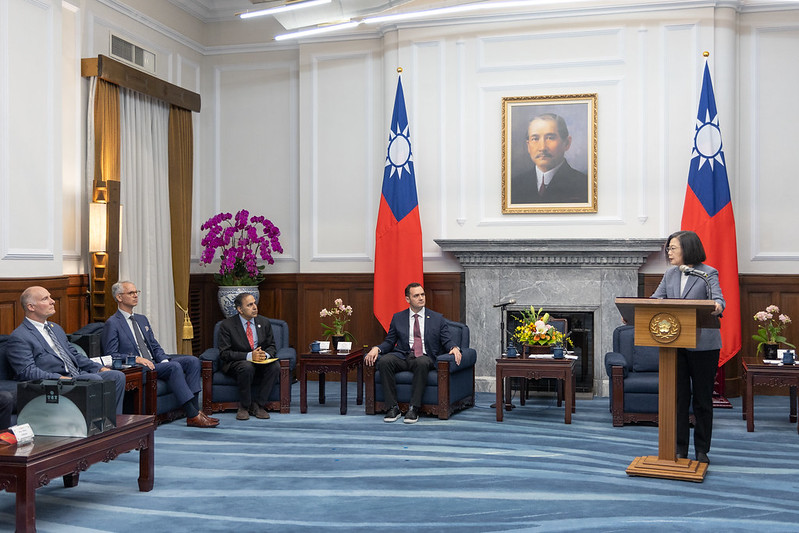

隨著美國期中選舉將近,共和黨普遍傾向避免在台灣議題上與中國發生摩擦,以免影響地方經濟與選情。報導提到,今年6月16日美聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉(Ami Bera)率團訪台,雖宣稱是跨黨派行動,卻無一名共和黨議員參與,也反映此策略的趨向。

烏俄戰爭斡旋考量 中國角色重要

此外,《外交家》這篇作者署名「Jiachen Shi」的文章認為,川普對烏俄戰爭的態度,同樣影響其對台策略。他曾承諾在上任24小時內結束戰爭,但因談判停滯與黨內對援烏立場分歧而受挫。川普先前試圖說服印度減少購買俄羅斯石油,但未能成功;如今,中國作為俄羅斯另一大買家,其保持中立甚至默許協助,都被視為推動和談的重要關鍵。

在宣布與普丁(Vladimir Putin)舉行高峰會前,中國國家主席習近平才剛與普丁通話,表達支持改善俄美關係與以政治方式解決烏克蘭危機。對川普而言,若此時台海局勢升溫,將破壞其外交盤算。

缺乏政治回報 新右派對台冷淡

《外交家》指出,第二個原因來自共和黨內部政治生態的轉變。近年來「新右派」(New Right)崛起,他們主張「美國優先」與不干涉主義,對台灣缺乏情感連結與政治互動。民進黨長期與民主黨交好,更加深部分共和黨人對台灣的疏離感。

對新右派而言,深度介入台海事務既不符非干涉原則,也缺乏政治回報。只要在選舉期間偶爾展現「對中強硬」的姿,態即可滿足關心亞洲議題的少數選民,便沒必要全面擁抱台灣議題。

報導認為,共和黨可能在選戰升溫時再提及台灣,以對比民主黨,但在川普當前的經貿與外交優先順序下,該黨短期內不會為台灣與北京直接對抗。若此策略奏效,新右派的不干涉主義可能在川普政府餘下任期、甚至未來共和黨政府中進一步鞏固。