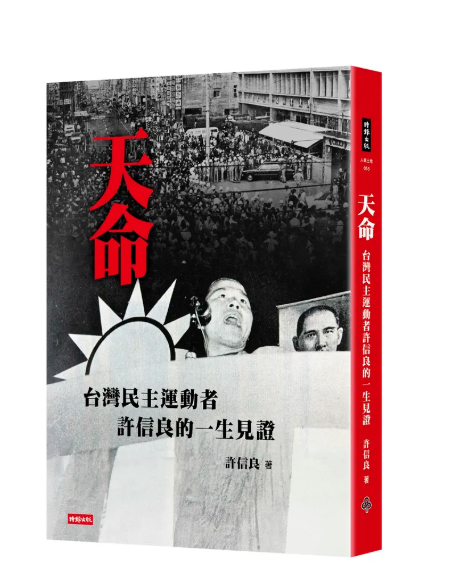

前民進黨主席許信良本月19日將辦新書《天命:台灣民主運動者許信良的一生見證》發表會,正逢中壢事件48週年。他昨(14日)午與媒體座談時直言,台灣民主不僅是反貪腐最佳途徑,也能鼓舞中國政治改革;同時,他呼籲2026選舉應避免以歷史恩怨或民族情緒動員選民。

民主的力量:如蔣萬安仍有機會參選總統

許信良指出,台灣的民主制度證明即使國民黨表現不佳,制度本身仍能保障公平競爭,如蔣萬安仍有機會參選總統,這是民主運作的重要證據。他強調,民主不僅是選舉制度,更是反貪腐的有效工具,「只要制度健全、政黨施政得當,就能延續正當執政權。」

他認為,台灣的民主示範效應不僅限於本地政治,對中國也有啟發意義。「台灣民主給中國最大鼓舞,顯示華人社會完全有能力建構民主制度,並且運作良好。」他分析,中國人民歷史上對自由與參政的渴望由來已久,但長期被既有權力結構壓制,因此台灣的成功提供了現實範例。

此外,許信良回顧胡錦濤第二任期時,也就是在2005年到馬英九2008年當選期間,中國社科院曾派員來台考察民主,他對他們說,「最簡單、成本最低、穩定性最高」的改革方案,建議讓大陸全國人民代表大會直接民選。許信良說,這套方案若施行得當,既能維持執政正當性,也能逐步實現民主化,是兩岸政策與中國政治研究的重要參考。

呼籲選舉聚焦政策,勿動用歷史仇恨

許信良批評民進黨「動不動就叫人回中國」言論,指這是族群主義情緒,對社會凝聚力與民主成熟度都有負面影響。他強調,2026選舉應以政策與候選人素質為核心,勿依靠歷史恩怨動員選票。「今天民主還不夠完善,原因是兩黨都沒做好,而非歷史或仇恨的問題。」

他說,目前台灣選舉動員模式,如同「兩個敵國」在對抗,重演歷史恩怨只會加劇社會撕裂。他呼籲政治菁英承擔責任,應用成熟民主手段引導選民理性判斷,而不是透過民族主義、族群對立或歷史包袱來操作選舉。

許信良提醒,歷史不應被政治工具化。對國民黨主席鄭麗文追思共諜吳石事件,他指出,政治爭議應聚焦政策與候選人,非透過史觀製造政爭。民進黨過去對政治犯補償採「不分統獨一視同仁」,顯示歷史恩怨不應影響現行制度的公平性與法律程序。

新興民族論:消弭族群敵意,穩定兩岸關係

許信良提出「新興民族」概念,強調台灣應在內部消弭族群對立,對外創造兩岸共利,以降低由民主革命帶來的危機。他說,美麗島世代早已提出務實建議,如黃信介「台獨可做不可說」、施明德「台獨不必說也不必做」,核心在於制度化、理性化而非情緒化。

他呼籲台灣政治不再以民族主義作發展目標,強調國際立場與政策合作比過度追求民族認同更為重要。「當全世界支持維持現狀,我們就不應成為麻煩製造者。」許信良表示,台灣應以制度與政策說話,而非靠情緒化族群動員。

此外,他以英美等國為例說,自由民主價值能凝聚社會,制度象徵如王室並不妨礙民主成熟。他強調,台灣應吸取香港經驗教訓,避免因族群或歷史情緒影響民主運作,並以成熟政治文化維持社會穩定與國際聲譽。

科技、文明與民主:中國未來可期

許信良認為,雖然科技提升國家監控能力,但同時也加速人民資訊流通與集體意識形成,增加民主化可能。他指出,21世紀世界已將民主視為文明標誌,威權國家若長期壓制自由,將在國際文明競爭中承受巨大壓力。

他表示,中國民主化並非「會不會」問題,而是「何時與如何」問題。中國人民對自由與參政的需求不會因制度限制消失,而歷史上的改革潮流、科技發展與國際文明壓力,都將為民主化創造契機。

許信良強調,台灣作為華人世界唯一成功民主範例,其制度品質和政治文化成熟度將直接影響中國人民對民主可行性的判斷。他認為,台灣應持續深化民主治理,並將經驗系統化呈現於新書下冊,為未來兩岸與國際研究提供重要參考。