隨著清明連假的到來,民眾掃墓的機會也增多,尤其是在野外接觸草叢的情況。疾病管制署發出警示,隨著氣溫上升,蚊蟲活動變得頻繁,民眾需特別注意登革熱、發熱伴血小板減少綜合症和恙蟲病等三類蟲媒傳染病。其中,恙蟲病今年已有9例案例,感染地主要集中在花蓮和台東地區,而離島地區也有案例。疾管署提醒,若前往郊外掃墓、踏青或參加登山、露營等活動,務必做好個人防護措施。

登革熱、發熱伴血小板減少綜合症及恙蟲病等三種病症的主要病媒為蚊子、蜱蟲和恙蟲。根據疾管署的監測資料,截至2025年3月24日,累計39例登革熱確診病例,皆為境外移入,多來自東南亞國家,病例數與2024年同期(38例)相近,但高於2021年至2023年(介於0至14例)。

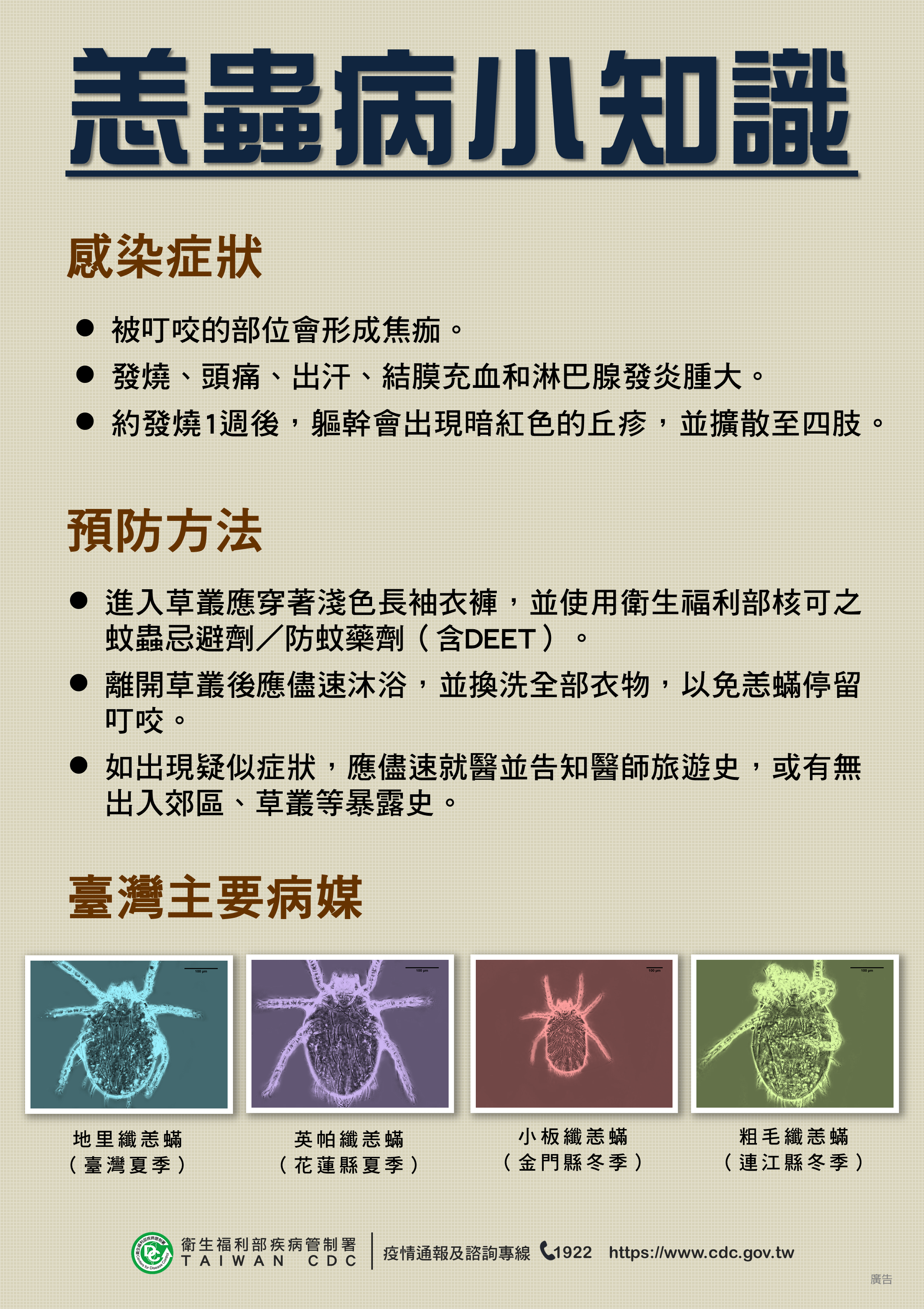

根據疾管署的資料,恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎幼蟲叮咬所引起的,這些幼蟲會在草叢中潛伏,待機會攀附在經過的動物或人。如未得到適當治療,恙蟲病的死亡率可高達60%,不過經治療後死亡率可降至5%以下。

疾管署副署長曾淑慧表示,目前累計的恙蟲病確診病例中,以花東地區的6例居多,還包括台中和高雄的病例。今年的累計病例數低於2021至2024年同期(介於16至30例)的數字。全台各地均有發生恙蟲病的案例,歷年的資料顯示,通常自4至5月開始通報數增加,並於6至7月達到高峰,而東部及離島地區的感染案例特別頻繁。

至於發熱伴血小板減少綜合症則主要是透過蜱蟲(俗稱「壁蝨」或「八腳怪」)叮咬感染。疾管署的資料顯示,遭受帶有SFTS病毒蜱蟲叮咬後,咬傷部位通常會出現紅腫、皮疹、水泡或瘀斑。感染者通常會出現發燒、噁心、嘔吐、食慾不振及血小板和白血球減少的情形;少數患者可能會出現多重器官衰竭甚至死亡,致死率約為5%至15%。根據疾管署的統計,國內於2019年及2022年各檢出1例本土確診個案,而今年尚無相關案例發生。

疾管署呼籲,民眾在掃墓或參加踏青等戶外活動時,若接觸到草叢環境,必須採取妥善的個人防護措施,包括穿著淺色的長袖衣褲、手套、長筒襪和長靴等保護性衣物,並將褲管紮入襪內。此外,根據標籤說明,在衣物和皮膚裸露部位使用政府機關核可的防蚊劑,這些防蚊劑應含有敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分。

最後,建議民眾離開草叢環境後,應盡快沐浴並更換全部衣物,並檢查全身是否有蚊蟲附著或叮咬痕跡。如有疑似感染或相關症狀,應立即就醫並告知醫護人員相關活動史。