行政院長卓榮泰昨(27日)在院會拋出新政策,為因應國安風險,未來,半導體、人工智慧(AI)、軍工、資安、高階ICT等「五大信賴產業」及大健康產業將管制陸生來台學習。不過在台積電可能變美積電疑慮下,加上大陸近年「中國製造2025」及「十四五規劃」帶動下,連美國都憂心,台灣究竟能保有多少「關鍵技術」不無疑問。台灣關上門,陸生就學不到關鍵技術了嗎?

台灣半導體競爭力 確實無可置疑

半導體是現代科技基石,也是台灣最具競爭力的領域。台積電已量產3奈米製程,計畫今年底推出2奈米技術,憑先進製程、高良率及完整的產業鏈,穩坐全球晶圓代工市場逾半份額。

反觀大陸,中芯國際雖實現14奈米量產,並在7奈米取得突破,但受美國制裁影響,無法獲取EUV光刻機,5奈米以下製程仍是遙不可及的目標。「中國製造2025」雖投入數千億美元補貼,卻難在短期內彌補技術與生態系的差距。專家指出,台灣在半導體領先地位短期內無可動搖,但大陸若突破設備瓶頸,長期威脅不容忽視。

大陸AI應用場景稱霸 台灣硬體支撐全球

在AI部分,作為新興科技熱潮,大陸憑藉14億人口的數據優勢及政策支持,AI的應用層面遙遙領先。如百度在自動駕駛領域的Apollo平台,已進入商業化階段,華為昇騰910晶片挑戰輝達,騰訊的AI醫療影像診斷系統也在全球推廣。根據大陸工信部數據,大陸AI產業規模今年預估可突破1500億美元。

台灣方面則在硬體端佔優勢,如聯發科的AI晶片已廣泛應用於手機及物聯網,台積電更為全球AI巨頭提供尖端製程。但台灣市場規模小、數據資源欠缺,在算法與應用場景開發上遠不及大陸,凸顯兩岸在AI生態系上的不同。

軍工:大陸全面崛起 台灣防禦技術受限

卓揆提到的軍工技術確實攸關國安,但這部分台灣難與大陸比擬。大陸近年發展令人側目。高超音速飛彈「東風-17」具備改變戰爭規則的能力,殲-20隱形戰機與055型驅逐艦展現軍事現代化成果,無人機出口更占全球70%以上市場。軍民融合政策下,大陸今年軍費預計達2500億美元,技術轉化效率驚人。

台灣則聚焦防衛性技術,雄風三型反艦飛彈射程400公里,潛艦國造計畫逐步推進,雷達與電戰技術具一定水準,但受限國防預算(今年國防總體支出6470億元,近200億美元)及採購軍品不易,規模與廣度遠不及大陸。即使依總統賴清德提到的將國防預算將占GDP3%,2026年預算達8000億,也不到240億美元,與大陸根本是兩個層次。

資安:台灣國際化布局勝出 大陸內需導向強勢

數位時代最講究的就是資安。大陸近年在「網路強國」戰略下快速布局,如奇安信與360安全主導內需市場,AI驅動的網路監控系統廣泛應用在公共安全,去年大陸資安市場規模已達900億人民幣。但因大陸資安技術多服務國內,國際影響力有限。

台灣方面則憑藉硬體安全與國際化產品脫穎而出,如今,趨勢科技在全球防毒軟體市場排名前三,晶片加密技術也廣受信賴。專家認為,台灣資安的勢在於全球化視野與硬體整合能力,但大陸內需規模與政策支持,未來發展潛力不可小覷。

高階ICT:大陸5G領跑全球 台灣硬體供應鏈稱雄

高階資通訊(ICT)是通訊技術的最前端,大陸在5G領域已成全球霸主,如華為與中興通訊掌控全球40%以上的基站設備市場,5G專利數量占全球三分之一,6G研發也早已啟動。雲端運算方面,阿里雲2024年收入突破1000億元人民幣,物聯網應用遍及智慧城市。

台灣則是在硬體製造端占鰲頭,廣達與鴻海為蘋果、戴爾等巨頭提供伺服器與網通設備,全球供應鏈地位穩固。但在5G應用與軟體服務上台灣明顯落後,技術優勢仍主要集中在製造而非創新。

大健康產業:大陸市場與資金領先 台灣精準醫療亮眼

兩岸人口老化現象嚴重,加上3年疫情,催化了大健康產業的崛起。這部分,大陸憑市場規模與政策紅利,數位健康(如遠程醫療平台「平安好醫生」服務超4億用戶)、生物技術(科興mRNA疫苗技術成熟),與醫療器械發展迅猛,藥明康德在全球CRO(業務藥物開發)市場占據10%份額。

台灣則以精準醫療見長,健保系統整合逾20年醫療數據,全球領先;高端設備如質子治療儀器與生技製藥技術也具競爭力。但受限市場規模,台灣難與大陸的資金與應用速度抗衡。

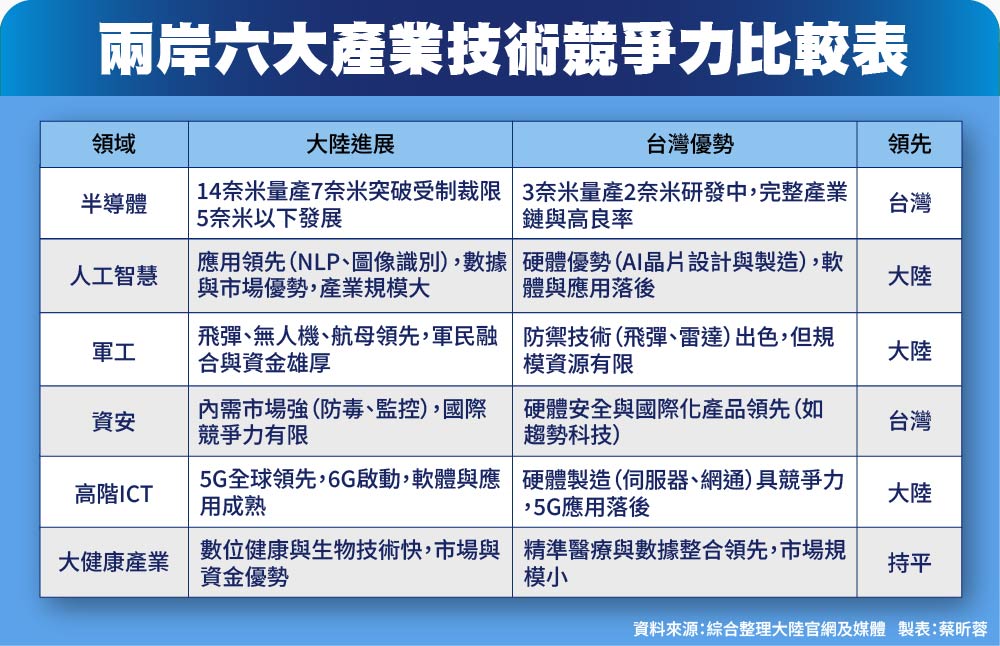

從以上對比可見,台灣在半導體、資安與大健康產業部分領域具技術領先,尤其硬體製造與國際化應用是核心優勢。但大陸在AI、軍工與高階ICT的全面崛起,顯示其在「中國製造2025」與「十四五」規劃下的實力,甚至讓美國祭出多輪制裁來遏制。台灣管制陸生學習關鍵技術,意在守住既有優勢,但若大陸已在其擅長領域迎頭趕上甚至超越,這項政策能否達預期效果,不無疑問。

事實上,「關鍵技術」領域遠不止賴政府所提「五大信賴產業」, 以大陸重點課題「中國製造2025」來看,就具備關照全局的關鍵技術,且含蓋台灣五大及大健康。除了五大及大健康外,「中國製造2025」的重點包括:

1.高檔數控機床與機器人

關鍵技術包括高精度數控系統,如五軸聯動加工技術、數控機床的伺服控制;機器人核心部件如高性能減速器、伺服電機、感測器;智慧製造技術如工業機器人的人機協作、自主導航與視覺識別。

2.航空航太裝備

關鍵技術包括大型民用飛機,如C919的設計與製造技術、複合材料應用;航空發動機如渦扇發動機(如CJ-1000A)、高溫合金材料;航太技術如衛星導航(北斗系統)、深空探測器製造。

3.海洋工程裝備及高技術船舶

關鍵技術包括深海探勘技術,如深水鑽井平台、ROV(遙控潛水器);高技術船舶如LNG運輸船、超大型集裝箱船的設計與建造;海洋能源設備如海上風電裝備、潮汐能發電技術。

4. 先進軌道交通裝備

關鍵技術包括高速鐵路技術:時速350公里以上列車動力系統、輕量化車體;智慧交通系統如列車自動控制(ATC)、軌道信號技術;新能源軌道車輛如氫燃料電池列車、超級電容技術。

5. 節能與新能源汽車

關鍵技術包括電池技術如高能量密度鋰電池、固態電池;電機與電控如高效永磁同步電機、車載電力管理系統;智慧駕駛如車聯網(V2X)、自動駕駛感測器(如雷達、LiDAR)。

6.電力裝備

關鍵技術包括特高壓輸電,如1000kV以上交流/直流輸電技術、智能電網;新能源發電如高效光伏電池、大型風機葉片設計;核電技術如第三代核反應堆(如華龍一號)、核燃料循環。

7. 農機裝備

關鍵技術包括智慧農業機械,如無人駕駛拖拉機、精準播種與施肥設備;高效動力系統如低排放農用發動機、液壓控制技術;農業物聯網,如感測器網路、農田數據監控系統。

8. 新材料

關鍵技術包括高性能金屬材料,如航空級鈦合金、高強度鋼;先進化工材料,如碳纖維、奈米材料、高分子複合材料;半導體材料如矽基材料、第三代半導體(如碳化矽、氮化鎵)。

9. 生物醫藥及高性能醫療器械

關鍵技術包括生物技術藥物,如基因工程藥物(如單複製抗體)、mRNA疫苗;高端醫療設備,如醫學影像系統(如PET-CT)、微創手術機器人;數位醫療如遠程診斷技術、醫療大數據分析。

「中國製造2025」含括了台灣的「信賴五大產業」及大健康,且外資參與合作者眾,政府重點課題發展的資源又雄厚。坦白說,即使不對陸生限制「關鍵技術」,陸生所學恐怕也是有限。