美國政府將在今(2日)下午(台北時間3日凌晨以後)正式宣布實施對等關稅措施,美國總統川普以「解放日」稱之,以此回應全球貿易失衡。美國貿易代表署(USTR)3月31日發布《2025年各國貿易評估報告》中,再點名台灣在貿易政策上的多項障礙,特別針對農產品如稻米價格及基因改造、豬肉產品原產地標示、汽車技術性貿易壁壘等3大貿易障礙提出強烈關切。報告詳述台灣如何限制美國產品進入市場,並呼籲台灣採取具體行動,以改善雙邊貿易關係。

USTR公布的評估報告全文397頁,針對59個貿易夥伴的貿易協議與壁壘進行評估,其中,台灣部分佔6頁篇幅。報告再點名台灣在農產品進口、美國牛肉與豬肉市場准入、智財權保護、金融業雲端服務外包規定及中央健保署政策透明度等方面存在問題,並特別聚焦台灣稻米價格上限機制及基因改造(GM)與非基因改造原料的分開關稅,認為這些措施構成不公平貿易壁壘。

稻米價格上限機制引發爭議

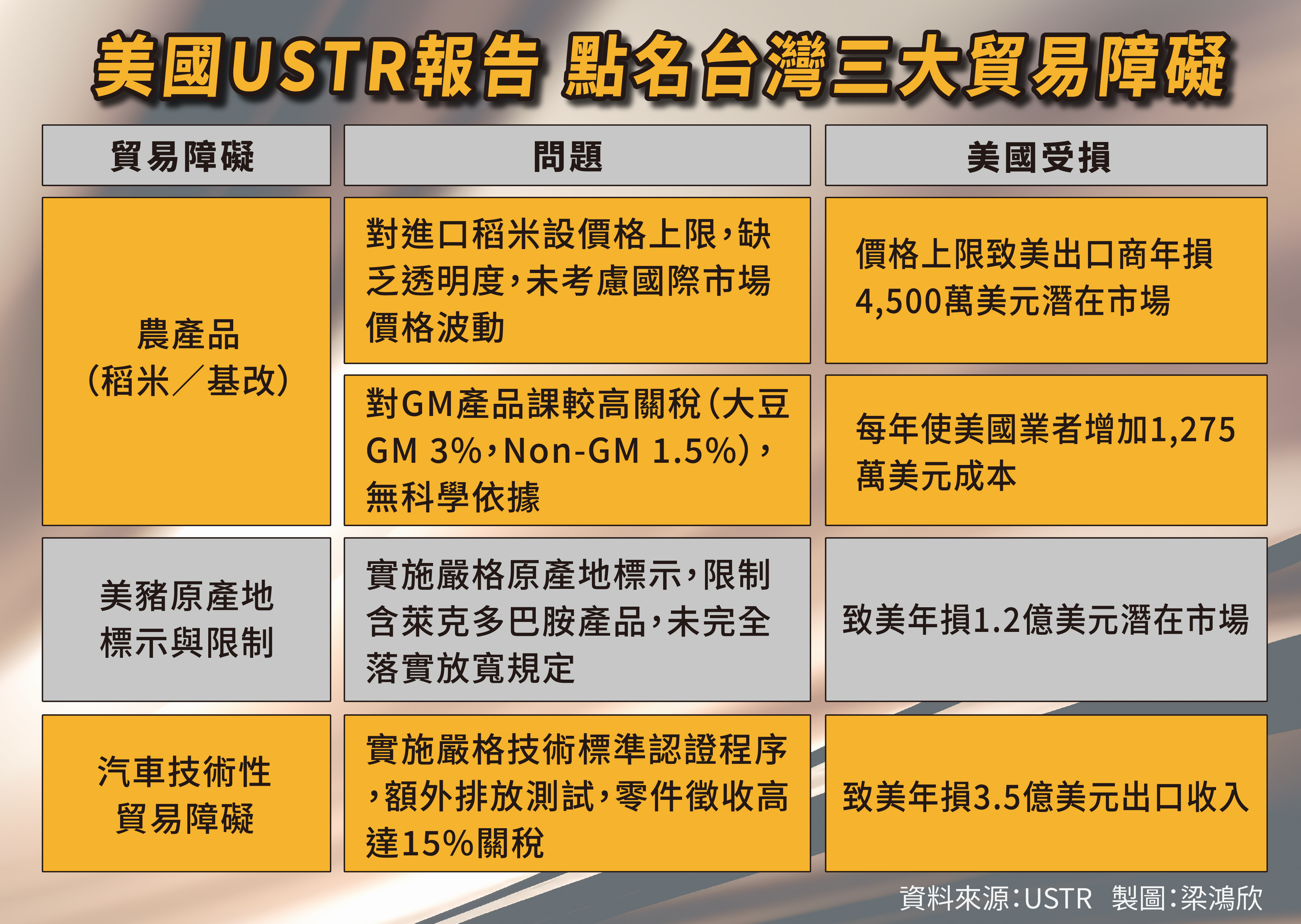

USTR在報告中關切台灣對進口稻米設定的價格上限機制。根據台灣現行政策,進口稻米價格受嚴格管控,政府設定投標價格上限,以保護本地稻農,但USTR指出,這一機制可能刻意壓低價格到低於美國出口商的投標成本,導致美國業者投標失敗。報告援引數據顯示,2024年美國對台稻米出口量僅2.1萬噸,占台灣稻米進口總量(約14.5萬噸)的14.5%,遠低於2019年3.8萬噸(占比約26%)。USTR估計,這項價格上限每年使美國稻米出口商損失約4500萬美元的潛在市場。

USTR認為,台灣稻米價格上限缺乏透明度,且未充分考慮國際市場價格波動,顯然偏袒本地農業,違反公平貿易原則。報告特別提到,美國稻米在品質與價格上具競爭力,但受限於此機制,無法有效進入台灣市場,呼籲台灣重新檢討相關政策。

在農產品議題上,另一關注焦點是台灣對基因改造(GM)與非基因改造(Non-GM)原料實施差別關稅。USTR批評,台灣對這兩類原料分別徵收不同稅率,卻未提供任何科學或技術依據支持此做法。以大豆為例,2024年台灣對基因改造大豆徵收關稅每噸3%,非基因改造大豆則為每噸1.5%,稅率差距達一倍。報告指出,美國作為全球最大基因改造大豆出口國(2024年出口量約1.2億噸),深受此政策影響。2024年美國對台大豆出口量85萬噸,其中90%為基因改造產品,額外關稅使美國業者每年多支付約1275萬美元的成本。

USTR強調,國際科學共識已證實,基因改造農產品在安全性和營養價值上與非基因改造產品無顯著差異,台灣分開關稅措施缺乏正當性,形同技術性貿易壁壘。報告進一步指出,台灣此舉不僅增加美國出口商負擔,也抬高本地加工業成本,對消費者不利。

美豬進口障礙多 造成美出口商損失

而根據《2025年各國貿易評估報告》,美牛美豬部分。USTR指出,台灣在多個領域設置不公平貿易限制,影響美國出口商利益。其中如台灣對豬肉產品原產地標示要求,對含有萊克多巴胺產品設限。報告指出,美國自2019年起多次要求台灣放寬相關規定,確保美國豬肉產品能公平進入台灣市場,但截至2025年台灣仍未完全落實承諾。USTR估計,這項限制導致美國豬肉出口商在2024年損失約1.2億美元潛在市場,占美國對台豬肉出口總值的近15%。

USTR在報告中說,這些規定與國際貿易慣例不符,且台灣本地豬肉產業並未受相同標準約束,顯現明顯保護主義傾向。2024年,美國對台豬肉出口量僅5.8萬噸,較2018年的7.2萬噸下降約19%,顯示台灣市場對美國產品的准入持續受限。

對美國汽車設下技術性貿易障礙

此外,報告批評台灣對美國汽車設下技術性貿易障礙。USTR稱,台灣對進口汽車實施嚴格的技術標準與認證程序,這些標準明顯偏向本地製造商,並對符合美國安全與排放規範的車輛,構成不必要障礙。據統計,2024年美國對台汽車出口量僅2.3萬輛,較2020年的3.1萬輛下降約26%,同期台灣本地汽車產量卻成長12%,達到約18萬輛。USTR認為,這種技術性壁壘每年使美國汽車產業損失約3.5億美元出口收入。

同時,USTR批評台灣技術認證流程過於繁瑣且缺乏透明度,美國車輛需額外通過台灣獨有的排放測試,這些測試標準與國際通行的《聯合國車輛法規協定》不完全一致。報告估計,若台灣取消這些障礙,美國汽車對台出口量可望3年內成長至4萬輛,增加約70%市場份額。此外,台灣對美國汽車零件也設有高達15%的進口關稅,進一步削弱美國產品競爭力。

此外,報告提及台灣在智慧財產權保護、金融業雲端服務外包規定及中央健保署政策透明度上的不足;如台灣對金融業雲端服務設有嚴格本地化要求,限制美國企業參與,影響潛在市場規模約2億美元。

USTR說,此次報告與即將宣布的對等關稅措施,源自美國總統川普於今年1月20日簽署的《美國第一貿易政策總統備忘錄》。該備忘錄指示USTR及其他機構迅速採取行動,扭轉美國長期貿易逆差,並將製造業重新帶回美國本土。根據USTR數據,美國商品貿易逆差去年已飆升至1.1兆美元,其中對中國逆差占最大份額,但台灣等其他貿易夥伴的非互助性做法也受到關注。

報告強調,美國過去數十年因全球化政策失去製造業優勢,1993年製造業就業人口1700萬人,至2016年降至1200萬人,減30%。同時,1997年至2016年間,全美關閉超過10萬家工廠。川普政府主張,透過關稅與貿易談判,美國可重新奪回市場主導權,提升國內中產階級收入。數據顯示,2016年至2019年間,美國真實家庭中位數收入從7.35萬美元成長至7.83萬美元,年均成長率達3.4%,遠高於2000年至2016年的0.3%。

USTR表示,台灣作為美國第十大貿易夥伴(去年雙邊貿易額約950億美元),應承擔更多互助責任。報告警告,若台灣不改善上述貿易障礙,美國將考慮採取進一步行動,包括對台灣出口至美國產品加徵對等關稅。「根據《美國第一貿易政策》,USTR已受命全面檢視與各國的經濟關係,並針對不公平做法展開調查與談判。」

敦促台灣在今年底前 提改善計畫

USTR敦促台灣政府在2025年底前提交具體改善計畫,特別是在豬肉與汽車領域。同時,美國也計畫在《美墨加協定》(USMCA)2026年審查前,評估其對美國勞工與農民的影響,並尋求與台灣等夥伴洽談雙邊或多邊協議,以擴大美國產品的市場准入。