最新一期《經濟學人》以封面文章報導說,在美中關係跌至低谷,雙方高達上百趴的關稅戰令貿易幾近停擺,彼此在人工智慧(AI)等高科技爭霸日趨白熱化,軍事擴張如火如荼之際,相較冷戰時期的柏林空運或古巴飛彈危機,如今台灣成為考驗美國決心的焦點,且這場試煉可能比外界預期更早到來。報導說,美國威懾力弱化、中國對台新策略及台灣內政亂象,將共同催生「棄台論」的可能性。

美國威懾力弱化:貿易戰與盟友裂痕

在這篇題為〈一場關於台灣的強權危機即將到來〉(A superpower crunch over Taiwan is coming)的文章中,《經濟學人》指出,川普主政下的美國,貿易戰與保護主義政策正削弱對中國的威懾力。川普高舉「以實力求和平」(talk about peace through strength),將對中競爭置於外交核心,並揚言若中國侵台,將課徵150%至200%的懲罰性關稅。然而,當前關稅已達145%,卻未有效壓制中國,反讓北京相信其經濟承受能力足以勝出。更糟的是,美國對盟友的保護主義政策正傷及台灣、日本與南韓等亞洲夥伴;例如台灣面臨32%關稅壓力,台積電更被要求將生產線轉移美國,此舉讓亞洲盟友對捲入台海衝突的意願更遲疑。

報導引述南韓辭去代總統的韓悳洙專訪,強調亞洲國家目前缺乏替代美國安全聯盟的選項,但對台海衝突疑慮正顯著加深。韓悳洙說,南韓、日本等國高度依賴美國安全保障,特別是在面對中國軍事擴張壓力下,但若台海爆發戰爭,這些國家擔心自身經濟與安全受重創,尤其考慮到中國作為重要貿易伙伴的角色。他說,美國若在台海問題上展現猶豫或減弱承諾,亞洲盟友對美國領導力的信心將動搖,從而加劇台海的動盪。這觀點突顯了棄台論在亞洲盟友間一定程度的共鳴。

中國新策略:灰色地帶的隱形壓力

中共對台策略已從全面入侵的單一劇本,轉向更隱晦「灰色地帶」的戰術。《經濟學人》表示,中國今年4月初對台「海峽雷霆」軍演動用了38艘軍艦,模擬封鎖台灣,同時擴充海岸警衛隊,演練臨時檢疫與海關檢查等非戰爭手段。這些舉措意在侵蝕台灣主權,動搖民眾對美國救援的信心。若中國實施海上檢疫,許多商船可能選擇配合,而國際譴責力道或因中國的外交攻勢而減弱。

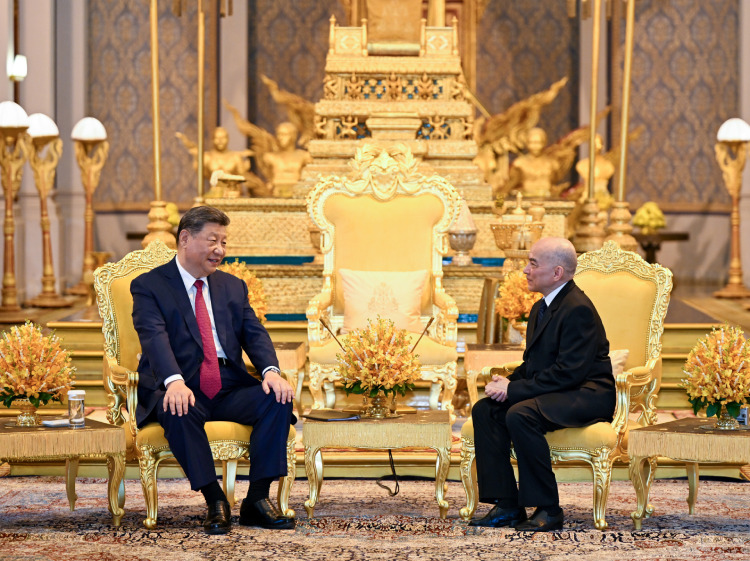

事實上,自2023年至今已有至少70個國家公開支持中國實現統一的各項努力,為其行動構築政治掩護。這種低強度灰色地帶策略,讓中國得以在不引發全面戰爭情況下,逐步將台灣納入其影響範圍,《經濟學人》認為,這可能讓台灣在無聲無息中失去抵抗的底氣。

台灣內政亂象:分裂與自滿的惡性循環

最後,《經濟學人》表示,台灣內部政治困境將為棄台論增添柴火。台灣政壇深受政台分歧與自滿情緒影響,嚴重削弱其應對危機的能力。民進黨雖贏得三屆總統大選,但現任總統賴清德面臨嚴峻挑戰,其施政受制於傾向親中的國民黨主導的國會,及獲「小草」支持的第三勢力民眾黨。

多方對立局面導致權力僵局,這種權力僵局阻礙台灣提升國防預算、降低對進口能源依賴,或為危機預作準備的能力。同時,賴清德試圖遏制中國滲透的努力反倒加劇社會對立,進一步撕裂民心。

報導強調,若台灣無法凝聚自衛決心,美國對台支持意願恐隨之減退,形成惡性循環。長此以往,台灣可能在無需戰火情況下,逐步滑向中國的掌控。

棄台的代價與挑戰

《經濟學人》說,若棄台論成真,台灣民主將面臨滅頂之災,全球晶片供應鏈也將陷入恐慌。台積電作為先進半導體製造龍頭,其產能對AI等技術至關重要,任何動盪都將重創西方科技命脈。

報導表示,美國在亞太領導地位雖不至於立即崩塌,但將面臨嚴峻考驗。美軍恐需從第一島鏈退守第二島鏈,並需與盟友簽訂新的經濟與軍事協定,以重建信任。若無此努力,亞洲盟友可能轉向發展核武,區域穩定將岌岌可危。

《經濟學人》總結指出,川普的保護主義與對盟友的強硬姿態,雖想展現美國力量,卻在無形中削弱其護台能力。中國領導人習近平可能認為,當前或是實現對台控制、奪取台灣的難得時機。若美國對台承諾繼續弱化,台灣的抵抗意志恐將瓦解,讓中國不戰而勝。

《經濟學人》敦促美國與盟友,正視台海危機的迫近,否則後果不堪設想。