「川普不是只有回來而已,而是帶著一整套新的『美國遊戲規則』回來」,政大國關中心主任王信賢16日晚在一場題為《川普2.0的美中競爭與對兩岸關係的影響》的專題演講中,解析川普重返白宮後對國際秩序、中國政策、及台灣戰略處境的影響。他說,川普的強人性格與民粹動能,已對美國外交造成結構性改變,台灣正處於一場「地緣與科技的雙重夾擊」之中。

孤立、交易與民粹:川普2.0的政治三角

「從MAGA(讓美國再次偉大)出發,川普其實走得更遠了」,王信賢指出,川普第二任呈現的是更強烈的「孤立主義、交易主義與民粹風格」,內政極端化與外交態度反覆,將使整體國際秩序面臨典範轉移。「過去美國倡導的自由貿易與多邊合作,會被一種利益至上、你付多少我就幫多少的思維取代。」

王信賢舉例指出,川普政府要求盟邦支付更多的軍費與經濟代價,對日本、韓國、甚至台灣提出「保護費」要求。「川普看世界,不是從地緣意義看,而是從不動產價值看。他不問台灣有多重要,而是台積電值多少錢、AI晶片為什麼還在台灣生產?」

分析美中關係時,王信賢強調,「川普的不可預測性,正是他與習近平博弈時的武器。」從第一任開始,川普便以關稅、科技制裁與金融脅迫輪番出手,讓北京難以預測美國的下一步。

「但不要忘了,習近平準備了七年。」王信賢指出,中共將美中對抗視為一場持久戰,習近平引用毛澤東《論持久戰》來規劃應對節奏;反觀川普雖擁有主動發牌權,卻得應對民調、媒體、金主壓力,反而較難持久;這些壓力,恰恰是習近平不用在意的。

王信賢以今年5月的最新關稅談判為例說,,美中雙方雖各自下調關稅,但中國態度更強硬、回應更有組織。北京一方面透過「大統戰」拉攏金磚、全球南方與歐洲不滿川普的國家,另方面,在區域上對日本、韓國、印度釋出善意,降低周邊壓力,全力備戰美國。

台灣:從關鍵角色到籌碼邊緣

「我們要小心,過去我們以為『護國神山』是護身符,但川普不見得這樣看。」王信賢表示,川普可能將台積電與台灣的地緣政治意義切開處理,把台灣當成純粹的供應商或籌碼,而非民主同盟重要夥伴。這將直接削弱台灣在戰略對話中的話語權。

「從2018到現在,可視為美中戰略競爭第一階段,台灣在科技與地緣上都扮演重要角色;但現在來到第二階段,台灣角色可能不再關鍵。」王信賢說,美方關心的是產線能否遷至本土,是否能平衡雙邊貿易,而非台灣的民主與安全。

王信賢直言,若台灣還停留在第一階段的心態,未來恐怕無法有效應對新格局。

對台意涵:安全疑慮升高、信任感滑落

兩岸關係方面,王信賢表示,川普的語言與行動都高度不確定。如他近日在中東提到「Unification and Peace」一句,就引起台灣朝野緊張──「到底是統一還是團結?中間一字之差,含意天差地遠。」不過王信賢傾向相信美國務院及AIT的解釋,雖不清楚中間出什麼差錯,但應是無涉台灣與兩岸。

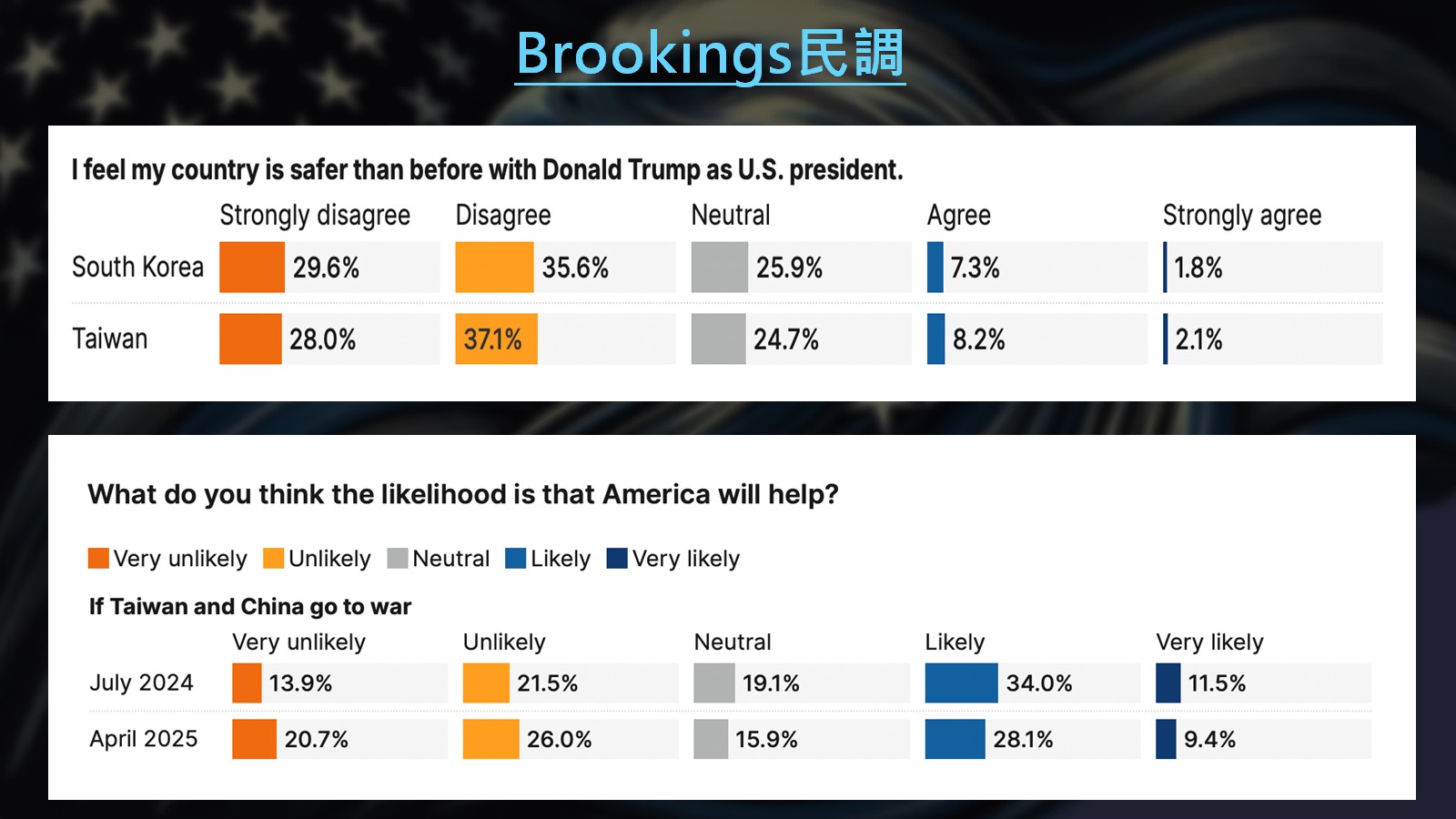

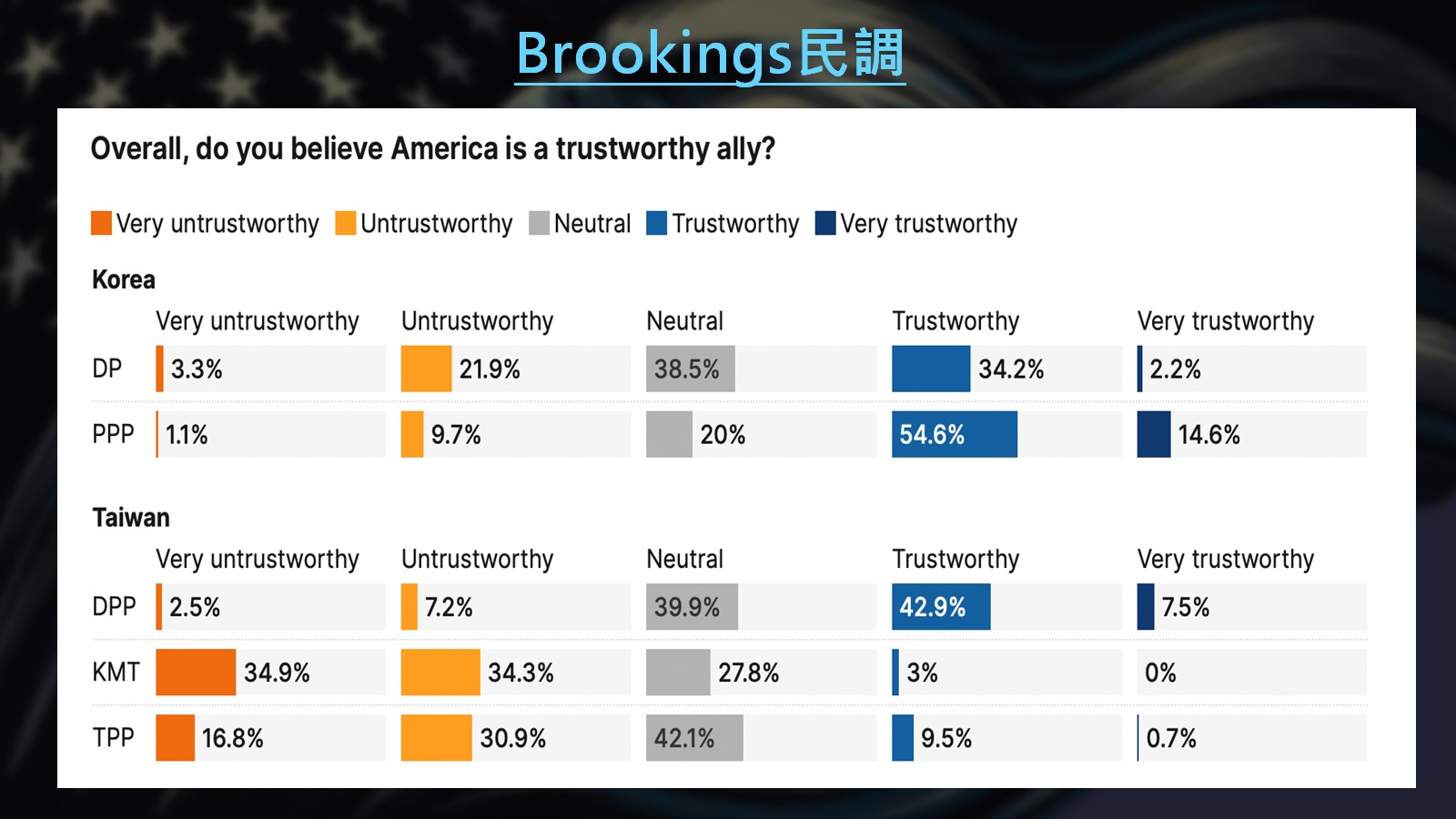

同時,王信賢認為美方對台灣的信任與承諾正面臨考驗。他引用美國智庫布魯金斯研究所(Brookings)最新民調指出,超過半數台灣民眾對川普上任後對台提供軍事援助表示懷疑,而「認為美國是可靠盟友」比例也在下降,且與台灣的政黨立場高度相關。

民進黨認為美國仍是可靠盟友的比例仍高,信任度仍高,國民黨支持者則多數不信任美國。這代表美國角色在台灣內部也被政治化了,這是新的挑戰。

王信賢最後強調,川普時代的國際局勢是「強人與強人之間的博弈」,而台灣在其中既非主角,也難當裁判。「這不是誰對台友善的問題,而是誰把我們當工具。」他說,台灣不能再只是被動接受國際環境的牽引,而應積極思考如何在強權競逐中保有主體性。「我們不能只繫上安全帶,更應該自己掌握方向盤。」

這場活動是政大國關中心主辦的第20場「地緣政治論壇」,每場論壇邀請不同專家學者與會演說,第19場邀請的講者是現任陸委會主委邱垂正。與會來賓20餘人,包括政大外交系教授李明、佛光大學公共事務系教授柳金財、前台北市議員李慶元、桃園市議員舒翠玲、游智彬,及企業界和台商人士等。