美國全球定位系統(GPS)長期以來被視為國力的象徵,不僅在軍事上發揮關鍵作用,也成為全球經濟活動的重要基礎。然而,近年來美國對GPS的投入不足,脆弱性日益凸顯,特別是在地緣政治緊張情勢升高、科技對抗加劇的背景下,其可靠性正面臨前所未有的挑戰。

2024年一份英國政府報告指出,若GPS訊號中斷24小時,僅英國的經濟損失就可能高達14億英鎊(約567億台幣)。GPS不僅支撐航空、海運、物流等行業,其精準時間戳記也對金融交易至關重要。儘管其重要性無庸置疑,長期的資金投入不足卻讓這套系統愈加脆弱。

目前,戰爭地區如烏克蘭與中東頻繁出現GPS干擾與欺騙(即訊號阻斷與偽造),突顯了系統的不穩定性。中國與俄羅斯積極研發大規模干擾技術,已成為潛在威脅。其中,中國的北斗衛星導航系統崛起為GPS的有力競爭者,展現出更高的韌性與戰略價值。

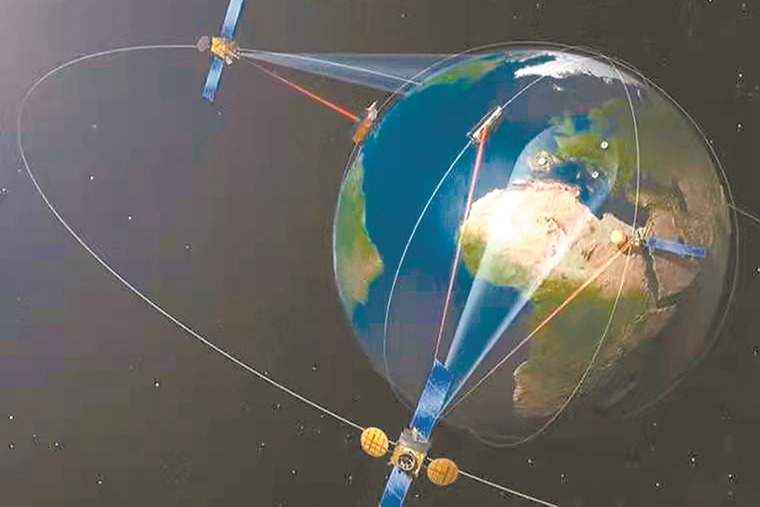

北斗衛星系統由56顆衛星組成,遠多於GPS的衛星數量,並擁有超過120個地面指揮站,超過GPS的11個。此外,北斗採用三層軌道設計,提供更穩定、覆蓋更廣的導航能力。更關鍵的是,中國還建置了近300個地面備援系統,包括光纖網路與eLoran電波導航設施。這些設施能在衛星訊號受阻時繼續提供導航與時間同步功能,而eLoran所發出的強大電波不易被干擾,使其成為一種具戰略意義的冗餘備援。

這些優勢可能在台海衝突中發揮關鍵作用。專家指出,中國有能力干擾台灣海峽的GPS訊號,使美台軍隊在導航上陷入困境;而中國本身的替代系統仍能正常運作。北斗亦具備與GPS相容的能力,意味中國可偽造類似GPS的訊號,提升其干擾效果。同時,中俄也在發展可摧毀或干擾西方衛星的太空武器,對美國構成更大威脅。

面對這些挑戰,美國雖有意尋求GPS替代方案,但現有改革進度緩慢。早在1990年代就啟動的M-code軍用抗干擾訊號至今仍未全面部署,現代化升級亦僅帶來有限改進,與北斗和歐洲的伽利略(Galileo)系統差距愈加明顯。

在此情況下,各國紛紛尋求自建導航系統以降低依賴。英國在脫歐後失去伽利略存取權,原本考慮建構自主衛星系統,但因成本過高改以更便宜的方式備援,如原子鐘、光纖與eLoran技術;南韓、日本也持續投入類似發展。然而,能負擔全球衛星導航系統的國家仍屬少數,全球多數地區仍依賴GPS、北斗、伽利略或俄羅斯的GLONASS。

目前北斗的全球擴張速度最快,並隨著中國「一帶一路」基礎建設計畫被嵌入各國的電信、電力、港口與鐵路系統。部分國家如巴基斯坦、沙烏地阿拉伯已在軍事領域用北斗替代GPS。然而,這也意味這些國家在戰略上可能受制於中國。正如專家所言:「北斗讓中國對依賴它的國家擁有開關權限,這是一項強大的經濟與政治壓力工具。」