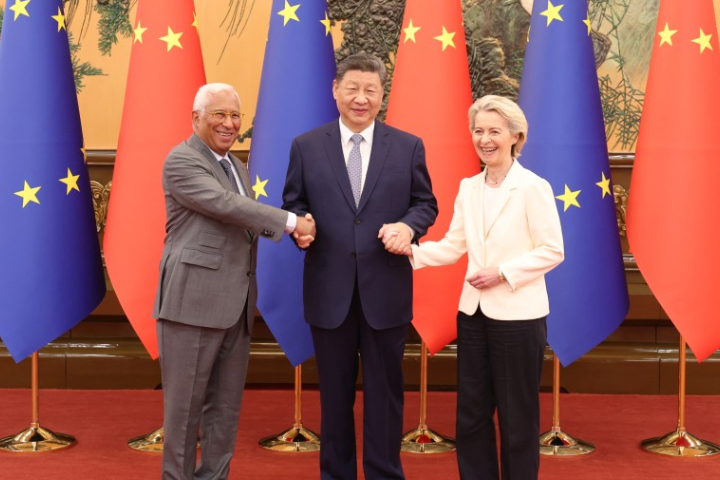

中歐今年迎來建交50週年,大陸國家主席習近平上周四(24日)會晤歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)與歐盟理事會主席柯斯塔(Antonio Costa),不過雙方分歧未解,貿易關係目前仍是一大矛盾。大陸前駐德國大使史明德周一(28日)表示,歐洲近年對中國的基本認知出現「偏差與失衡」,誤將中國定位為制度性上的對手,呼籲中歐應去除政治化干擾,重新回到理性與務實的合作軌道,並直言:「不合作才是最大的風險。」

根據陸媒《澎湃新聞》專訪,史明德指出,當前歐洲對中國的風險認知出現擴張跡象,導致在經貿、供應鏈、安全等領域,對中出現安全與政治疑慮;從2019年歐盟將中國定義為「制度性對手」以來,歐洲內部就陷入一種制度性對抗的邏輯迷思。他強調,中國從未將歐洲視為對手,反而始終支持歐洲戰略自主,雙方不存在根本性地緣矛盾。

史明德提到,中歐經貿利益深度交融,不同於歐洲對俄羅斯的能源依賴,中歐產業鏈合作更具長期互補性。若貿然「去風險化」,甚至動用貿易壁壘對中國新能源等產業施壓,只會反噬歐洲自身,損害其中小企業利益,「與其一味防範,不如尋找制度性對話與技術合作機會,才是面對不確定性最穩健的做法」。

針對歐方對大陸「傾銷電動車」等產業競爭的質疑,史明德表示,中方並非拒絕討論爭議,關鍵在於歐方是否能跳脫單邊制裁與意識形態對抗思維。他提醒,歐洲當前內部政經壓力沉重,不應將中國作為轉移焦點的替罪羊。

24日上午,習近平在北京會晤馮德萊恩與柯斯塔,雙方就中歐經貿與未來戰略關係進行談話。馮德萊恩在會中強調,「中歐關係正處於轉折點,雙邊經貿需重新平衡。」她呼籲雙方應提出「真正的解決方案」,正視彼此關切。

對此,習近平指出,當前歐洲面臨的挑戰「不是來自中國」,並重申中歐無根本利害衝突,合作大於競爭。習近平向歐方提出三點主張,第一是中歐應正確認識彼此,不針對、不依附、也不受制於第三方;第二,中方尊重歐洲戰略自主,也希望歐方尊重中國人民選擇的制度與道路;第三,雙方應著眼大局,避免對抗與脫鉤。

習近平提醒,中歐應再次展現遠見和擔當,作出經得起歷史檢驗的戰略抉擇。他強調,中歐建交50年是重要節點,應把握正確方向,推動務實合作、拓展共同利益。

史明德呼籲,歐洲當前對中焦慮若無實證基礎,只會加深雙方誤解。他指出,歐洲部分輿論以「中國崛起威脅論」為前提進行政策制定,實為自設障礙,「中國成為綠色轉型、AI治理的重要力量,歐洲若真重視全球公共性產業供給,就不應排斥中國的參與」。

他建議,中歐可在人工智慧、數位治理、綠能技術標準等新興領域重啟合作機制。他強調,「以合作促穩定、以開放化解矛盾,是中歐唯一的正確選項」。