豬肉是國人食用量最大的肉品,平均每個人1年豬肉的食用量達36.5公斤,1年吃掉近84萬噸豬肉,卻很少人知道,這些豬在上餐桌之前,經歷了什麼樣的生命最後一哩路。台灣現行的「豬隻活體拍賣制度」自上世紀發展至今,仍是豬肉市場主流交易方式。本篇專題將揭開台灣豬隻活體拍賣的現況與歷史,帶讀者思考,當全球畜產業邁向現代化,台灣為何還停留在過去。

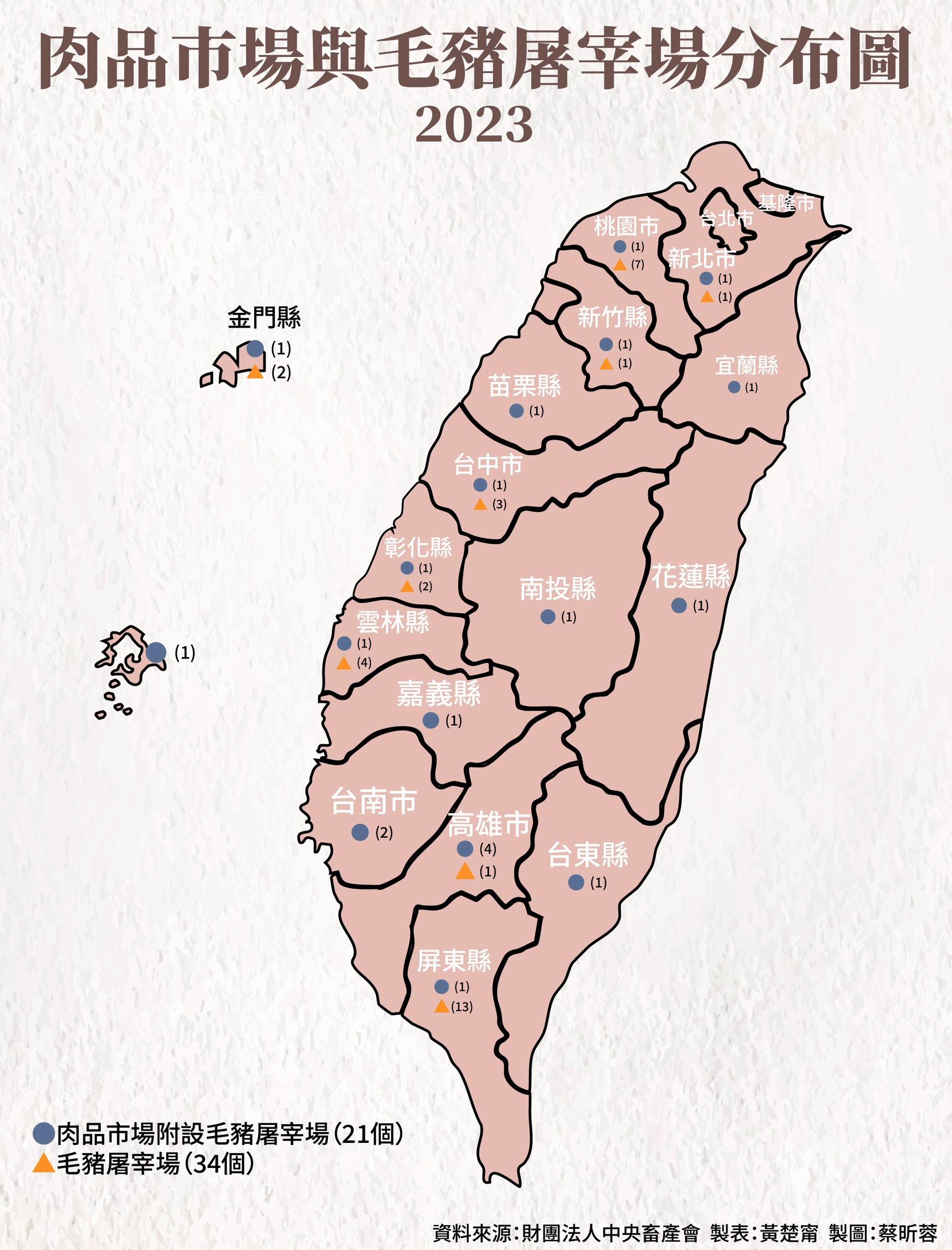

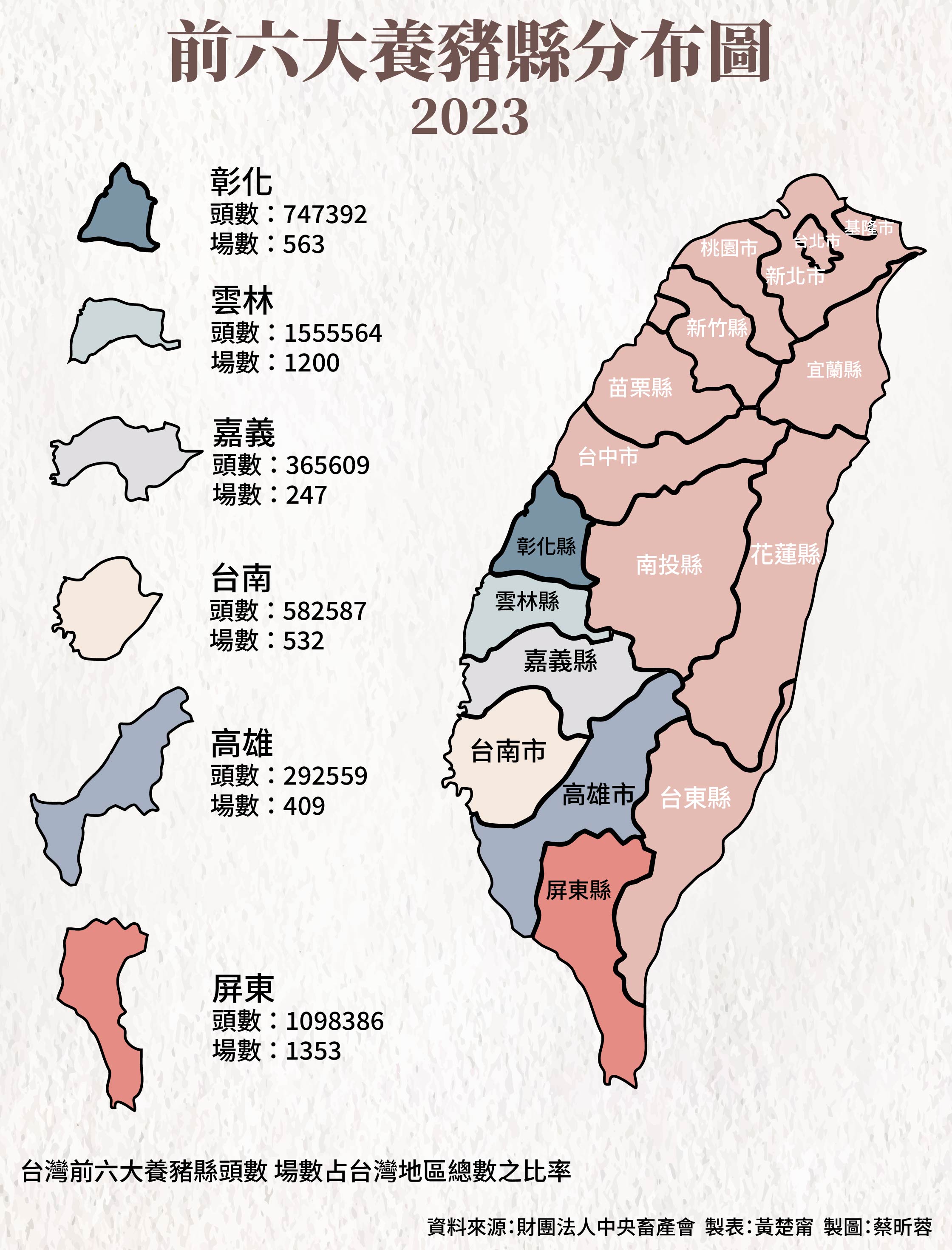

根據非營利動保團體「台灣動物社會研究會」(ASRAT)指出,台灣現行肉品市場的豬隻活體拍賣制度始於1970年代,起初是為了解決傳統肉商壟斷豬隻價格,剝削豬農的「霸王豬」問題。1974年嘉義朴子啟用了全台第一個活體拍賣豬隻的肉品市場。此後除了台北市之外,各縣市的肉品市場中只有金門採「活體議價」、澎湖為「屠體評級交易」,其餘各縣市合計有21家肉品市場,全部都採「豬隻活體拍賣」交易方式。

2021年台中市肉品市場因鄰避效應(當政府基於公共利益而不得不設置某些公共設施時,可能因該設施會對附近居民具有實質或潛在的負面影響,使得地方居民抗拒此公共設施之興建)關閉並拆除;2022年9月嘉義縣朴子肉品市場停止拍賣,故目前全國仍有19個肉品市場在進行豬隻活體拍賣。

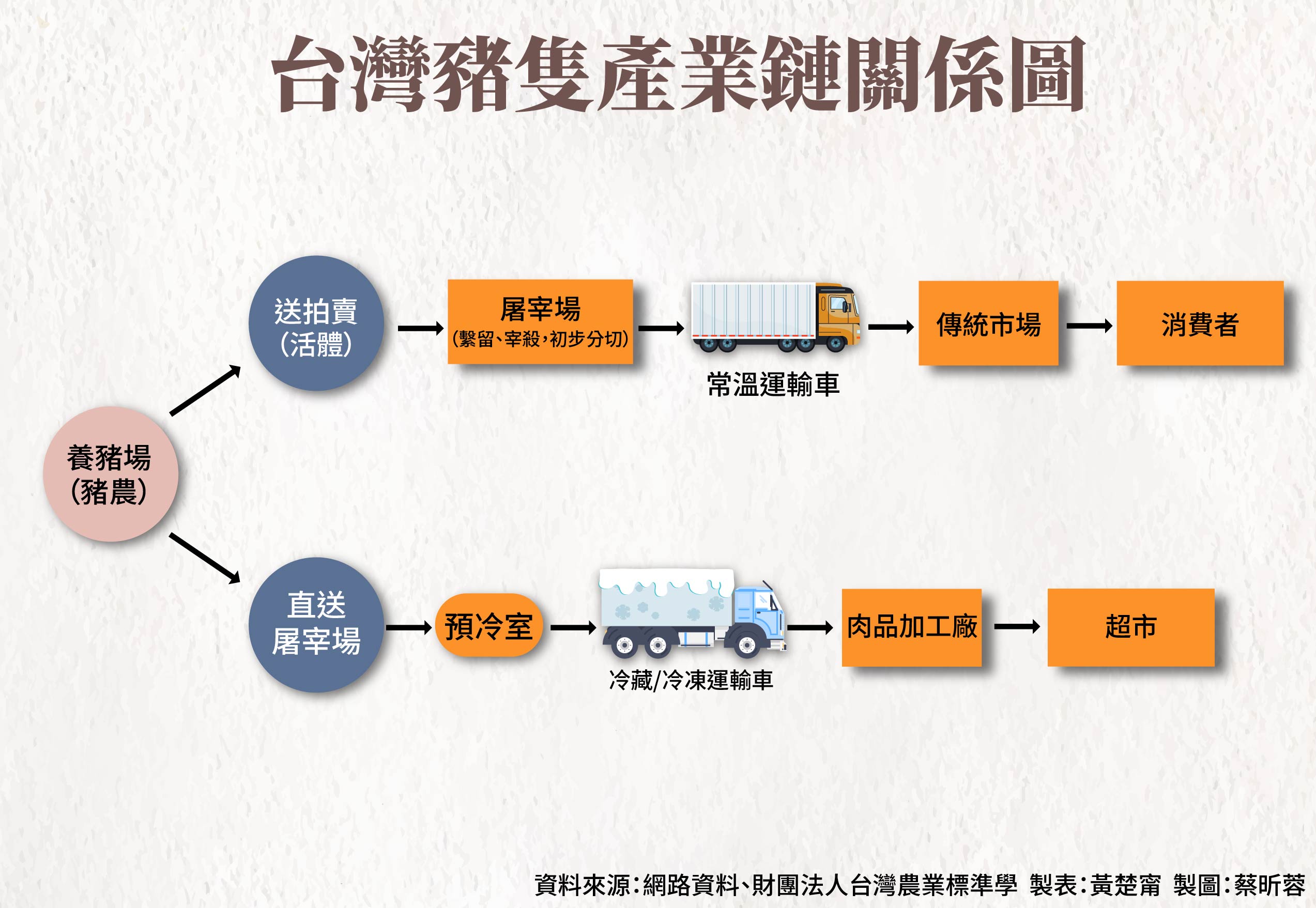

「豬隻活體拍賣」是把牧場已育成的活豬,送到各縣市肉品市場,由肉品業者在現場透過肉眼觀看豬隻「走秀」,以競價購買的程序,拍賣後業主再將豬隻送往屠宰場。這有別於現代化國家常見的「屠體拍賣」交易方式,也就是先將牧場已育成的豬,直接送往屠宰場,屠宰、分級後再對屠體進行交易。

豬肉一生的小旅行

農業部網站顯示,毛豬養到6、7個月大時,便從養殖場送往肉品市場拍賣,拍賣前先由獸醫檢查是否有明顯咳嗽、流鼻水、嘔吐下痢、口蹄水泡、皮膚病等臨床症狀,確認健康無虞後,才能進行拍賣程序,而參與拍賣的肉商會觀察豬的體型與行動步伐,在短短的10秒鐘內就要出價競標,以最高價來決定這頭豬的買主是誰。

白天被買下的豬隻,先送往繫留場等待晚上屠宰,到了晚上10點左右才在肉品市場附設屠宰場進行屠宰,屠宰場獸醫會再次檢查肉品是否有寄生蟲、膿包,並翻看內臟確認有無病變,確認都沒問題後,屠宰場才依照盤商需求,將肩胛、背脊、腹脅、小里肌、後腿等5大部位做大分切,這時大多已凌晨1至2點。

分切後的大塊豬肉,有些被肉品加工業者買走,有些進入大通路的分切場,處理後冷藏或冷凍出貨,有些則由盤商趕著清晨時分送往傳統市場,讓剛開市的豬肉攤商把握時間進行更小的梅花肉、五花肉、肋排等部位肉進行分切,這時已大致7至8點,市場裡的人越來越多,一個又一個顧客上門,這趟豬肉小旅行,往往只發生在短短24小時內。

溫體肉其實比馬桶還髒?

2021年時任總統蔡英文宣布,基於台美貿易與國際情勢,台灣決定開放瘦肉精(萊克多巴胺)美豬美牛,當時行政院強調國產豬肉具競爭力且受到國人歡迎的原因之一是「國人喜歡吃溫體豬肉,不喜歡冷凍的美國豬肉」。動社副執行長陳玉敏批評,除了行政院,農業部也以「國人喜歡溫體豬」為藉口,遲遲不推動改革,但又編列數十億元預算,補助豬肉冷鏈設備,「根本自己打臉自己」。

「溫體肉」是指豬隻經屠宰後,未經過預冷程序;屠體在分切與買賣過程,在未冷藏、未冷凍的環境下進行,所生產的豬肉品。而「冷藏/凍肉」,是指經「冷鏈」過程而生產的肉品。而「冷鏈」是冷藏、冷凍供應鏈的簡稱,是指在各個物流環節,維持低溫環境,以確保食物品質,減少食物因腐敗而耗損。

事實上,台灣豬交易方式至今仍停留在活體拍賣,可以說「溫體肉」迷思是重要原因之一。每天下午3至4點各地肉品市場完成活體拍賣後,豬隻被趕回欄內,直到深夜到凌晨屠宰,屠體往往未經包裝或冷藏,直接用發財車堆疊或吊掛運送,途中甚至連遮蔽帆布都沒拉,讓肉品全程暴露於污染風險之中。從宰殺到送進市場攤位,再到消費者買回家,經常歷經十幾個小時的常溫暴露,特別在台灣高溫多濕的環境下,成為細菌滋生溫床,卻被政府長期包裝成「溫體肉比較好」,這背後其實隱藏著嚴重的食安問題。

文化大學動物科學系教授王淑音曾指出,長時間未冷藏/冷凍的溫體肉,生菌數高達7 log CFU/cm2,比馬桶生菌數(>4 log CFU/cm2)還多,相較於冷藏肉只有不到2 log CFU/cm2,顯見溫體肉不如消費者想像的「新鮮、衛生」,甚至更比馬桶還髒。另溫體肉在屠宰時雖會經過抽驗,然而藥殘的檢驗報告需要約10小時才能出爐,就算是抽驗有問題的肉品,也可能已被消費者買回家並吃下肚。

一塊豬肉的品質,其實牽涉到從飼養、運輸、屠宰到分切、溫控與熟成技術等多個環節,但台灣目前的活體拍賣制度,卻只看豬隻外觀來決定價值。這套制度原本是為了保障豬農的收益,卻長期忽略了後端流程的重要性,甚至讓從業人員的勞動條件與公平正義問題被忽視。台灣多數屠宰場設施老舊,部分設備根本不符現代衛生與食品安全標準,除了需要資金投入改善,還必須對第一線工作者進行教育,讓整個流程更符合動物福利與食安要求。