美國再因政治暴力陷入震驚,「美國轉捩點」(Turning Point America)創辦人、年僅31歲的右翼政治活動家柯克(Charlie Kirk)10日在猶他州歐倫市(Orem)的猶他谷大學(Utah Valley University)公開演講活動中遭到槍擊身亡。這起案件不僅迅速登上美國各大媒體頭版,也在大陸輿論場掀起劇烈反響。

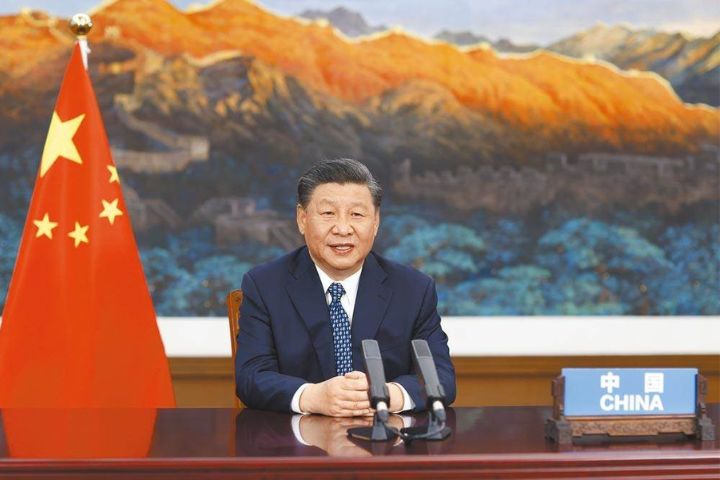

上海政法學院政府管理學院教授周順在「文化縱橫」撰文指出,柯克槍擊案並非孤立事件,而是美國政治宗派主義(Political Sectarianism)持續惡化的具體寫照。隨著美國社會的分裂加劇,政治異己正被越來越多人視為「敵人」,而非「對手」,當這種敵意深化為非人化(Dehumanization),暴力便可能被合理化。

槍聲劃破選戰 川普下令全國下半旗

事件發生後,美國總統川普(Donald Trump)罕見地下令全國下半旗,以哀悼這名在民主制度下的暴力衝突犧牲者。這一舉動顯示白宮意識到事件的嚴重性,但輿論並未因此放下憂慮。

🚨President Trump has just released a video on the killing of Iryna Zarutska:

— Charlie Kirk (@charliekirk11) September 9, 2025

“We have to be viscous, just like they are. It’s the only thing they understand.”

“We cannot allow ... vioIent repeat offenders to continue spreading destruction and death." pic.twitter.com/j1NoFZhdwO

不少評論指出,川普雖然譴責暴力,但他過去長期的「敵我語言」與「非我族類」修辭,實際上助長了美國社會的撕裂。川普經常將政治對手描述為「叛國者」、「不愛國的人」,這種語言雖能凝聚支持者,卻也持續鞏固了「我們 vs. 他們」的對立格局。如今他以總統身份呼籲團結,難免被外界視為「既是推手,也是受害者」的矛盾角色。

年輕世代對政治暴力的容忍度上升

周順去年已在「文化縱橫」第6期寫下相關文章,指當政治已成美國年輕人的「精神鴉片」時,後果就很難收拾。他在文章中引用皮尤研究中心(Pew Research Center)與布魯金斯學會(Brookings Institution)的數據指出,約有20%至25%的美國成年人認為「在特定情況下,使用暴力捍衛國家利益是可接受的」。在18至29歲的年輕族群中,這一比例甚至超過30%,顯示新世代對政治暴力的接受度更高。

學者認為,這一趨勢與社群媒體的「迴音室效應」(Echo Chamber)高度相關。演算法推送讓年輕人更容易陷入同溫層,只接觸到符合自身立場的資訊,加劇了對異己的敵意。同時,美國近年經濟不平等、種族矛盾與文化衝突加劇,進一步推動了年輕族群的激進化。

政治宗派主義:從理念分歧到道德敵對

所謂「政治宗派主義」,指的不只是意識形態的分歧,而是一種將對方視為「不道德、危險甚至不應存在」的心態。哈佛大學與史丹佛大學學者在《Science》期刊的研究指出,宗派主義的核心在於「道德化的敵視」,一旦對手被視為邪惡或背叛者,妥協與合作就不再可能。

柯克槍擊案正是這種宗派心態的寫照。初步調查顯示,行兇者並非單純的精神疾病患者,而是一名長期活躍於網路極端社群的年輕人。他沉浸於仇恨言論,逐漸將柯克與其代表的政治立場視為「威脅國家的敵人」,最終走向暴力。

歷史案例:從圖森到國會山莊

若將柯克槍擊案置於歷史脈絡,會發現美國近十多年來的政治暴力事件呈現頻發趨勢。比如,2011年圖森(Tucson)槍擊案:眾議員加布里埃爾·吉福茲(Gabby Giffords)在公開活動中遭槍擊,6人死亡;2017年國會棒球場槍擊案:一名左翼槍手襲擊共和黨議員練球,導致眾議員史卡利斯(Steve Scalise)重傷;2021年國會山莊暴動:大批川普支持者衝擊國會,造成多人死傷,震驚全球。今次的柯克槍擊案:首次出現年輕極端分子公開行刺新世代政治明星。

這些案例共同凸顯一點:施暴者往往自認「在捍衛國家」,將對方標籤為「叛國者」或「法西斯」。這種「正義化的暴力」心態,正是宗派主義惡化的危險信號。

制度與執法的困境

智庫與學術界普遍警告,若宗派主義持續蔓延,美國的民主制度將被侵蝕。布魯金斯學會報告指出,國會立法過程越來越陷入「零和博弈」,兩黨合作空間急速萎縮,導致基建、財政等長遠議題難以推進。

執法部門也處於兩難境地。FBI與國土安全部警告,國內極端主義威脅日益上升,尤其是年輕人的網路激進化。但在保障言論自由與打擊仇恨犯罪之間,政府始終難以找到平衡。若過度干預,將引發對「政府箝制言論」的抗議;若放任不管,暴力風險又不斷升高。

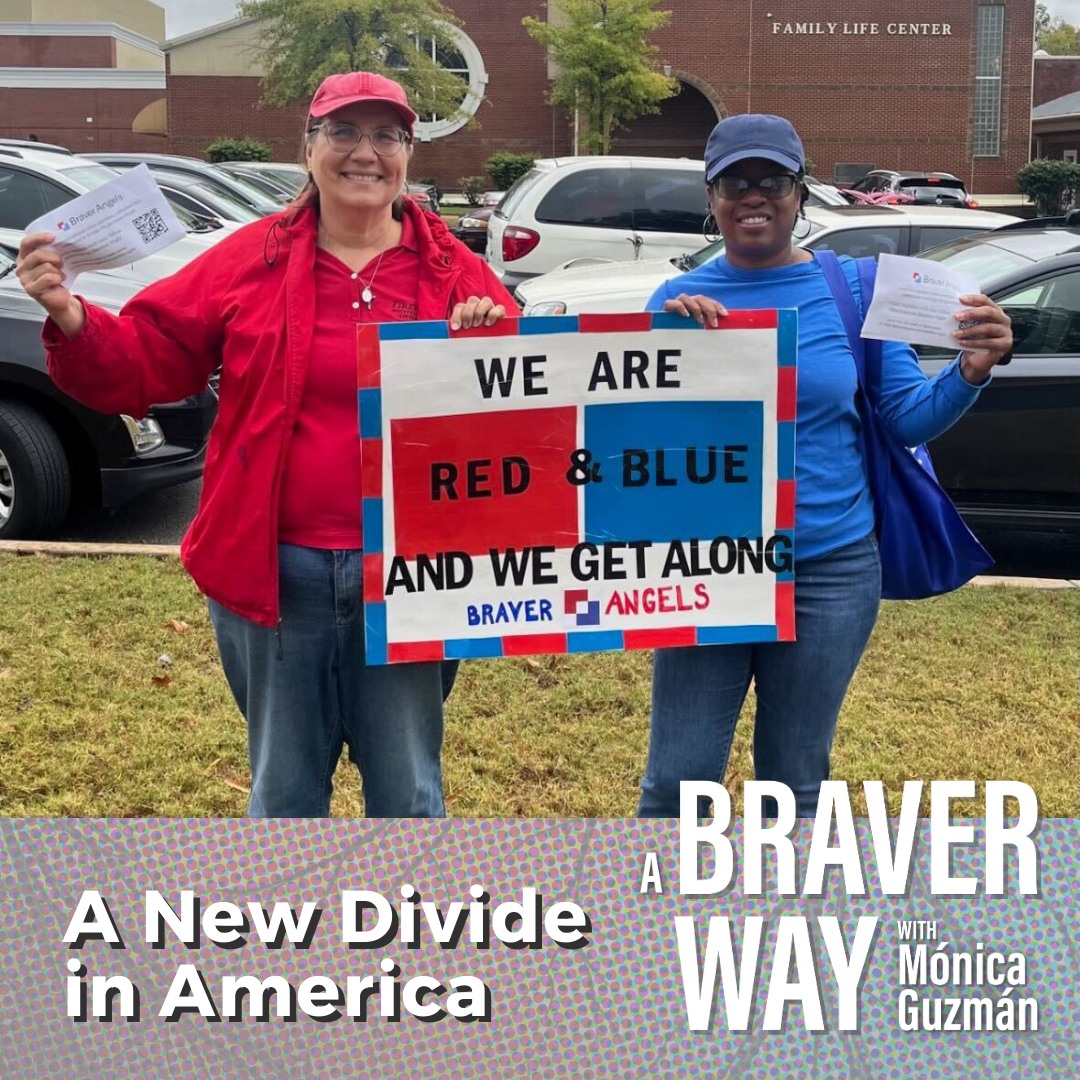

儘管形勢嚴峻,仍有組織嘗試推動和解。例如「布里奇美國計畫」(Braver Angels)舉辦跨黨派對話論壇,讓民主黨與共和黨支持者面對面討論,試圖消解敵意。部分大學開設公民教育課程,引導年輕人學習理性辯論。新聞媒體也嘗試推出「跨立場專題」,避免被單一聲音壟斷。

然挑戰依舊巨大。受眾傾向選擇符合自身立場的媒體,迴音室效應難以打破;年輕族群在社群平台上更容易沉浸於極端話語;政治領袖則往往出於選舉計算,而非真正化解分裂。

民主制度的脆弱性

周順在文章最後指出,柯克槍擊案不僅是美國內政問題,也是一則全球警訊。當民主社會失去對「異己」的基本尊重,當暴力逐漸被視為「合法工具」,民主制度的穩固性就會受到根本挑戰。

一位哈佛學者在接受媒體訪問時語重心長地說:「沒有哪個民主制度會自動延續下去,當人民失去彼此的基本信任,民主便會逐步崩解。」

柯克槍擊案,正是這場危機的縮影。它提醒世人,民主制度不僅需要制度設計,更仰賴社會共同體的尊重、包容與自我約束。若缺乏這些,制度再完善,也難以抵禦暴力循環的侵蝕。

不僅柯克槍擊案震驚全美,近期一起烏克蘭女孩被刺事件也引發強烈關注,美國民眾與媒體普遍感到不安,並質疑校園安全與社會暴力趨勢。分析人士說,相關事件背後反映出的是社會心理問題與政治宗派主義的惡化存在共通點。受社群媒體與網路言論影響,部分年輕族群對暴力的容忍度提升,且對「異己」或陌生群體產生高度警戒與敵意。柯克槍擊案與烏克蘭女孩事件的共同特徵,是施暴者在心理上將目標視為威脅或必須消滅的對象,使暴力行為在行為者心中被合理化。

Murder of Iryna Zarutska: Charlie Kirk VS. Van Jones pic.twitter.com/sGyUbRLNbN

— Daily Caller (@DailyCaller) September 10, 2025