蔡鎤銘(淡江大學財務金融學系兼任教授)

俄烏戰爭已超過三年半,國際社會從中目睹了戰爭樣貌的巨大轉變。軍事衝突不再只是坦克與飛彈的正面對決,而是在戰火點燃之前,資訊操縱、經濟滲透、網路攻擊與心理戰早已鋪天蓋地展開。據日本原陸上自衛隊東北方面總監松村五郎(Goro Matsumura)於9月10日在中曾根和平研究所發表的文章指出,中國大陸可能在對台策略中,同步結合混合戰與全面軍事侵攻,形成前所未有的雙重威脅。

若將此觀點放在台灣安全環境中審視,我們必須承認,未來的挑戰不僅來自傳統戰爭,更可能源於「戰與不戰之間」的模糊地帶。本文將依據相關分析,探討混合戰的多重威脅及可能模式,並在此基礎上思考,台灣如何在強化防禦之外,為和平留下一條生路。

混合戰與軍事侵攻的可能模式

松村指出,大陸若企圖對台灣實施強制統一,可能採取四種主要路徑。

第一種是完全依靠混合戰,不動用大規模軍事力量。這條路徑強調透過經濟利誘、媒體滲透與親中政權培養,逐步削弱台灣的民主制度與防衛意志。若政權更替導致政策傾向大陸,統一或許能在無需開戰的情況下實現。這種模式又可細分為「香港型」懷柔策略,以及「內亂型」強硬手法。前者主打經濟與利益收買,後者則可能刻意製造社會分裂,藉內亂尋找軍事介入藉口。

第二種模式是混合戰若告失敗,大陸因內政壓力、國際聲望或威嚇失靈,而被迫升級為軍事侵攻。這是一種由軟轉硬的戰略,表明混合戰與武力威脅之間的高度連動。

第三種模式是以混合戰作為軍事侵攻的前奏。透過持續的假訊息、能源封鎖、經濟脅迫與網攻,先行削弱台灣的社會穩定與盟友的支援意志,再伺機發動全面進攻。此種模式的風險在於,社會已被耗弱,抵抗力相對減低。

第四種模式則是預定全面軍事侵攻,同時運用混合戰提高成功率。即便混合戰效果有限,大陸仍可能選擇以武力解決,只是將混合戰作為擾亂、迷惑與分化的輔助手段。

這四種模式彼此之間並非截然分離,而可能交替或混合出現。其共同點在於,混合戰往往不只是替代選項,更可能成為推動局勢升高的關鍵催化劑。

混合戰的多層次威脅

混合戰的核心特徵是跨越軍事與非軍事領域,模糊了和平與戰爭的界線。

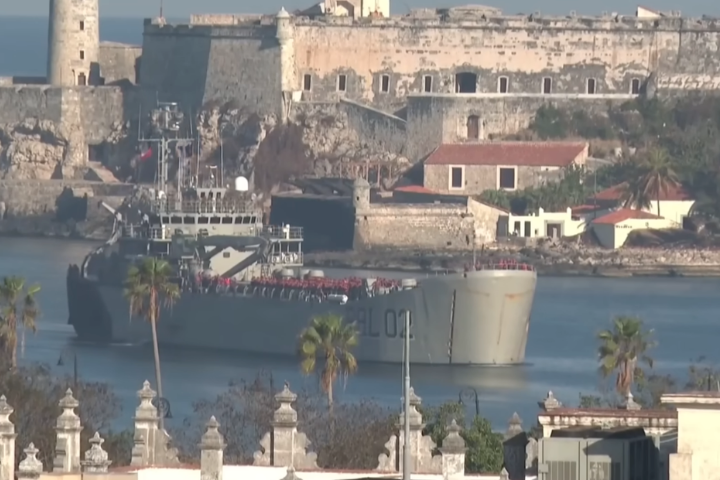

在軍事層面,大陸可透過大規模軍事演習、飛彈發射、戰機繞台與海空封鎖,營造「戰爭迫近」的緊張氛圍。這種恫嚇往往不在於立即開戰,而是持續施壓,動搖民心與國際市場信心,逼迫台灣社會出現妥協。

在非軍事層面,混合戰的手段更加多樣。大陸可能發動網路攻擊癱瘓金融系統或關鍵通訊,針對電網、機場、港口甚至核能設施進行干擾,讓民眾在生活層面遭受巨大不便與恐慌。同時,透過社群媒體散布假訊息、挑動族群矛盾,甚至在選舉期間強化分化,將削弱台灣的民主體制。再加上經濟依賴或市場封鎖的威脅,更能形成多管齊下的壓迫。

由於這些行為往往難以追溯來源,防禦方在法律與外交上難以回擊,使得混合戰成為一種「低成本高壓力」的戰略。若無充分準備,台灣可能在戰爭尚未爆發前就陷入無力應對的被動局面。

因應混合戰的三大支柱

若要讓混合戰失效,台灣必須強化整體社會的防禦力,而不僅依靠軍隊。

首先是軍民整合。混合戰的攻擊對象不僅是軍隊,還包括警政、消防、交通、能源與地方政府。建立跨部門協作與快速修復機制,能在基礎設施受損時及時恢復運作,避免民心崩潰。若社會能迅速回復正常,大陸的心理恫嚇效果將大打折扣。

其次是資訊防禦。謠言與假訊息是混合戰的重要武器。若台灣能建立快速揭露與反制的機制,再加上媒體識讀教育,讓民眾具備分辨能力,將能有效降低社會被操縱的可能。一旦謠言在初期即被揭穿,其政治效果便會大幅下降。

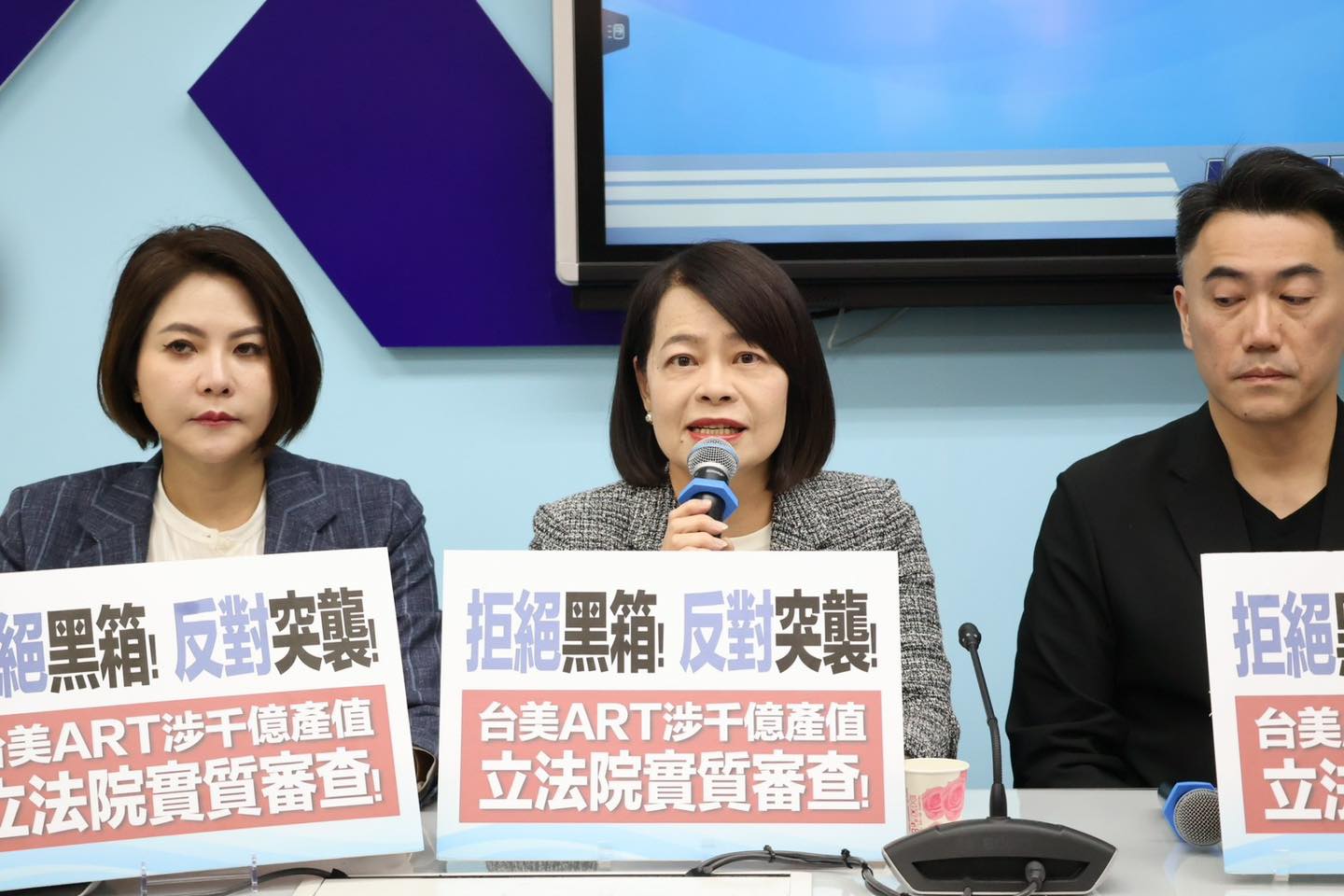

最後是國際合作。台灣單靠自身難以全面承擔混合戰壓力。美國、日本與歐洲盟友在資訊共享、網路防禦與經濟安全上的支援,不僅能強化台灣的抵禦力,更能向大陸釋放訊號:對台行動將引來更廣泛的國際成本。透過這三大支柱,台灣才能將混合戰的破壞力降至最低,避免局勢快速惡化。

防止衝突升級的關鍵

混合戰的另一層風險在於,若其效果不彰,大陸可能因「威嚇失靈」而陷入進退兩難,最後選擇升級為全面軍事侵攻。

要避免這種惡性循環,台灣一方面需展現足夠的拒止能力,使大陸明白即使出兵也將遭遇沉重代價;另一方面則應推動國際規範,限制大規模軍演、經濟封鎖與長期軍事威脅等行為。若這些規範能獲得區域國家廣泛支持,將能縮小誤判與衝突升高的空間。

此外,建立「快速付出代價」的外交與經濟機制同樣重要。若任何混合戰行動都能立即招致制裁與國際譴責,大陸將難以持續推進,最終被迫收斂。這種即時懲罰機制,不僅能阻止混合戰升級,也能逐步迫使大陸認知到成本高於收益。

防禦之外的和平出路

然而,僅靠防禦並不足以確保台灣的長期安全。過度依賴美國的單邊安全承諾,可能使台灣陷入缺乏自主空間的困境。一旦外部環境改變,台灣將無法靈活調整。

因此,在強化防禦的同時,台灣也必須積極為和平創造條件。放下意識形態的桎梏,尋求建立兩岸對話渠道,至少能降低誤判與對抗升高的風險。即便是有限度的交流,也能避免雙方完全隔絕,減少衝突螺旋。

加強民間交流同樣重要。透過經濟合作、教育互訪與文化互動,能在基層層面保持理解與連結。當社會仍存在持續互動時,彼此的敵意便更容易被淡化,而不致於快速擴散至整體社會。這種潤物細無聲的累積,有助於為未來的和平留下縫隙。這並非放棄防衛,而是與之並行,使台灣在嚴峻挑戰下仍能保持戰略回旋。

大陸對台灣的戰略早已不限於傳統武力,而是混合戰與軍事侵攻的雙重威脅。台灣若要避免在戰爭尚未爆發前就失去主動,必須強化軍民整合、資訊防禦與國際合作,並確保任何挑釁行為都將立即付出代價。

但安全不能僅侷限於防禦。唯有在堅實防衛之外,同時推進和平對話與民間交流,台灣才能避免陷入孤立對抗,並在複雜的國際局勢中維持自主與穩定。未來的關鍵,不僅在於能否承受混合戰與軍事挑釁,更在於能否在防禦與和平並進中,為台灣創造一條真正可持續的生路。