蔡炫/台灣國際戰略學會副研究員

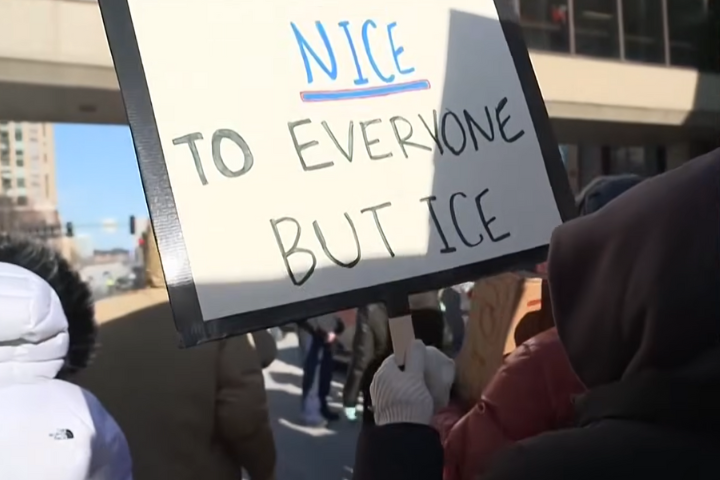

全台「鏟子超人」進駐花蓮救災引發關注,媒體鏡頭呈現各地民眾前往災區的清淤畫面,除了展現同島一命的愛鄉情操,也凸顯出政府救災的顢頇無能。總統賴清德親臨勘災大聲疾呼「我們都是花蓮人」,卻沒看到中央馳援地方的行政效率,導致第一線的救災部隊無法深入民間,而是發自民間力量的「鏟子超人」蜂擁而至,賴政府的責任政治又在哪裡?

賴政府不僅未能快速統合人力物資,反而陷於官僚體系的行政怠惰,潰堤以來只見災民自力救濟,竟讓所謂民間志工晉升救援主體,凸顯中央政府救災效能嚴重不足,如果大家都是花蓮人,那政府為何不能成為鏟子超人?事實上,賴政府正陷入「雙重困境」,一方面,災害現場無法獲得有效控制,形成復原僵局;另一方面,行政失能加深天災人禍,導致惡性循環。當中央接管空洞無效,民間救災成為常態,官僚惰性將會迫使責任政治徹底失靈。

中央指揮調度遭到外界質疑,即便勘災也展現出與地方抗衡之勢,光是物資整合都已漏洞百出,甚至傳出放任地方阻擋民間便當進入災區,中央如何展現統一指揮災區救難的行政魄力?賴政府如果連協助地方都欲振乏力,中央官員少數具有救災專業,過去包含921地震、大園空難的接管案例,政府恐難擔此大任,最終淪為推卸地方救災不力的政治口水。

賴政府出手接管若是處理「表面問題」,調度救災的末端工作,包含便當、飲水以及物資等,而非災區臨時安置規劃、基礎設施修復、長期重建資源投入等,這類接管不過只是替代地方政府。中央「接管」似乎只是一種政治表態,而非真正落實責任,至今沒有展現專業的避難規劃與資源整合能力,那麼「接管」不過是形式大於內容的政治操作,難道只是為了解決便當之亂?

在政府救災癱瘓的情況下,花蓮民眾自發建立了「救災整合地圖」,即時標註災區需求與物資地點,凌駕中央災害防救體系組織架構,反而成為第一線的資訊來源。這種「草根應用」展現社會韌性,卻凸顯了政府失能,就當民眾依靠志工自組平台、社群媒體以及Google Map協調救災,民間自救已經勝過官方統籌,政府反而陷入「溢流潰堤」的說文解字。

農業部林業自然保育署在潰堤前10分鐘發出簡訊,上面關鍵字只提到「溢流」,讓人感到沒有立即危險,這種類似群發罐頭簡訊,絲毫沒有寫到「潰堤」來淡化風險,無疑將災情政治化,為何不發「紅色警戒,立即疏散」?政府為了卸責強調修辭無虞,對於堰塞湖警報陷入政治算計,當初擔心輿論抨擊進行操作,如今反而造成更大傷亡。當人民透過整合地圖緊急調度資源,政府卻忙於「話術管理」,不僅顯示官僚冷漠,恐已淪為垂直造謠的幕後黑手。

各地「鏟子超人」前進花蓮清淤展現社會韌性,某種程度似乎緩頰政府失能的批評聲浪,當賴總統這門「勘災學」尚未及格,缺乏災難當下的人性理解,加上行政團隊未能及時發揮救災量能,才讓具有溫度與行動的鏟子超人橫空出世。這種現象無疑說明,一旦災難發生,政府無法快速整合人力物資,陷於一種官僚體系的層層審批,導致民間只能自力救濟。

「鏟子超人」如今成為新聞焦點,象徵的是政府責任的全然真空,原本只是支援角色,如今似乎扛起主要救災任務,這對中央政府無疑產生極大諷刺。賴政府讓「志工英雄化、政府邊緣化」的情境發生,間接跳脫最終承擔者的角色,未來恐將侵蝕民眾對政府的信任,甚至養成一種「無政府主義」下的救災模式,而讓鏟子超人頂替政府救災的荒謬現實荒唐上演。

花蓮災害揭示一個殘酷現實,台灣救災體系已經陷入制度崩解,中央政府不僅無力扭轉,甚至還因政治算計徒增困境。中央「接管」淪為空洞表態,民間「自救」成為應變模式,「鏟子超人」背後盡是低效治理的信任危機。政府還要繼續依賴「鏟子超人」填補制度缺口?人民納稅豢養龐大行政體系的意義何在?救災不該只是「鏟淤泥」與「發便當」,責任政治存在的最終目的,是在危急時刻不必仰賴「民間英雄」的挺身而出。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※