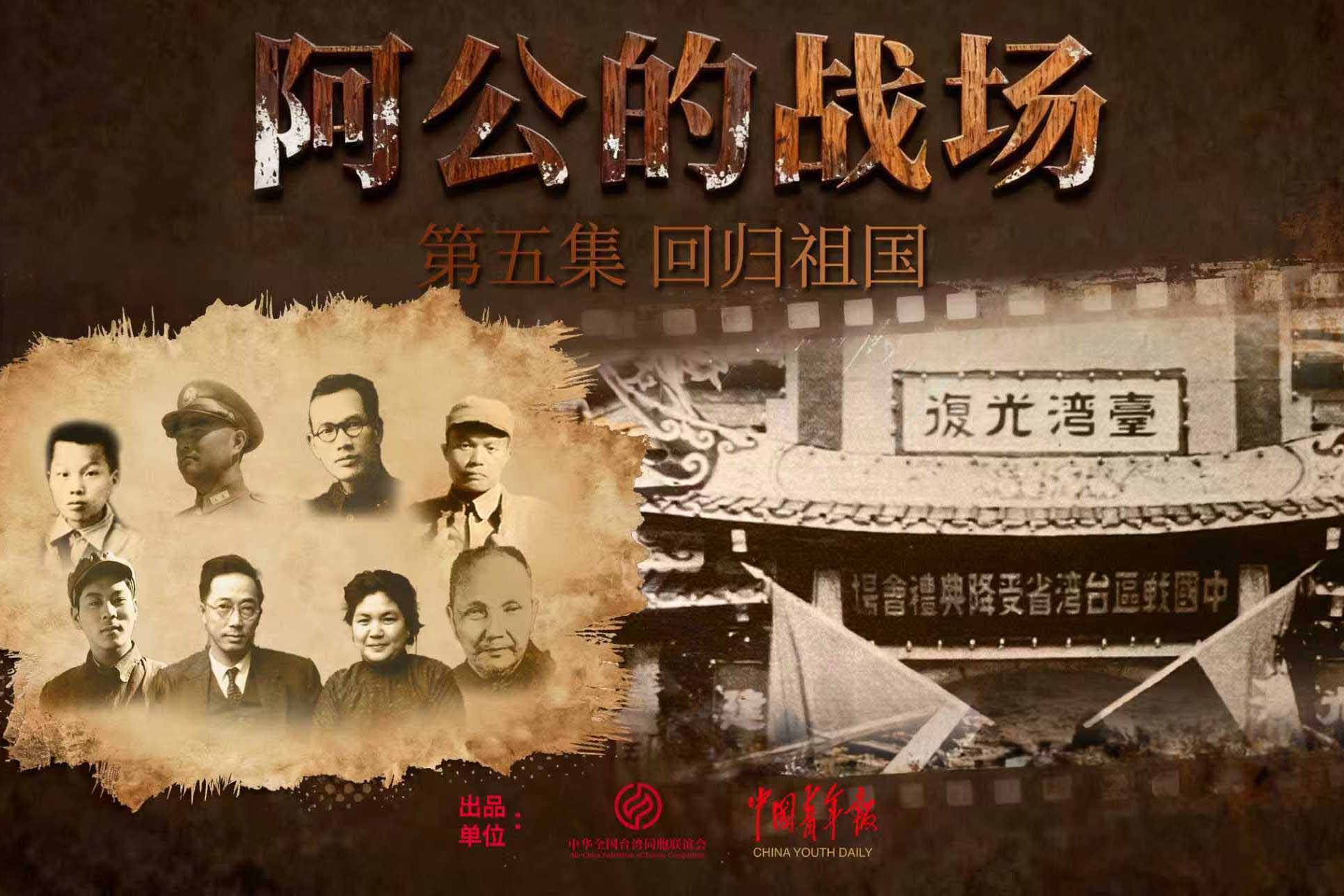

近日由兩岸合力製作的台灣抗日紀錄片《阿公的戰場》首映,嘉義大學應用歷史系教授吳昆財對《梅花新聞網》表示,台灣年輕一輩對日本統治、迫害台灣的殖民史幾乎都淡忘了,很多年輕學子甚至不知道何謂「台灣光復」?歷史必須被喚醒,然後才可能啟蒙、傳承。

《阿公的戰場》是由抗日家屬協進會做為合作方,採訪霧峰林家林祖密、林正亨後代,新竹姜紹祖家族、苗栗丘逢甲後代等,以及「八百壯士」謝晉元孫女還原死守四行倉庫歷史,強調兩岸一起抗日。

局部抗日vs全面抗日

過去國民黨執政時期,台灣的歷史教育教的都是「8年對日抗戰」,從1937年蘆溝橋事變起算;近年來大陸爭奪話語權,將對日抗戰拉長到14年,也就是從1931年918事變起算。吳昆財說,如果說918事變是「局部抗日」,那台灣的「局部抗日」早在1895年乙未戰爭就開始了。無論是蔣中正領導的8年全面抗日,或是大陸東北地區14年抗日、台灣地區50年抗日,都是以中華民族為主角,都是要喚起兩岸人民共同抗日史,強調愛國主義精神,更可說明日據時期台灣人民就不願被異族統治。

吳昆財表示,現在我們的總統媚日,連抗戰的對象是日本都不敢講;冰凍三尺非一日之寒,七年之病怎求三年之艾?年輕一輩對日本人統治、迫害的殖民歷史幾乎都淡忘,兩岸中國人必須重新「喚醒」、「啟蒙」台灣光復的歷史意義,然後才有所謂的「傳承」,這是歷史教育三步驟。

台灣「歷史大年」

吳昆財說,今年是台灣的「歷史大年」,包括台灣光復暨抗戰勝利80周年、台灣割讓130周年、台灣建省140周年。以前他很多學生以為國慶日就是台灣光復;有學生不知道台灣曾經割讓給日本、不知道何謂乙未戰爭;或是知道割讓給日本,但不知為何割讓。很難得的是今年是台灣光復節停止放假20多年後,再度恢復放假,這是立法上的重新喚醒,讓大家有機會講述台灣光復節由來,雖說講了年輕一輩也不一定會馬上了解,但是不講一定不了解。

《阿公的戰場》用了很多AI技術模擬歷史現場,吳昆財認為這除了可以克服紀錄片的素材問題,且不會讓人覺得八股,而是寓教於樂、讓學生重新認識台灣光復節。

同樣是日據時期,兩岸合製的《阿公的戰場》和台製的《聽海湧》相比,又是如何?吳昆財表示,很顯然高下立判,歷史影片一定要真實,就像最近《零日攻擊》也是被罵得半死。由此也可看出民進黨「洗腦」年輕人的效用遞減,因為現在學子可以很容易從網路上找資訊、反洗腦,說到底,歷史教育還是要實事求是,在理性的事實基礎上,從感性去打動觀眾。