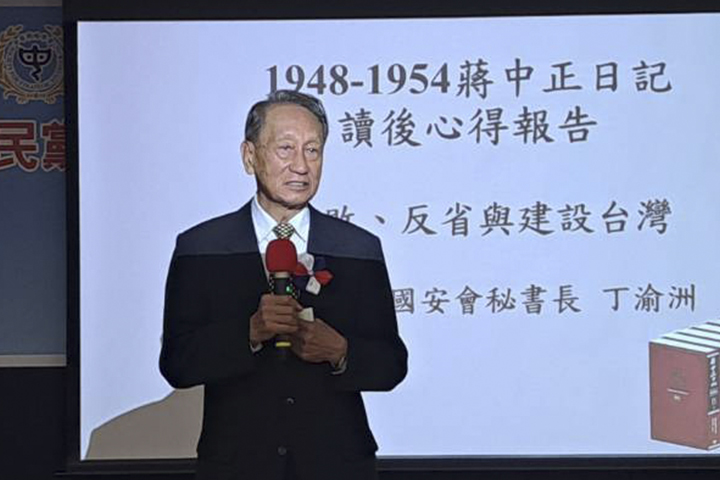

丁渝洲/前國家安全會議秘書長

※ 編按:前國安會秘書長丁渝洲將軍20日應邀在中華戰略學會丘念台抗日紀念講座發表專題演說,授權梅花新聞網全文刊登※

一、前言

奉「中華戰略學會」理事長李本京教授的邀請,希望我針對國史館授權,由「民國歷史文化學社」率先出版的蔣公「1948到1954」年的日記,向大家提出閱讀後心得報告,我深感榮幸。

蔣公自北伐開始,到1975年逝世為止,他領導中華民國長達48年之久,遺憾的是蔣公已逝世整整五十年,雖然已蓋棺但卻仍未論定。他一生的功過得失,在海峽兩岸的國共對蔣公有截然不同的評價,而在台灣的朝野政黨對蔣公也有不同的看法。

在上述的七年中,不僅是中華民國歷史上翻天覆地巨變的七年,也是蔣公人生中最艱苦的時期。我們不僅要探討他失去大陸的主因,更應發掘他老人家是如何帶領國家度過難關,讓中華民國在台灣轉危為安的奮鬥過程。身為黃埔子弟,要對黃埔軍校首任校長蔣公提出評論,我心中誠惶誠恐,百感交集,儘量本著實事求是的原則,力求以客觀公正的態度,向大家提出我的心得報告,敬請參考指正。

二、我對蔣公日記的體認

蔣公從1917年開始寫日記,一直到1972年7月21日因健康因素而停止;在長達55年漫長的時間,從無一天中斷,這種恆心與毅力,令人敬佩!

蔣公的日記中有血、有肉、有靈魂,是其內心最真實的紀錄,更是近代中國最珍貴的史料,有助於釐清歷史的真相。

蔣公日記中最大的特點就是對下一週、下個月、下一年,不但列出工作重點,而且在每週、每月、每年結束後,都有反省錄,這種有重點、有計畫、有檢討的積極工作方法,是他老人家成功的重要元素。

我認為人無完人,每個人都有其缺點,而且職務越高,權力越大,越聽不到忠言逆耳的真心話,因此懂得自我反省格外重要。而蔣公在這方面的自我要求特別高,他在日記中從不掩飾自己的缺點,甚至對自己進行甚為嚴厲的批評。例如他在日記中曾自我檢討「自行應事待人總欠穩緩,而且輕浮急躁,是余一生之大病,今後應以寬溫深重為箴,矢之終身。」另在1951年的日記中說:「近日怒氣衝天,憤激過甚,不惟傷神失態,而且自損威望,應切戒之。」類似這種自我反省,在其日記中經常出現,他雖然不能立即改過,卻大大提高其道德修養,這種自省功夫以及高度的自我要求,讓他成為一位令人尊敬的偉大領袖。

總之,我覺得做完工作不檢討就不會進步,做人不懂反省就不會成長,蔣公時刻檢討,自我反省之精神,已為我們國人樹立最好的典範。

三、行憲後正副總統選戰之爭

1948年國軍在東北與華北兩個主要戰場正在快速惡化中,在此動盪不安的環境中,國民政府做了一個關係國家前途的重大政治決策,決定依據中華民國憲法於當年四月十九日舉行第一屆總統與副總統選舉。依當時的五權憲法架構,總統並無實權,因此蔣公希望推舉具有社會聲望的胡適先生出來選總統,胡也表示同意,蔣公自己願當行政院長來輔佐總統。後因以戴季陶先生為首的國民黨要員,認為國難當頭,唯有蔣公才有能力領導國家度過難關。

為解決此一問題,所以制定「動員戡亂時期臨時條款」,賦予總統特別的權力,並經國民黨中央全會決議推舉蔣公競選總統,蔣公接受後希望孫科參選副總統。因為開放黨員自由參選,因此黨內李宗仁、程潛、于右任等黨員,基於其派系利益,也報名積極參選副總統,經蔣公親自勸退無效。因選舉採取過半數的選票才能當選,蔣公以高達90%的得票率順利當選;而副總統競選,因各不相讓,先後經過三輪激烈的競選,最後由李宗仁當選。此一挫折使國民黨內部愈加分裂,蔣公的威望更遭受嚴重打擊。

總統與副總統當選人,於1948年5月20日就職,中華民國正式結束訓政時期,進入憲政時期。蔣公當選後,在日記中說:「憲政實施以來,制度矛盾,新制度破碎、舊制度崩潰、紀律廢弛、綱常毀滅、人心渙散、精神掃地,此最為今日革命局勢之致命傷。」

以當時的內戰狀況及中國人民有高達95%的文盲,根本沒有具備行憲的條件。因此在大陸只有行憲之名,而無行憲之實。沒想到的是1948年的行憲,反而在台灣得到實現,才有今日自由民主的台灣,算是不幸中的大幸。

四、蔣公為何被迫下野

抗戰勝利後,蔣公以崇高的聲望當選了中華民國行憲後的首任總統,為何上任後僅有八個月即被迫下野,歸納其主要原因:

(一)內戰爆發後蔣公領導的國軍節節敗退,到1949年春東北已淪陷,北平已被團團包圍,整個長江以北地區幾乎全被共軍佔領;而國軍精銳部隊大都被殲滅,整個作戰情勢處於極為不利狀態,在中共幕後操控與煽動下,社會各界要求蔣公辭職的呼聲越來越大,特別是當時擁有最大軍隊實力的桂系白崇禧,以「國共和談」為名連發二份「亥敬、亥全」關鍵電文,強烈暗示蔣公儘快下野,以免妨礙民心期盼的國共和談。

(二)國民黨內的重要幹部及立法委員約二百餘人,共同簽名要求蔣公下野,顯示蔣公已無法掌握大局。

(三)在美國方面,從1948年12月初開始,透過各種管道逼迫蔣公下野,美政府認為只有蔣公下野,才能夠讓國共兩黨回到談判桌上。

基於以上種種原因與情況,蔣公對外公開表示,「若我下野以後,可使國泰民安,哪麼我個人的一切當可以犧牲」,所以蔣公於1949年1月21日毅然決然下野。隨即由李宗仁代行總統職權,並立即下令終止戒嚴令,準備與共產黨進行談判。

1949年4月13至15日,國共雙方代表進行談判,一如預期,國共和談僅為毛澤東的藉口,在談判中,毛堅持必須同意其所提出的八點提議。此次和談等於是對國民黨的招降大會,國民政府完全無法接受,因此談判破裂。更不幸的是代表國民政府談判主談人張治中、邵力子隨即向中共投誠,對國民政府更是極大的諷刺。

國共談判破裂,4月21日中共人民解放軍隨即發起渡江攻擊,僅在半年內就席捲了整個大陸,並於1949年10月1日宣布成立中華人民共和國。

李宗仁代總統眼見大陸即將淪陷,於1949年12月5日,稱病臨危棄職,由港飛美就醫,他既不辭職,亦不表示退位,對其職權也未做任何交待,使中華民國陷入無政府狀態,其所作所為實為中華民國之罪人。

五、大陸淪陷的主因

(一)過度輕敵

抗戰勝利後,國軍除擁有海空軍絕對優勢外,陸軍更擁有四百多萬部隊,而中共僅有百餘萬人,國軍精良的裝備亦優於共軍的小米加步槍。在有形戰力方面,國軍均明顯優於共軍,國民黨高層甚至認為,只要三至六個月即可消滅共軍,這種盲目的自信,完全忽視無形戰力客觀因素及共軍潛在的力量。

因此美國杜魯門總統派來中國協調國共和談的馬歇爾將軍,憑其對國共兩軍的瞭解,以及高度的軍事素養,曾預言中國國民黨以武力剿共必然失敗,這是馬的客觀評論,而事實證明他確有先見之明。換言之國民黨內戰的失敗早有徵兆,而國民政府官員竟毫無自知之明。總結一句話,就是「高估自己、低估敵情、錯估情勢」導致最後的失敗。

(二)情報戰場上失利

情報作戰是一項知彼知己的重要工作,不論平時或戰時,隨時隨地都在進行的工作。情報工作的成效,直接關係到國家的興衰,因此國家領導人必須格外重視,才能夠使情報人員作出無私的奉獻。

在內戰期間傷害我最大的共諜,就是潛伏在國防部的作戰廳長郭汝瑰與參謀次長劉斐,讓中共對我軍的動態與作戰計畫瞭若指掌,使遠在延安的毛澤東能針對我軍的弱點,及時採取最有效的因應措施,實現毛澤東所提出的「傷其十指,不如斷其一指」的作戰指導。不僅如此,在國民黨中央黨部潛伏長達十四年之久的速記員沈安娜,更讓毛澤東能掌握國民政府的重大決策,而整個國軍內部處處都有共諜,使國軍處於極不利的情況中。更不幸的是1946年3月17日發生軍統局實際領導人戴笠墜機身亡事件,對我情報工作造成極大的傷害。

戴笠殉難不久,中共即在延安舉行慶祝大會,周恩來說「戴笠之死,共產黨的革命可以提前十年成功」。蔣公於1950年復行視事後,在台主持戴笠殉職四週年紀念會上,沉痛地說「戴雨農同志不死,我們不會撤退來台灣。」

因此戴笠的死嚴重影響我對共軍動態的掌握,而中共卻對國軍的動態瞭若指掌,使內戰初期居於劣勢的共軍,逐漸由弱勢轉為優勢,最後以比大家預想的時間更早奪取大陸,贏得最後勝利。

(三)未能堅持「先安關內、再圖關外」政策

抗戰勝利後,國府為了殲滅共軍,經綜合研判,蔣公制定「先安關內、再圖關外」的戰略方針,並獲得當時美軍駐華指揮官魏德邁的支持。但之後代表美國政府來華調停特使馬歇爾,以避免中共投入蘇俄陣營為理由,導致蔣公將戰略倒轉為「先圖關外、再安關內」,並將國軍最精銳的七個軍開赴東北戰場。這個受到美國影響的關鍵錯誤戰略及兵力調整,不但未能殲滅共軍,反而使共軍在蘇軍大力協助下,迅速奪取整個東北,同時也造成關內重要戰區兵力嚴重不足,導致國軍持續在各主要戰場上節節失利,最後終於失去整個中國大陸。

蔣公在1951年8月7日日記中記述:「……東北問題一節,極感為何當時不依此原定方針貫徹到底,而後竟為依賴外交,誤信馬歇爾之主張態度,將最精華的部隊開入東北,以致捨本逐末,無法挽救矣。」

此外,蔣公最受詬病的是越級指揮,蔣公身為三軍最高統帥,喜歡越過戰區司令官、集團軍總司令、兵團司令、軍長,甚至直接指揮到第一線師級部隊,連他最信任的陳誠都曾以辭職,來表達對其越級指揮的不滿,因為這會嚴重打亂了指揮系統,也破壞了原訂的作戰計畫,此乃兵家之大忌。政府來台後,蔣公在1950年10月5日日記裡,要求自己要認真學習軍事,以免再犯不該犯的錯誤。

(四)軍中派系林立

抗戰勝利後,國軍實力遠優於共軍,然內部存在各種派系與地方勢力,彼此間又相互傾軋,而蔣公又未能將這些武裝力量整合成一支有效的作戰團隊,因此除了嫡系部隊外,其他部隊大都缺乏剿共堅強的作戰意志,尤其在決勝關鍵時刻,這些雜牌部隊為了保存實力而採取消極作為,甚至有些部隊直接向共軍投降,對國軍造成相當大的傷害。

更讓蔣公痛心的是,國軍大多數被俘的將領,勇於殉節成仁者無幾,完全違背他所要求「不成功,便成仁」的軍人氣節。

蔣公在1949年,年底的日記中有更具體的檢討,將國軍在戰場上的表現做出以下的歸納,認為軍隊為作戰而被消滅者十之二;為投機而投降者十之二;為避戰圖逃而滅亡者十之五,真正來台整訓者不過十之一。蔣公更認為「黨國不滅於共匪,而竟毀滅於吾輩之手」而痛心至極。這一慘痛的教訓,對蔣公在台的整軍經武提供最好的經驗。

(五)經濟改革失敗

蔣公身邊一直沒有傑出而可信的經濟助手,實為蔣公最大的痛苦。蔣公認為經過八年抗戰的摧毀,中國農村凋敝,工業不振,國民就業困難。而由行政院長宋子文主導的幣制改革澈底失敗,導致急速的通貨膨脹,使游資走向投機壟斷,物價飛漲,正常的企業不能生存,中產階級沒落,人民痛苦已達極限。蔣公為挽救經濟崩潰的狂瀾,在1948年特派蔣經國到上海,展開雷厲風行的「打老虎」,以鏟除貪腐與投機行為,僅在三周內就逮捕不法之徒達三千多人,成效顯著。

很不幸的是因查封孔令侃的揚子公司,而遭到蔣夫人的阻止,此一事件經媒體報導,引起社會極大的不滿,導致蔣經國未能繼續執行其打虎任務,更加速經濟的惡化,最後導致政治、軍事與社會的瓦解。

(六)失去人心

國共內戰的本質,就是一場人心向背的戰爭。在內戰期 間,國共雙方確有截然不同的作為。

1945年8月15日日本天皇宣布終戰詔書,蔣公代表政府隨即發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」,這篇被日本人認為「以德報怨」的講稿,關係我全民族的利益。講稿內容完全無視日本侵華長達十四年之久,造成我三千餘萬軍民重大的犧牲,對我國家傷害之大,難以言喻,蔣公竟未要求日本政府道歉及賠償,反而以「不念舊惡,與人為善」的政策回應,這讓我回想起1894年甲午戰爭,滿清政府戰敗後所簽訂的馬關條約,日本除索賠二億三千萬兩的白銀,相當於滿清政府三年財政收入外,同時要求將台灣、澎湖及遼東半島永久割讓給日本,這對中華民族造成嚴重的傷害,讓人痛心不已。然而抗戰勝利後,蔣公卻用「以德報怨」如此寬待日本,雖然立意良善,但引發社會廣大人民強烈不滿。

在軍民關係方面,可說惡劣到了極點,高階將領自大傲慢,生活腐化,國軍官兵每到一地不是擾民,就是欺民,造成軍民嚴重對立,使人民普遍對國軍產生反感。腐敗的政府官員高高在上,作威作福,無視人民的痛苦,因此不論黨政軍都失去人民的支持。

相較之下,中共要求官兵確實執行「三大紀律、八項注意」愛民政策,貫徹不拿人民一針一線以爭取民心,尤其每到一處都要進行「土地改革」,將地主的土地、糧食和財產沒收後,分給廣大的窮人,這些作法透過宣傳,讓人民覺得共軍親民愛民形象遠勝於國軍,在內戰全期,獲得廣大人民的信任與支持,主動為其蒐集情報,並提供龐大的後勤支援。

孟子認為:「得民心者得天下」,反之「失民心者失天下」,國民政府的失敗,其關鍵就是失去了人心。蔣公身為國家領導人,當然要為大陸的淪陷負主要的責任。(未完待續)