天氣愈來愈熱,還不到7月,台灣多個縣市已經出現攝氏36度甚至38度高溫。全球熱浪來襲,台灣位處亞熱帶,夏季天氣尤其炎熱,未來是否可能像加班費一樣發放戶外工作「高溫津貼」,或像颱風假一樣放「高溫假」?相關討論又浮上檯面。

戶外工作者 避無可避

夏季工作的苦,郵差最清楚。有郵務士反映,夏季早上7、8點就開始熱,郵務士通常是早上8、9點出班,平均在外時間約3至4個鐘頭,新手或投遞區域較大較複雜,可能就會再拉長至5、6個鐘頭:「在最熱的時間出勤,是避免不了的。」

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示,目前郵務士每人1年有1000元的「涼水費」,但不是直接給現金或是發到個人戶頭,而是發給單位,由單位統一買飲料。

防暑藥品如綠油精、面速力達姆、薄荷油等,每人有80元額度。

廖迺辰表示,最糟的是前一陣子因中華郵政被批虧損,所以就盡量在各方面縮減開支,比方說1天50人的工作量,就硬是叫3人排休,只由47人出班,這樣每人工作時間又拉長,夏季更是苦不堪言,制服濕了又乾好幾輪。產工一直有針對高溫問題提出訴求,包括:發放「高溫津貼」,且固定每年6到9月發放;「涼水費」額度提高並且撥給個人;最後,別再採取大水庫排班制省人力,該補人就補人。

台灣公部門只有「指引」毫無約束力

不只郵差,包括快遞、建築工人、鐵道巡檢員、交通警察等戶外工作者,都面臨高溫問題。而「高溫津貼」或「高溫假」要制度化,首先必須把高溫視為一種天災;然而到目前為止,台灣跟高溫工作相關的法規只有勞動部職業安全署的「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」,像今年6月25日職安署仍舊拿著這份毫無約束力的「預防指引」發新聞稿,政府部門的責任就算盡到了,而罰則只有勞動檢查--如果有的話--若未過關就罰款3到15萬元。

僅僅是「預防指引」完全不夠,政府必須拿出公權力,否則就是失職。立法院法制局去年9月提出〈高溫假立法可行性研析〉,指出根據聯合國政府間氣候變化專門委員會2022年報告,全球將在近20年內升溫1.5度;台灣夏季不少地區動輒飆破35度,更造成戶外工作者熱危害的風險,因此民眾期盼政府制定「高溫假」。

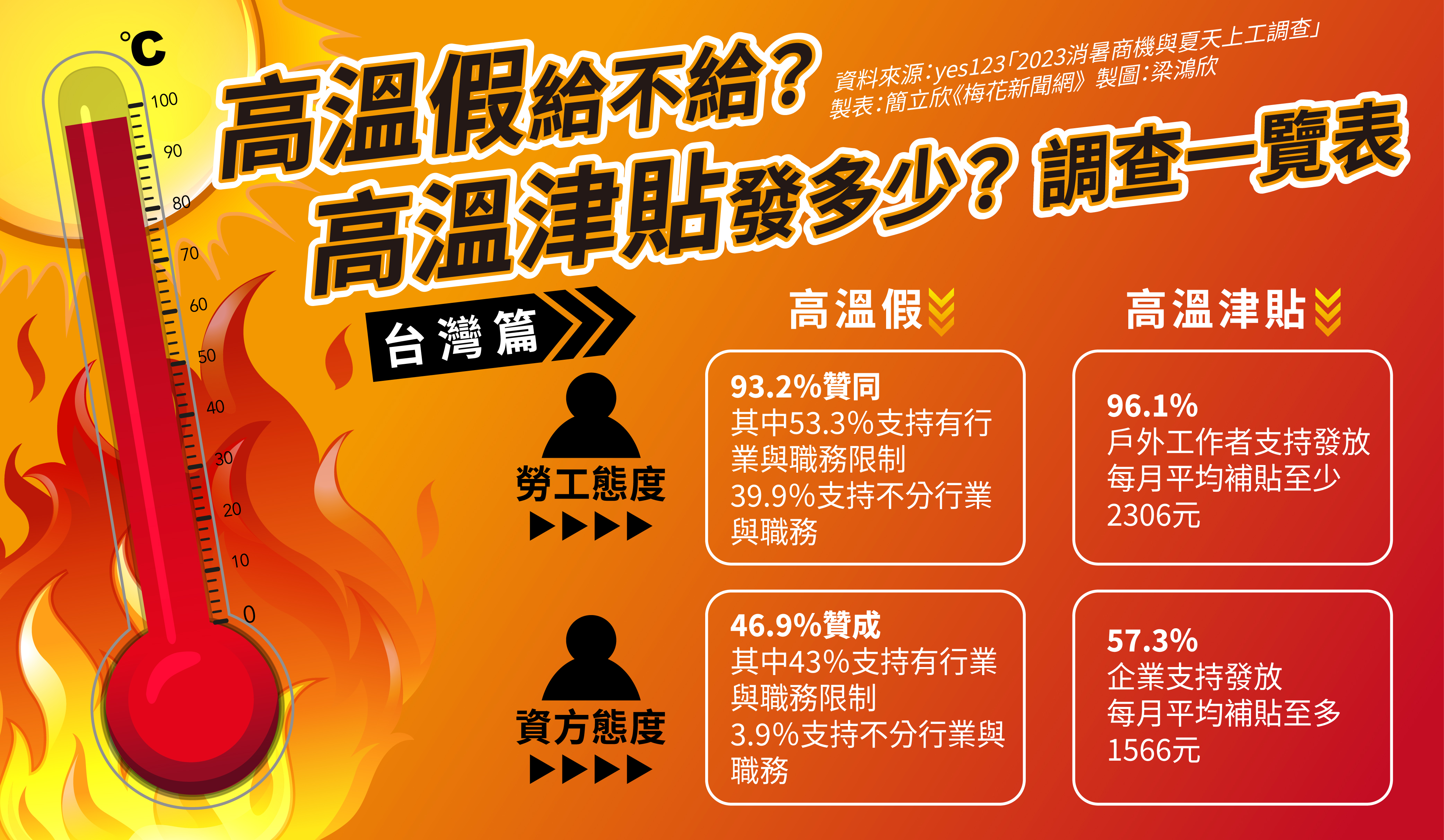

立法院法制局援引去年7月一項調查「消暑商機與夏天上工調查」,93.2%勞工贊同政府規劃「高溫假」,其中53.3%支持「有行業與職務的限制」、39.9%支持「不分行業與職務」;資方有46.9%也贊成高溫假,且43%資方支持「有行業與職務的限制」,3.9%支持「不分行業與職務」。

至於「高溫津貼」給多少,高達96.1%戶外工作者支持每月補貼至少2306元,亦有57.3%企業表態願意提供高溫津貼,不過補助上限平均是1566元。

立法院法制局表示,「高溫假」和「高溫津貼」若要能夠立法,首先要定義何謂「高溫」?是體感溫度還是實際溫度為主?是否要有不同行業別、不同工作內容,或是室內/戶外工作的區分?「高溫假」應該像颱風假那樣強制實施,還是以發放補貼性「高溫津貼」為主?這些都必須審慎、而且要盡快評估。