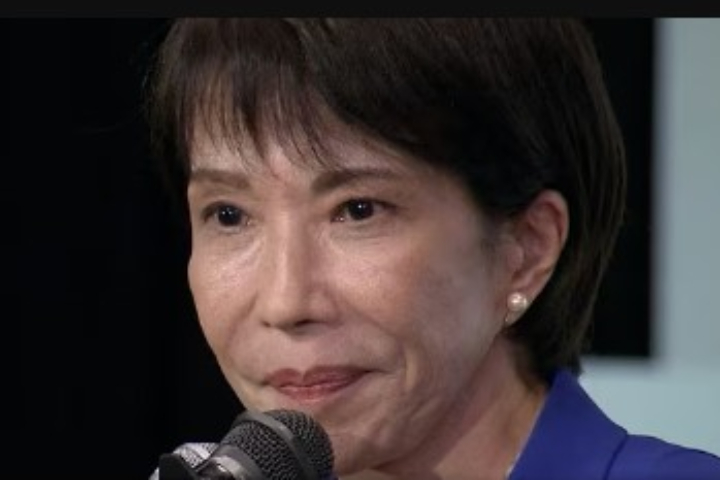

黃征輝/前海軍上校、艦長

根據賴總統雙十國慶演說,政府擬推動一項名為「台灣之盾」的國防投資,計劃透過整合國產與外購裝備,建立一套先進的「全域防空系統」。

總統能提出此構想,值得國人肯定。畢竟,目前台灣的防空體系零散:陸軍有陸基系統(如天弓、愛國者系列等)、海軍有艦載與近防系統(如海劍、標準飛彈等)、空軍有機載攔截與地對空系統(如AIM、天劍等),多數系統各自為政,戰時難以互相通聯。

一、為何需要台灣之盾?

在強調「體系化」作戰的現代戰場,這種分割運作模式顯得落後。戰時不僅無法發揮統合戰力,還可能因資訊不一致,或識別錯誤而造成友軍誤擊。因此,如何把所有短、中、長程飛彈系統整合起來,甚至納入刺針飛彈、三五快砲等多式兵器,讓各作戰單位共享「戰場共同圖像」(Common Operational Picture)、聽從統一指揮,是台灣建軍備戰的當務之急。

二、擊殺鏈的「四到」

要把台灣之盾變成可操作的體系,必須建立並維持完整的「擊殺鏈」,其關鍵可概括為「四到」:

1. 看得到:整合所有偵測系統,諸如預警機、固定/機動雷達、艦載/機載偵測儀,並透過AI或自動化分析做目標比對與歸納,最終建立戰場共同圖像。

2. 管得到:基層單位能把資料送到作戰指揮中心;作戰指揮中心也能把戰場共同圖像與命令下達至基層。簡單說就是雙向通訊,但在戰場複雜且受干擾的電磁環境下,必須確保通訊即時、不阻塞,並具抗干擾能力。

3. 搆得到:發動攻擊的載台,必須根據所配武器的射程,移動或布署到能攻擊敵目標的位置。

4. 打得到:在電子對抗、反制與動態的戰場環境下,載台發射的武器仍能有效命中目標。

三、台灣之盾的挑戰

上述四到在承平時期已不容易達成,戰時若遭到攻擊,導致通聯中斷或偵測系統受損,難度勢必升高。再者,台灣之盾試圖涵蓋全台──試想那龐大的資料量與系統協調挑戰,難度恐如登天。這要投資多少錢?耗費多少時日研發、驗證?台灣具備此技術水平嗎?

民進黨全力抗中,國防自主的欲望十分強烈,執政以來提出多項崇高遠大的建軍計畫。可是,我們有相對的科技水平嗎?台灣有充裕的國防預算嗎?更棘手的是:參與建案與執行的長官,面對鉅額預算的誘惑時,擁有過人一等的德道操守嗎?

希望「台灣之盾」不要成為「海鯤2.0」。

結語

戰場始終是「矛」與「盾」之爭。以現今科技與戰術趨勢,攻勢(矛)佔有優勢;且在可預見的未來,防守(盾)難以扭轉劣勢。換言之,即便「台灣之盾」成功,差別恐只在「輸多、輸少」,而非徹底逆轉作戰態勢。

想要確保和平,智者採「和、戰」兩手,莽夫才一昧對抗。假如拳頭無法比敵人更大、更硬,希望政府在投入巨額經費、建軍備戰的同時,不妨把十指放鬆、張開──將拳頭轉變成手掌,向對岸伸出友誼的手。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※