黃征輝/前海軍上校、艦長

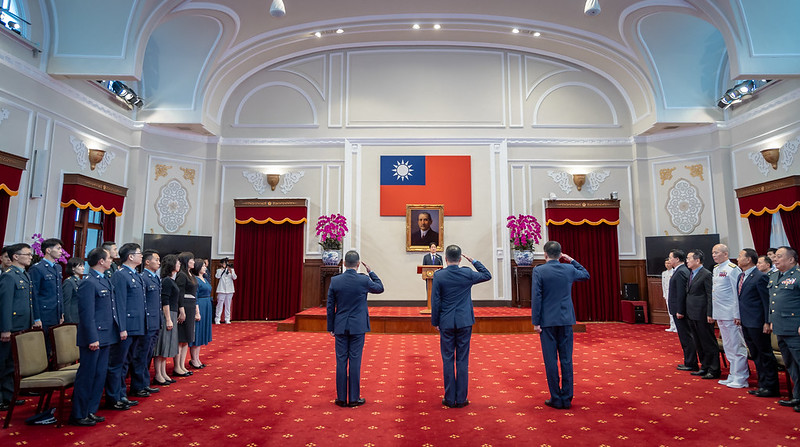

2024年12月3日,韓國總統尹錫悅宣布全國進入緊急戒嚴狀態,此舉震驚國際社會,也讓人不禁深思:若未來有朝一日,總統賴清德違憲宣布獨立,軍人的角色應如何抉擇?是否能抗命,拒絕為台獨而戰?若國防部長遵從總統指示,下令三軍作戰,將領們是否可以據理力爭,甚至拒絕執行作戰命令?

這是關係國家存亡的重要議題,無法僅憑感性或直覺回答。台灣今日身為民主法治國家,每一項判斷皆應回歸法律與憲政精神。

法律與軍人之責

理性地審視,法律的第一要義在於「合法性」。一切命令的正當性必須建立在法律基礎之上,而下令者不得越界違法、侵害他人權益,或是濫用職權。例如:

1. 上將司令無權要求艦長在敦睦遠航時私帶違禁品返國;

2. 師長不得以任何理由騷擾女性下屬;

3. 連長不可以擅自給士兵一個月的榮譽假。

這正是「王子犯法,與庶民同罪」的法治精神。不論身居高位的三軍統帥,抑或最基層的下士班長,任何涉及違法、侵權或濫權的行為,皆不受法律保護。即便軍隊奉行「軍令如山」,軍人以服從為天職,部屬仍有拒絕執行的權利,甚至有義務出面檢舉。

憲法高於一切

所有法律之上,是國家憲法。憲法為所有立法提供基礎與保障,宛如法律體系的基石。《中華民國憲法》具備最高效力,任何法律、命令或政策均不得違背。簡而言之:憲法 > 基本法(如刑法、民法)> 普通法 > 行政法規。

基於此,假如總統做出違憲的決策,或下達違憲的命令,不論部屬階層高低,每個人皆有權拒絕執行。違憲行為在法治中不具正當性,正如英國思想家約翰·洛克(John Locke)所言:「若無法律可遵從,便無自由可言。」因此,假如領導者偏離憲政正道,軍人應回歸憲法精神,捍衛國家根本價值。

修憲的必要與退場選擇

如果台獨務實工作者賴清德總統,決意推動台灣走向獨立之路,憲法的修訂便成為第一步。歷史告訴我們,任何領導人若企圖以違憲手段實現目標,最終只會招致國家分裂與災難。一旦修憲成功,支持統一,反對台獨的官兵應尊重憲政精神,選擇以退伍方式表明立場,而非留在軍中進一步激化內部分歧。

以史為鑒

歷史上,領袖錯誤的決策往往導致國家走向毀滅。例如:

1. 法國國王路易十六不顧貴族與民眾的反對,執意維護舊制度,最終被送上斷頭台。

2. 德國威廉二世在一戰前盲目擴張軍備,結果讓德國陷入戰敗與崩潰的深淵。

反觀偉大的領袖,他們懂得以大局為重,謹慎選擇戰略目標。例如,二戰期間的英國首相溫斯頓 邱吉爾(Winston Churchill),展現了卓越的遠見與堅定的領導力,成功帶領英國度過最黑暗的時刻,並靈活結盟美國與蘇聯,最終促成反法西斯聯盟的勝利。

國家領導人的責任,在於選擇可實現的長期戰略,而非憑一己執念孤注一擲。台灣的未來不應成為歷史的又一個反面教材,領袖與軍人皆應以憲法為依歸,理性權衡國家利益,避免因一時的衝動而葬送整個民族的希望。

結論

在民主法治的框架下,軍人既是服從者,也是國家憲政秩序的守護者。無論面對多麼艱難的決策,軍人應始終以服從法律與憲法為最高指引,捍衛民主國家的核心價值。正如美國總統約翰 甘迺迪(John F. Kennedy)所言:「服從不是放棄自由,而是自由的真正保障。」

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※