黃征輝/前海軍上校、艦長

年假前觀看《下班瀚你聊》節目,明居正老師侃侃而談,分析川普2.0的局勢,並研判台灣不可能成為棄子。由於此觀點與我的認知不同,我特意仔細聆聽明老師的論述,他的主要論點可歸納為以下四點:

一、全球航運有48%經過台灣海峽;

二、美國90%的高階晶片向台灣購買;

三、台灣對美國的戰略價值遠高於烏克蘭;

四、若北京順利統一,將向世界傳達修昔底德陷阱之爭,美國徹底失敗的訊息。

關於統獨問題,台灣民眾立場分歧,雙方難有共識。本來我無意反駁,但截至1月31日,該節目點閱數已突破120萬,影響力不容小覷。為避免明老師的觀點在缺乏完整法律與國際現實考量的情況下誤導國人,因此撰寫本文釐清。

一、全球航運有48%經過台灣海峽

明老師認為,若北京統一台灣,台灣海峽將成為中國的「內海」,進而影響國際航運自由,甚至對全球經濟產生重大衝擊。美、日、韓等國顯然不可能坐視。

然而,這一說法是否符合國際法?從《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)與國際習慣法的角度來看,此主張在法律與實務層面上存在諸多障礙,並非中國能夠單方面決定。

1. 海域劃分

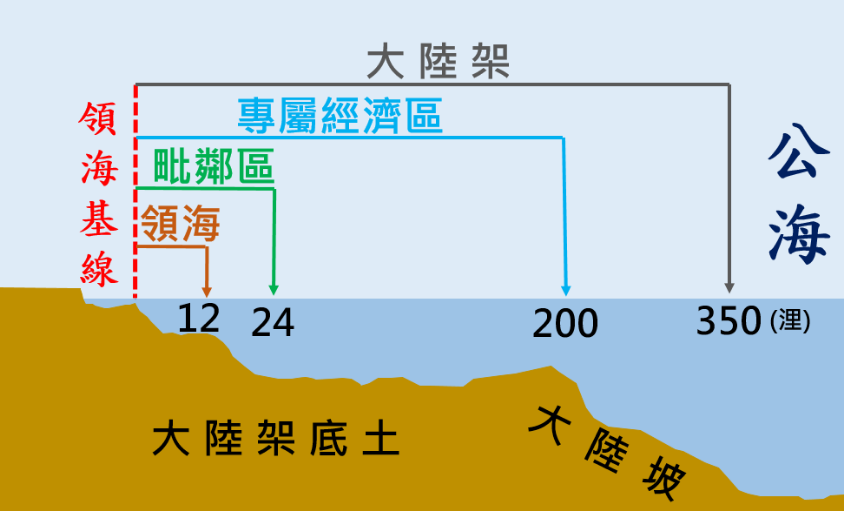

根據《聯合國海洋法公約》,國家的海洋權利主要依據「領海基線」(Baseline)確定,並從該基線向外劃分不同類型的海域:

(1)領海(Territorial Sea):基線外12浬內,沿海國擁有完全主權,但外國船隻享有無害通行權,即在不危害沿海國安全的前提下,可自由通行。

(2)毗連區(Contiguous Zone):12至24浬範圍內,沿海國可對海關、移民、環保、稅收等事務行使執法權,但不得影響無害通行權。

(3)專屬經濟區(Exclusive Economic Zone, EEZ):自基線起算200浬內,沿海國擁有自然資源(如漁業、能源開發)的專屬開發權,但無權禁止他國船舶航行或進行軍事活動。

(4)大陸架(Continental Shelf):如海床地形符合條件,大陸架可延伸至350浬或600米等深線,沿海國擁有海床與底土的礦產、石油、天然氣等資源開發權,但無權管轄上層水域或限制他國航行。

(4)公海(High Seas):超出專屬經濟區或大陸架的海域,屬於全球共有,所有國家皆享有航行、飛越、捕魚、科學研究等自由權利。

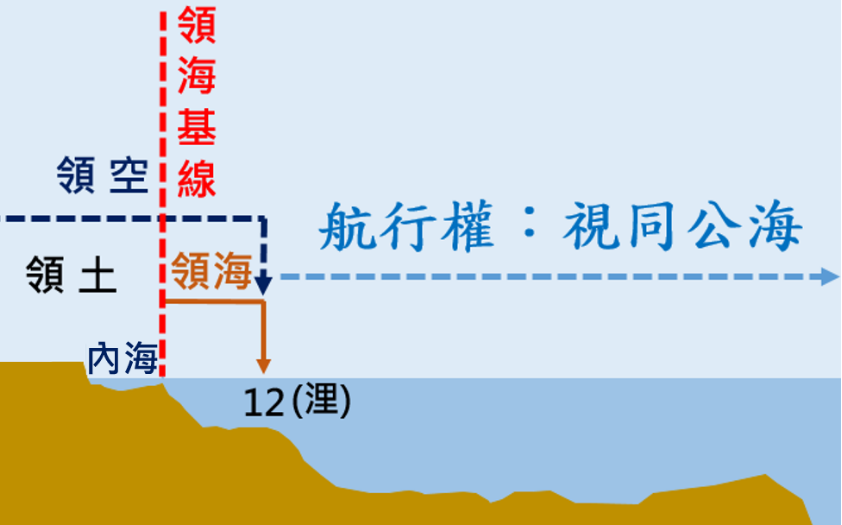

圖二簡要呈現「航行權」的劃分:領海的「起算點」通常是「低潮線」(即海水在低潮時露出的陸地邊界)。當海水漲潮時,部分海域可能會被海水覆蓋,使得基線與陸地之間形成「內海」。

針對國際法,沿海國對「內海」與「領海」擁有完全管轄權,包括禁止或限制外國船隻進入。然而,一旦超出12浬領海範圍,該海域將適用國際法規定,航行權力與公海相同,即外國船隻享有航行自由,沿海國無權干涉。

倘若台灣海峽成為中國內海,外國商船的確無法自由穿越。可是,統一後台灣海峽會成為中國的內海嗎?

2. 如何設定領海基線?

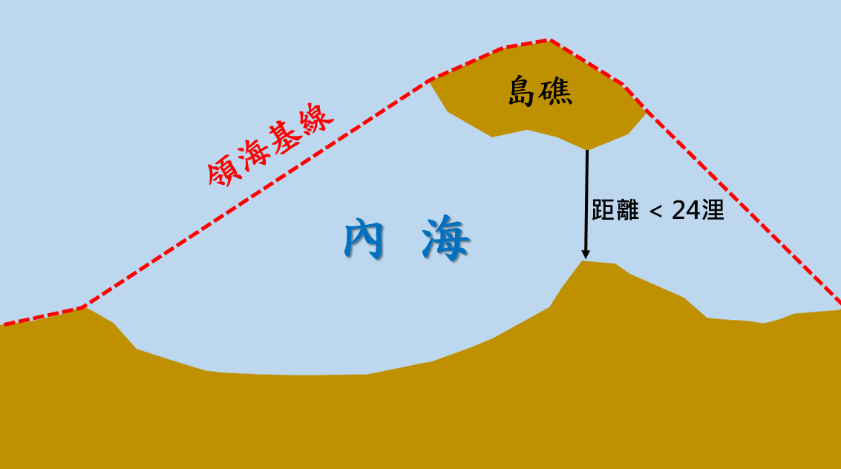

(1)島礁(請參考圖三)

若島礁與主權領土的距離小於24浬(即雙方領海各12浬的總和),則可將該島礁納入領海基線範圍。反之,若距離超過24浬,則必須分別繪製領海基線,即島礁擁有獨立的領海基線,而主權領土則維持自身的領海基線。

(2)彎曲海岸(請參考圖四)

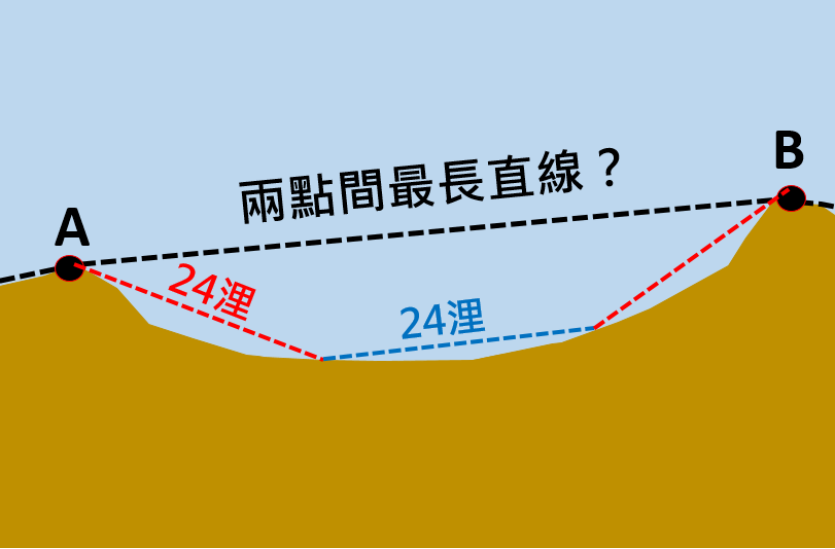

彎曲海岸的兩端是否能以「一直線」作為領海基線,取決於兩點之間的距離。例如圖四,若 A、B 兩點以黑線相連作為領海基線,由於距離過長且涵蓋範圍太廣,可能引發國際抗議。

較為合理的做法是遵循國際慣例,即領海基線的「單段直線」長度不得超過24浬(相當於兩個領海各12浬的總和)。因此,領海基線應「分段繪製」的方式,確保其符合《聯合國海洋法公約》的規範,避免過度擴張領海範圍,進而影響國際航運自由。

(3)領海基線的劃定流程

前述「24浬」限制雖為國際慣例,但在地形複雜的情況下,可能會有所調整。再從各國繪製領海基線的實例來看,通常會遵循「能往外推,就盡量往外推」的原則,以最大化領海範圍。然而,領海基線的劃定並非主權國可單方面決定,而須遵循國際程序,主要流程如下:

A、國內研議:相關部門(如海事、國防、外交單位)研商並擬定基線方案。

B、對外公布:正式公布各「轉折點」的經緯度,以確保透明度。

C、提交聯合國:向聯合國提交相關數據,備案並納入《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)框架內。

D、國際審議:若他國對基線劃定有異議,可向國際法院或UNCLOS爭端解決機制提出抗議或申訴,經由國際仲裁決定其合法性。

3. 台灣海峽不可能成為中國內海

台灣海峽平均寬度約180公里,最窄處位於福建平潭島與桃園白沙岬之間,兩地相距約130公里。即使兩岸統一,由於台灣本島與中國大陸之間的距離過遠,兩地仍須分別繪製各自的領海基線。

根據《聯合國海洋法公約》(UNCLOS),沿岸國的領海範圍僅為12浬(約22.2公里)。即使兩岸的領海範圍相加,台灣海峽仍有約85.36公里的國際水域,依國際法規範,此區域的航行權等同公海,各國船舶可自由通行。

因此,即使中國統一台灣,台灣海峽仍不符合「內海」的法律條件,各國商船依舊能自由航行,全球航運不會因此受到影響。

4. 中國能強行將台灣海峽劃為內海?

在國際政治中,強權國家確實可能無視國際法,試圖以實力主導局勢。例如,川普政府考慮收購格陵蘭,或是重新談判巴拿馬運河的使用權。然而,即便中國試圖單方面宣稱台灣海峽為「內海」,仍須面對以下現實問題:

(1)國際形象與外交反制:若中國強行將台灣海峽劃定為內海,將嚴重損害其國際形象,甚至被視為「流氓國家」。此舉違反國際法,勢必引發美國、歐盟、日本等國的外交與經濟反制。

(2)軍事控制力已足夠:即使中國不在乎國際社會的觀感,在兩岸未統一的情況下,以解放軍目前在西太平洋的軍事實力,已能有效控制台灣海峽。因而,若中國欲強行將台灣海峽劃為內海,統一與否並非關鍵問題。

(3)商船可繞行台灣東部:即便中國封鎖台灣海峽,商船仍可選擇繞行台灣東部海域。新增航程並不顯著,對運輸成本影響有限,難以構成實質性威脅。

(4)封鎖台灣海峽對中國本身的利益:限制國際商船通行台灣海峽對中國有何實際利益?中國是否可能要求過境費?如果實施,將面臨國際訴訟與航運業者的抗議,甚至加速各國尋找替代航線,減少對中國港口的依賴,進而影響自身航運與「一帶一路」戰略布局。

綜合上述分析,讀者應能理解,以「全球航運48%經過台灣海峽」作為台灣戰略地位的重要證據,並據此推論川普不可能將台灣視為棄子,這一論點在國際法層面缺乏依據,也無法成為決策的關鍵因素。(未完待續)

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※