正當以色列對外面臨多線戰爭之際,國內也醞釀一場政治對決。以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)上周史無前例開除國家安全局局長巴爾(Ronen Bar),理由是他未能阻止2023年10月7日哈瑪斯的襲擊。同時也啟動對檢察總長巴哈拉夫-米亞拉(Gali Baharav-Miara)的不信任動議,指控她阻礙政府施政。這場政治對決恐將在納坦雅胡與司法體系之間全面爆發,進而加深國內裂痕。專家指出,若政府持續推動撤換司法與安全高層的計劃,以色列恐將陷入憲政危機。

美聯社報導,巴爾遭解職前,國安局正在針對「卡達參與以色列核心決策」的指控,對總理辦公室進行調查。而納坦雅胡本人也正因貪腐案接受審判。

納坦雅胡政府自2023年初啟動司法制度改革,引發大規模抗議。反對者認為,改革將破壞以色列原本脆弱的權力制衡,賦予總理過多權力。政府則辯稱,司法體系干預過度,阻礙立法進程。反對者也批評納坦雅胡一邊面對貪腐指控、一邊推動改革,認為獨立司法是防止威權統治的必要保障。

2023年10月7日哈瑪斯襲擊事件爆發後,改革計劃一度擱置,但這場危機反而引發新一輪爭論:誰該為以色列遭史上最致命的襲擊負責。納坦雅胡迴避承擔責任,轉而將矛頭指向軍方與國安局領導人。他長期指控所謂的「深層政府」(deep state)企圖推翻其政權。

納坦雅胡上周突然宣布開除巴爾一事,引發激烈的示威抗議。批評者指出,這項決定削弱國家安全機構的獨立性,疑似是為懲罰巴爾對總理辦公室的調查,甚至可能是為阻止調查進行。

納坦雅胡此舉也為極右派政治人物本-格維爾(Itamar Ben-Gvir)重返內閣鋪路。他曾因抗議臨時停火辭職,如今則在加薩重啟戰事幾小時後回歸政府,有助於鞏固納坦雅胡在即將到來的預算表決中的地位。

巴爾本人表示,他原本就計劃在適當時機卸任,並會在完成對卡達疑似介入以色列決策的調查後離職。卡達與哈瑪斯關係密切。據稱,調查重點之一是卡達是否聘請與納坦雅胡關係密切的顧問,試圖影響以國決策。納坦雅胡則暗示,這項調查是巴爾與總檢察長串通、意圖阻止開除國安高層的手段,但並無確切證據。以色列政府已正式表決啟動對總檢察長巴哈拉夫-米亞拉的不信任動議,預計需數周才能完成。

以色列沒有正式憲法,僅有一院制國會,且目前由納坦雅胡執政聯盟控制,因此最高法院長期以來扮演制衡政府的重要角色。針對開除巴爾一事,已有民眾向法院提出上訴。最高法院已發布臨時禁令,凍結該決定,並預計未來幾周內裁定此舉是否合法,以及納坦雅胡是否因卡達調查而涉及利益衝突。

至於檢察總長案,目前僅通過象徵性決議,啟動解除檢察總長職務的程序,下一步將由一個親納坦雅胡的委員會處理,一旦委員會建議解職,預料也將面臨最高法院挑戰。法院將再次裁定納坦雅胡是否因本身為被告而無權解職檢察總長。目前尚不清楚以色列政府是否願意接受若法院裁決不利於己的結果。

耶路撒冷智庫以色列民主研究所(Israel Democracy Institute)資深研究員富克斯(Amir Fuchs)表示:「最危險的情況是他們拒絕遵守裁決。」屆時將出現法院與政府「誰才有最終權威」的憲政衝突,可能導致嚴重混亂。

隨著解職程序啟動,國內對內戰的擔憂升高。88歲的以色列重量級法學學者巴拉克(Aharon Barak)日前接受多家媒體訪問,公開表示擔心國內爆發內戰。他也聯合近20名前最高法院大法官簽署公開信,指稱解僱檢察總長威脅法治基礎。

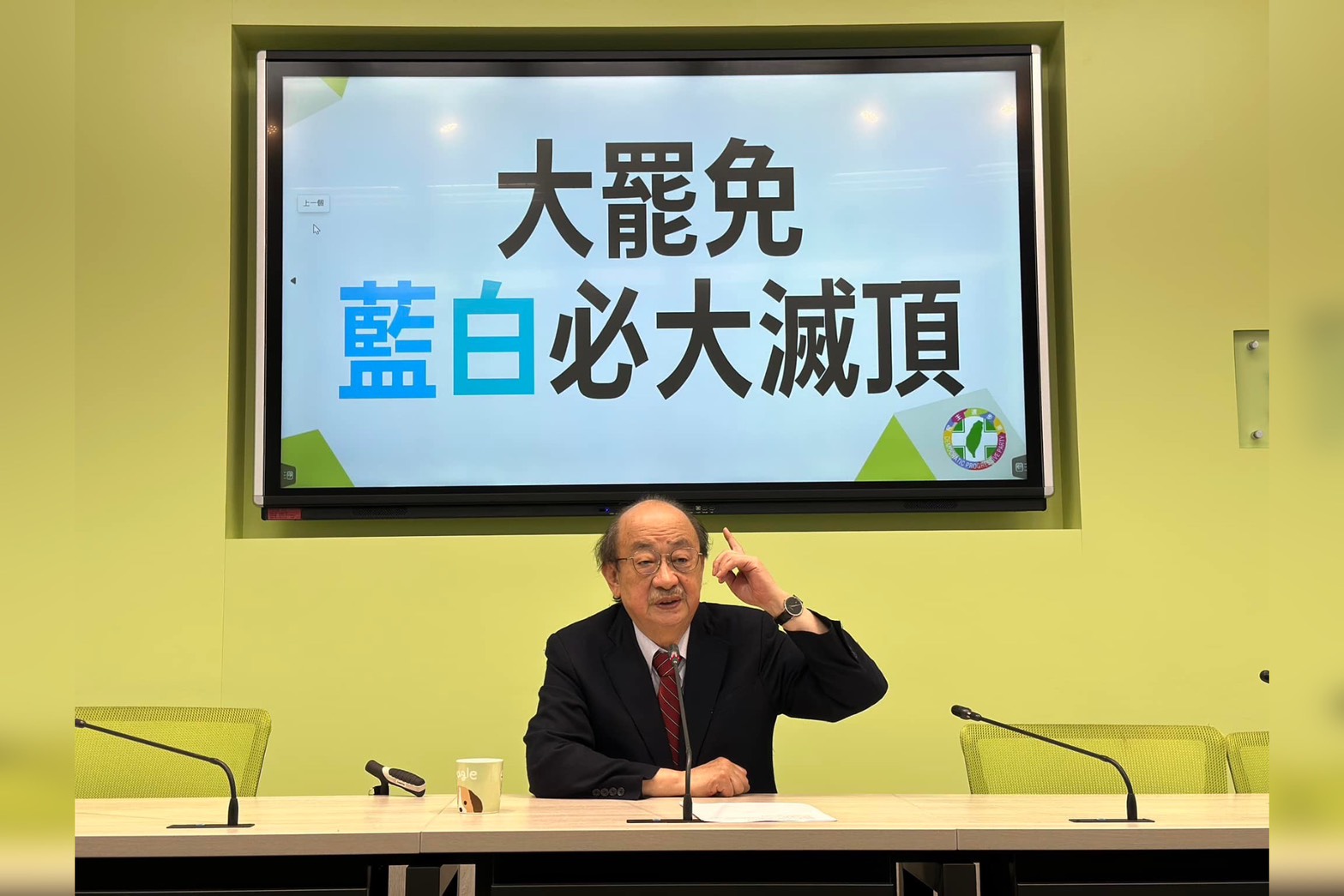

反對黨領袖拉皮德(Yair Lapid)呼籲一旦政府不服從法院裁決,應發動納稅人抗命運動。全國最大勞工聯盟領袖也表示,無視法院裁決是「紅線」,不排除發動全國大罷工回應。

這些警告讓人聯想到2023年司法改革初啟動時的社會動盪,當時數萬人持續走上街頭抗議。軍方後備役人員甚至威脅若改革推動就拒絕報到。以色列雖強制猶太青年18歲服役,但實際戰時高度依賴年長後備役部隊。有分析認為,這種內部動盪正是哈瑪斯當時選擇發動襲擊的背景因素之一,如今的危機或許只是未來更劇烈動盪的前兆。

以色列《新消息報》(Yediot Ahronot)專欄作家艾亞勒(Nadav Eyal)撰文警告:「違抗法院裁決本身就是違法行為,後果可能是全面的公民抗命,而這樣的局面將是政府無法承受的。」