蔡鎤銘(淡江大學財務金融學系兼任教授)

美國總統川普(Donald Trump)於2025年4月2日宣布「解放日」(Liberation Day)對等關稅政策,掀起全球經濟風暴。對中國大陸商品徵收54%關稅,對台灣課以32%,連日本(24%)、南韓(25%)與歐盟(20%)等盟友也難倖免。這項政策不僅旨在縮減貿易逆差,更要重振美國製造業並為地緣衝突鋪路。其影響從經濟層面擴及供應鏈重組、通膨壓力與台灣產業危機。本文將剖析這場關稅風暴,並探討台灣的應對之道。

關稅戰的戰略核心:對等與再工業化

川普的關稅政策融合對等貿易、招商引資與美國再工業化的多重目標。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)公開強調「對等貿易」的核心概念,批評歐盟對美國雞肉、龍蝦與牛肉設限,認為這是不公平待遇。他指出,高關稅旨在迫使他國開放市場,並作為談判籌碼。《天下雜誌》報導,盧特尼克透露沙烏地阿拉伯、蘋果公司與現代汽車等已承諾超過4兆美元的投資,顯示關稅壓力正吸引外資回流美國,初步驗證策略成效。

然而,這種策略伴隨顯著代價。GZERO Media分析指出,美國平均關稅水平可能升至1940年代以來的高點,短期內經濟產出恐減少1.5%,通膨上升1.5個百分點。盧特尼克坦言,即使可能引發經濟衰退,這種「陣痛」也被視為重建美國產業的必要犧牲。從地緣政治角度看,美國對東南亞國家的高稅率尤為引人注目,例如越南(46%)、泰國(36%)與印尼(32%),顯示其意在圍堵中國大陸供應鏈。根據亞洲開發銀行2022年數據,越南電子產品出口價值中有80%來自中國大陸進口零件,美國對此「洗產地」行為高度警惕,試圖切斷中國大陸製造業外移的路徑。

台灣的意外重擊:32%關稅的產業危機

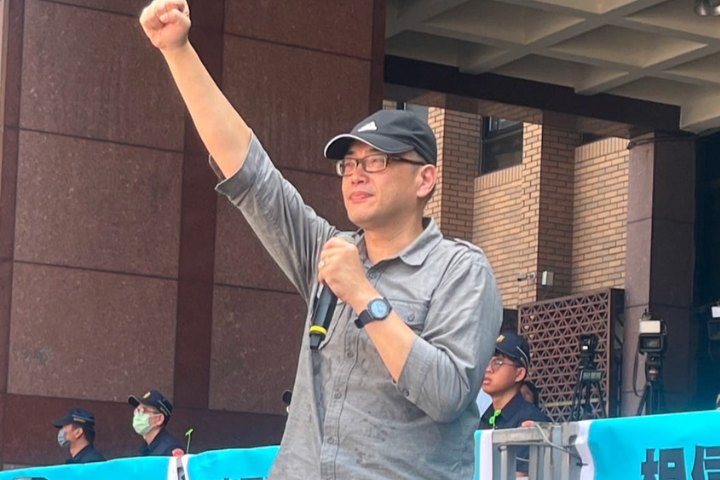

對台灣而言,32%的關稅稅率無疑是一記重拳。行政院長卓榮泰於4月4日記者會中表示,這將對電子資訊、鋼鐵、機械與汽車零組件等產業造成顯著衝擊,農業領域的蝴蝶蘭、茶葉、毛豆與吳郭魚也難以倖免。《聯合新聞網》報導,根據經濟部統計,2024年台灣對美出口總額達1,163億美元,其中資通訊產品與積體電路占69.3%。若全面課徵32%關稅,台灣每年可能增加約371億美元(約1.23兆台幣)的關稅負擔,對出口導向的經濟構成嚴峻挑戰。

更令人意外的是,即便台積電已承諾對美國高達1,600億美元的投資,台灣仍未獲得任何關稅優惠。《天下雜誌》引述研華共同創辦人何春盛的觀點:「政府似乎未接觸到川普核心團隊,與美國的溝通管道可能不如以往暢通。」這不僅凸顯經濟損失,更暴露台灣在外交上的脆弱性。為因應衝擊,行政院推出880億元協助方案,涵蓋九大面向與20項措施,試圖減輕產業壓力,但其長期成效仍待觀察。川普在宣布關稅時留下談判餘地,表示政策將持續至「貿易逆差與不互惠待遇的威脅解決為止」,意味著台灣若能在短短一周內展開有效談判,或許仍有機會爭取減免。

全球供應鏈的震盪與報復連鎖

川普關稅政策的施行已引發全球供應鏈的劇烈震盪。《天下雜誌》指出,中國大陸企業近年加速將製造基地移往東南亞,2023年對東協的製造業投資達240億美元,較前一年激增十倍。然而,美國對東南亞國家的高稅率顯示其決心阻斷這一趨勢,迫使企業重新評估全球布局。這種壓力不僅影響中國大陸,也波及仰賴東南亞供應鏈的台灣企業。

各國的反制措施迅速展開。TVBS新聞網報導,中國大陸於4月4日宣布,自4月10日起對美國進口商品加徵34%關稅,並對稀土實施出口管制,將16家美國實體列入出口管控名單,稱此舉兼顧經濟報復與國家安全。GZERO Media提到,墨西哥計畫針對美國共和黨州份的農產品實施報復性關稅,試圖施加政治壓力;歐盟則表示將採取「適度反制」,但優先尋求談判解決。GZERO Media專家南希・魏(Nancy Wei)警告,企業正瘋狂囤積庫存以應對價格波動,但需求疲軟與成本上升將使經濟環境更艱難,對台灣而言,訂單可能流向具備赴美設廠能力的競爭對手,進一步壓縮生存空間。

戰備經濟的隱秘布局

川普關稅背後隱藏更深層的戰備經濟意圖。《天下雜誌》引述環球水泥營運長侯智元的分析,美國自加入WTO後製造能力嚴重外移,2023年中國大陸商船總噸位占全球50%以上,而美國僅0.1%,軍艦製造能力更相差232倍。川普對鋼鐵、鋁與汽車零組件加徵25%關稅,顯示其意圖強化戰略物資的自主性,為潛在衝突做準備。

半導體產業同樣是焦點。美國目前僅占全球晶片產能12%,遠低於台灣與南韓。疫情期間,銅、藥品與半導體的短缺暴露美國供應鏈的脆弱性,促使川普政府將經濟安全與國家安全緊密綁定。《天下雜誌》援引香港大學教授陳志武的觀察,中國大陸近年軍工指數上漲41%,顯示全球戰備經濟趨勢正在升溫。對台灣而言,這既是挑戰也是機遇。若能積極參與美國的產業重建,台灣或許能在關稅壓力下找到新的定位,但這需要更全面的戰略思維,而非僅停留於經濟層面的應對。

台灣的戰略轉向需求

面對川普關稅的全面衝擊,台灣應重新審視其供應鏈與外交策略的矛盾。長期以來,台灣推行「非紅供應鏈」政策,試圖與中國大陸脫鉤,但這忽略了全球供應鏈的緊密連結性。此次美國對東南亞的高稅率顯示,單純依賴某一方的供應鏈已不足以應對當前變局。若執著於意識形態導向的「去中化」,台灣恐難在這場貿易戰中找到立足點,甚至淪為地緣博弈的被動棋子。

與其固守單邊依賴,台灣應轉向多邊外交與多邊貿易的發展。透過與日本、南韓、東協國家乃至歐盟建立更緊密的經貿聯盟,分散對美國市場的過度依賴,同時提升全球供應鏈中的韌性。例如,與日本和南韓在半導體領域深化合作,或與東協國家共建替代供應鏈,都是可行方向。這種轉向不僅能緩解關稅帶來的經濟壓力,更可為台灣在未來的地緣政治博弈中爭取更大話語權。時間緊迫,政府需立即採取行動,以免在全球洗牌中失去主動權。

台灣的抉擇時刻

川普關稅風暴衝擊全球,從貿易平衡到戰備布局,對台灣的32%關稅是經濟與外交警訊。880億元協助方案僅為短期解方,長期出路在於談判、轉型與放棄「非紅供應鏈」矛盾,轉向多邊發展。台灣企業需審慎評估赴美設廠,政府則需強化與美國溝通,並在供應鏈變局中尋找定位。川普的「解放日」是美國再起,對台灣則是生存試煉,考驗經濟韌性與戰略智慧。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※