陳啟清/開南大學公共管理碩士在職專班副教授兼執行長

美國總統川普在4月2日宣布了「對等關稅」政策,針對與美國有貿易逆差的所有國家課徵。其中包括先前對中國商品徵收額外20%關稅,以及進口汽車和零件徵收25%關稅,再加徵34%。此外,對委內瑞拉石油和天然氣進口產品加徵25%關稅。之後,由於中國採報復性關稅,以致對中國商品的關稅總稅率已累計至145%。此外,價值低於800美元的小額進口包裹徵收三倍關稅,稅率提高至90%。至於其他國家如越南、柬埔寨和寮國的輸美商品,也面臨高達46%至49%關稅。

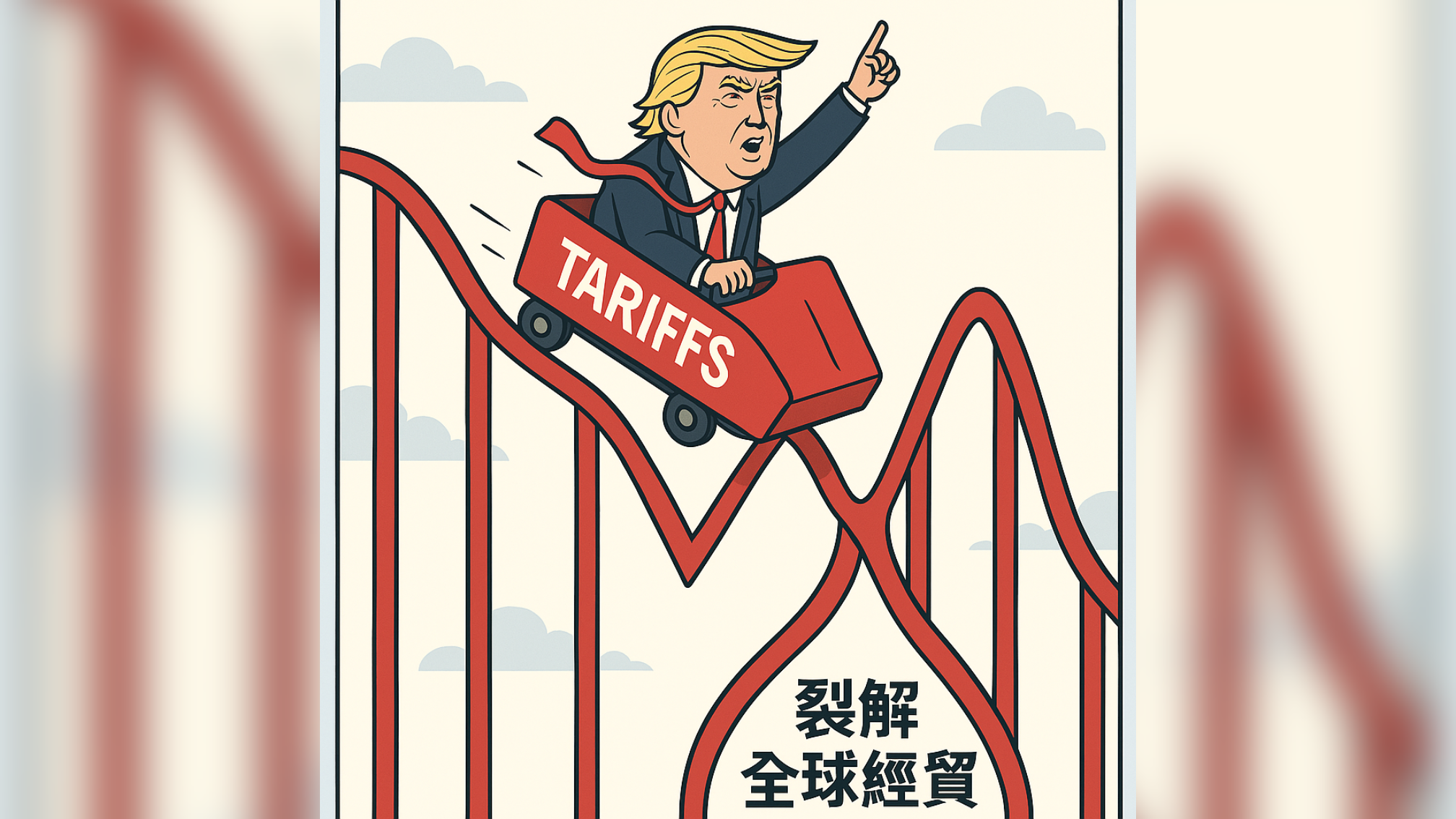

川普關稅政策朝令夕改 各國如坐雲霄飛車

但是,川普突然又於4月9日宣布,授權90天的暫停關稅政策,聲稱將對不少國家對等關稅降至10%,立即一改多日來美股連續下跌而暴漲,全球股市也如坐雲霄飛車般先跌後漲做出劇烈反應。根據美國《國會山報》報導,美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)在出席眾議院聽證會上正為川普關稅辯護,猶不知此時川普已表示推遲對等關稅;當時還被民主黨籍眾議員霍斯福德(Steven

川普對美國與其他國家的貿易巨額赤字,非常憤怒。因此他以關稅政策,迫使這些國家前來談判,以減少貿易赤字。藉由貿易談判獲得各國更佳市場准入條件,促進美國商品的出口。尤其是面對過去全球化自由貿易的競爭壓力,川普認為需要改變,各國必須以美國利益為優先,來和美國做生意。

川普利用關稅作為籌碼,把關稅視為一種戰略工具。川普的關稅政策旨在通過關稅提高外國商品成本,保護美國製造業,促使某些行業(如鋼鐵和鋁)增長,帶動就業機會。通過徵收關稅以施壓其他國家,前來進行貿易談判,要求各國做出讓步,達成更有利於美國的貿易協議和經濟利益。川普的「貿易公平」是企圖主導新貿易協議的形成,改變全球貿易格局。

川普關稅政策的風險甚高

川普關稅政策具有一定的顯著風險。首先,全球經濟不確定性陡然升高。這種不穩定性,不僅增加貿易壁壘,限制了全球市場的自由流通,使得全球市場面臨更大波動;企業因為增加關稅經營成本上揚,從而影響市場競爭力,必須重新配置供應鏈;企業也可能因為不確定性,而推遲或取消投資計劃,對美國市場的信心下降,而撤資轉向其他更穩定的市場;國際上也易與他國產生貿易摩擦,其中部分國家若採報復性關稅,會導致貿易戰,對全球整體經濟造成負面影響。此外,關稅收入可能增加美國政府的財政收入,但長期看來,貿易戰可能導致經濟放緩,所造成的長期結構性赤字反加重國債負擔,影響稅收的財政健全;至於財政支出壓力,若經濟成長因貿易緊張而放緩,政府可能需要增加支出,以支持受影響行業和地區,反而進一步加大財政壓力。這種不穩定的貿易政策不僅影響全球市場的信心,更削弱國際經貿合作網絡,侵蝕全球治理和多邊貿易體系的運作。

其次,衍生的國內外政治成本難以管控。川普高舉「對等關稅」的政策目標,可能短期內可以贏得部分美國國內選民支持,特別是製造業和農業地區選民;但是,由於極可能導致商品價格上升,增加消費者生活成本,長期下來極易形成通貨膨脹,反而降低選民支持;對農業依賴較大地區,關稅政策可能導致農產品出口受損,影響農民收入而使農業選民反彈。共和黨內部對貿易政策看法也可能出現分歧,影響黨內團結和未來選舉策略,從而產生黨內分歧與政策爭議;在野的民主黨就不斷質疑,貿易緊張可能導致失業率上升,尤其是在依賴出口的行業,是否有效針對政策後果進行負責任的評估,並質疑政府是否充分考慮這些影響。

新一輪美國貿易政策,在川普以全球霸主、權術談判的姿態中,多數國家只能低頭,不得不從。至於朝令夕改、摸石過河的關稅政策,在全球經濟動盪起伏的過程中,早已降低其他國家對美國的國際信任。1990年代冷戰結束以來,美國所樹立與標榜全球政經秩序維護者的角色,因為這種單邊主義的做法而傾斜,從而影響其國際形象,一定程度地損害美國與傳統盟友關係。美國在國際舞台上的全球領導地位,正逐漸從全球政經霸權宰制者的定位,進行位移!