童振源/駐新加坡代表

隨著美中貿易衝突持續升溫,全球貿易前景雖然籠罩不確定性,卻同時隱含潛在的機遇。根據世界貿易組織(WTO)截至2025年4月14日的最新估算,在美國暫緩「互惠關稅」等政策背景下,2025年全球商品貿易量預計將小幅下滑0.2%,較未受政策干擾時的預測值低近三個百分點。值得注意的是,這場關稅爭端對各國衝擊不一,部分國家甚至可能因「貿易轉向」效應而受惠。

美國於4月2日宣布對所有進口商品普遍徵收10%基準關稅,並對約60個貿易夥伴課徵高額「互惠關稅」。儘管該措施已暫緩90天,以爭取談判空間,但美中雙方的關稅報復迅速升高:美國對中國部分商品課徵最高達245%的關稅,中國則對美國商品課徵最高達125%的報復性關稅。

WTO指出,根據全球貿易模型的量化分析,美國基準關稅與美中貿易戰將使今年全球商品貿易量較無關稅戰情境減少2.9%。若「互惠關稅」實際實施,貿易成長將進一步減少0.6個百分點;若貿易政策的不確定性擴及其他市場,則可能再減少0.8個百分點。整體而言,2025年全球商品貿易量在最壞情境下,可能較無衝突情境減少多達4.3%。

從貿易理論來看,當美國提高特定國家產品的關稅,將使該產品在美國市場價格上升、競爭力下降。然而,美國國內未必能立即取代這些產品的供應,可能因生產成本高或缺乏產能,轉而從第三國進口,產生「貿易轉向」效應。長期而言,若特定產業具備發展潛力,可能吸引資本與勞動力投入,逐步發展出美國本土的供應能力。

短期內,關稅政策對北美地區貿易影響尤為明顯。WTO預估,今年北美洲進口將減少9.6%,出口則下降12.6%。進口萎縮主要因為關稅提高導致進口商品價格上揚,壓抑消費需求,同時部分商品改由美國本地廠商供應。出口下滑則源於國內生產要素轉向進口替代部門,使出口產業資源減少,且原物料與中間財(如半導體)進口成本上升,抬高出口產品價格、削弱競爭力。此外,中國的報復性關稅也進一步抑制美國出口動能。

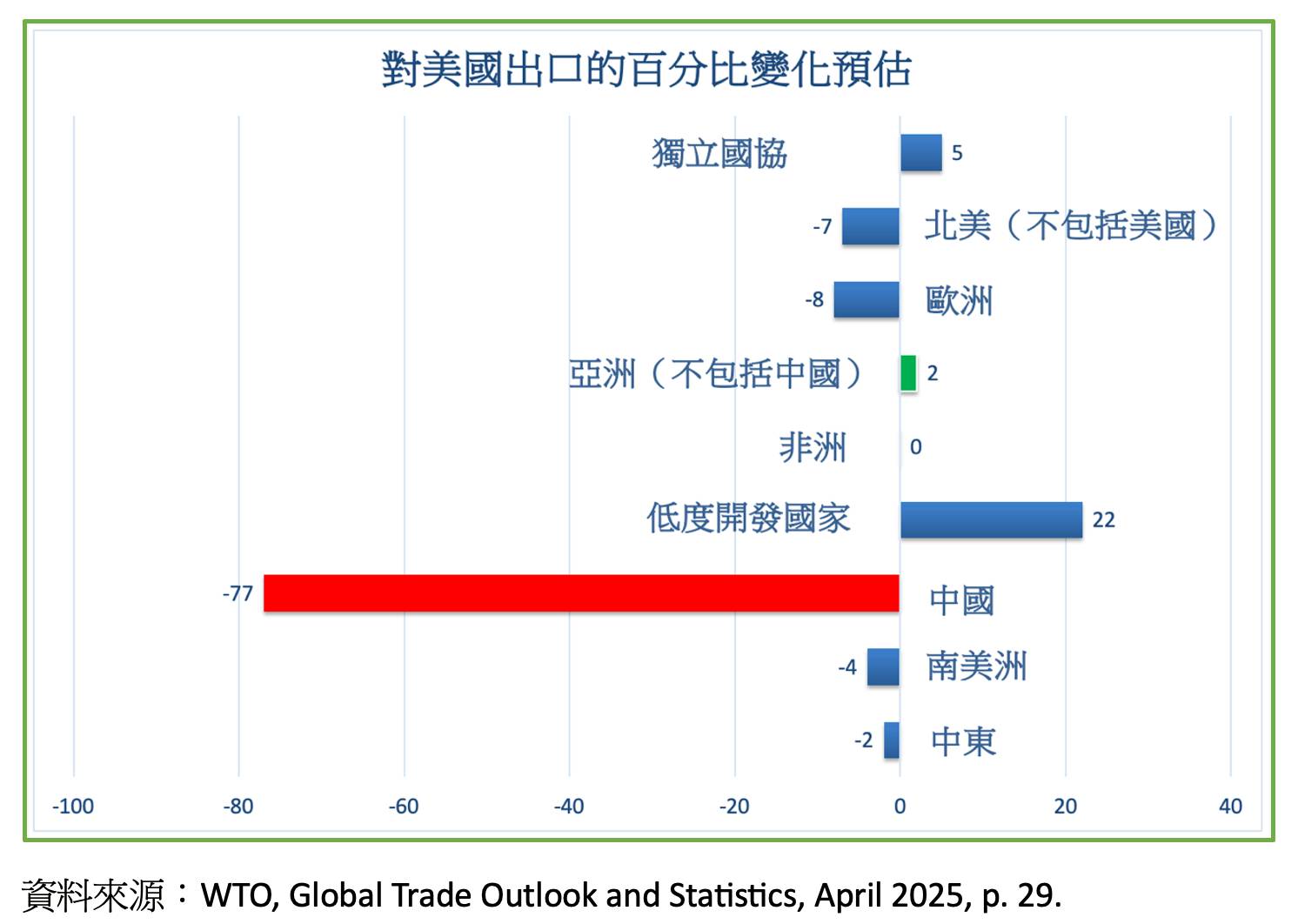

根據WTO估算,中國對美出口將大幅減少77%,若以2024年出口總額5,247億美元計算,相當於減少約4,040億美元。歐洲對美出口預估下降8%;加拿大與墨西哥各減少7%;南美洲減少4%;中東則下滑2%。

然而,部分國家預計將因「貿易轉向」效應而受益。低度開發國家對美出口可望成長22%,主要取代中國在服裝、紡織與電子設備等領域的市場;獨立國協出口預估成長5%;亞洲(不含中國)則小幅增加2%。

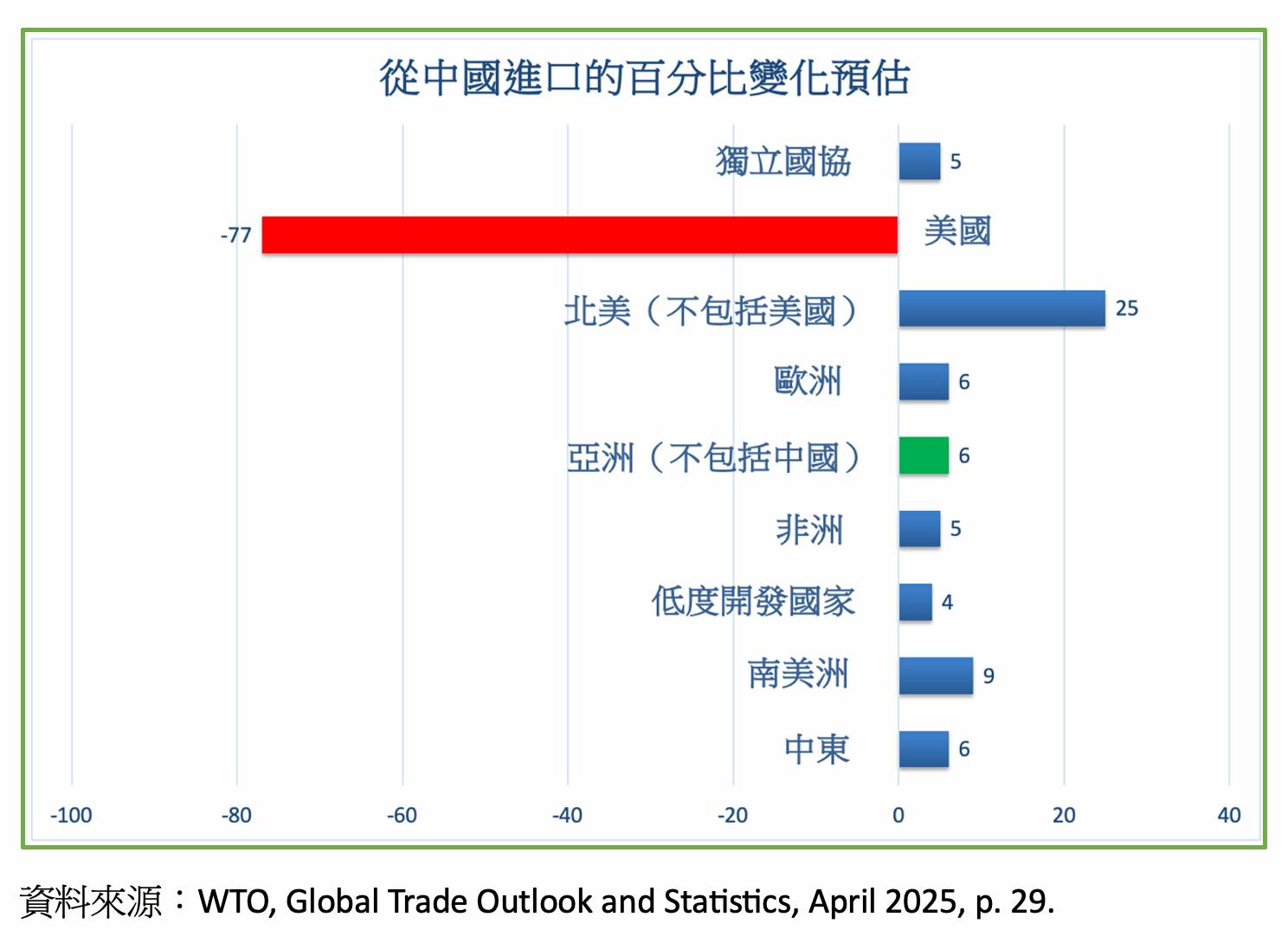

隨著中國對美出口急遽萎縮,其龐大的商品供應勢必轉向其他市場。預期這些產品將以更低價格流入全球各地,對當地產業形成強烈競爭壓力,可能引發通貨緊縮與失業風險。其中,加拿大與墨西哥對中國進口將增加25%;南美洲成長9%;亞洲(不含中國)、歐洲與中東各增6%;非洲與獨立國協增5%;低度開發國家則增4%。

整體而言,WTO目前預測今年全球商品出口將下降0.2%。若美國重啟「互惠關稅」並伴隨貿易政策不確定性擴散,全年全球出口衰退幅度可能擴大至1.6%。雖然全球貿易籠罩陰霾,但美國關稅政策與美中貿易戰存在「貿易轉向」效應,對各國衝擊不盡相同,亦存在全球市場重構的風險與契機,各國不僅應考量對美國雙邊貿易的衝擊,更需審慎全面評估影響與部署應對策略。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※