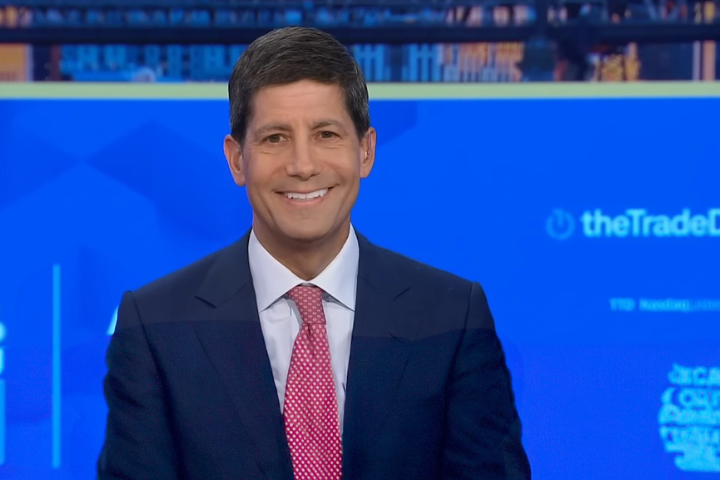

曾任CNN白宮首席記者的資深新聞人阿科斯塔(Jim Acosta),本月5日在其個人YT與Substack節目發布一段爭議影片——他「採訪」了由AI技術重建的佛羅里達州帕克蘭市(Parkland)道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)槍擊案受害者、17歲遇害學生奧利佛(Joaquin Oliver)虛擬化身。影片上線當天,正好是奧利佛本應迎來的25歲生日。播出後感動無數人,但也引發AI時代的倫理爭議。

帕克蘭校園槍擊案17死 美史上最慘

該槍擊事件發生在2018年2月14日下午2點21分,19歲的輟學生克魯茲(Nikolas Cruz)攜帶AR-15式步槍進入道格拉斯高中,在校內無目標開火,槍擊持續約6分鐘。17歲的奧利佛當時在三樓教室外試圖躲避,但因洗手間上鎖無處藏身,後在走廊外遭射殺身亡。槍擊造成了17人死亡(14名學生、3名教職員),另有17人受傷,是美國歷史上最致命的高中槍擊事件。

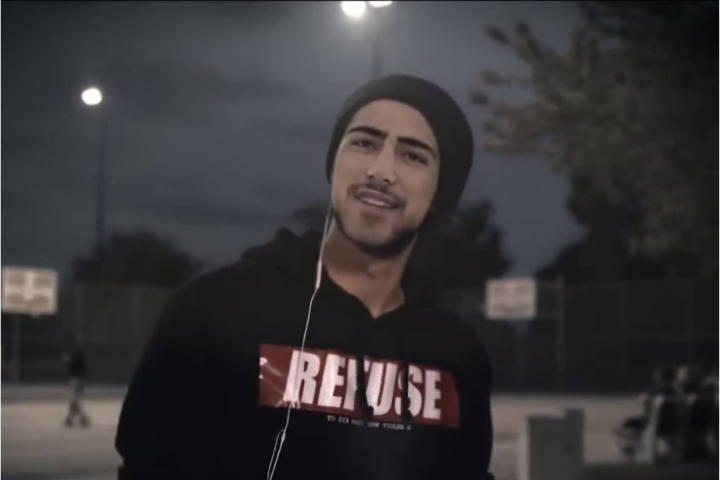

克魯茲在槍擊後丟棄武器,混入逃離學生中離開現場,約80分鐘後在附近被警方逮捕。生於委內瑞拉的奧利佛,3歲隨家人移居美國,2017年成為美國公民,綽號「Guac」,熱愛籃球、足球和嘻哈音樂,在槍擊當天他帶著鮮花計劃與女友共度情人節。兇手克魯茲2021年10月20日認罪,2022年11月2日被判處34項終身監禁,不得假釋。

AI「受害者」開口談生前理念與個人喜好

這段訪談影片中,AI化身以單調的語氣說,「我在校園裡因槍枝暴力離開了這個世界。我們需要談論這些問題,才能為每個人創造更安全的未來。」

當記者阿科斯塔問如何解決槍枝暴力問題時,AI奧利佛說,「我相信應該結合更嚴格的槍枝管制法律、心理健康諮詢,以及社區參與。我們必須建立安全對話與連結空間,確保每個人都能被看見與聽到。這是建立善意與理解文化的關鍵。」

訪談中,阿科斯塔還詢問AI奧利佛的「個人生活」——包括他對籃球與邁阿密熱火隊的熱愛,以及喜愛的電影《衝鋒陷陣》(Remember the Titans)和《星際大戰》(Star Wars)。AI奧利佛甚至提到,「尤達的智慧與古怪個性,為系列增添許多樂趣」,並反問阿科斯塔,「是誰啟發你成為生活中的英雄?」

由父母主導的AI重建計畫

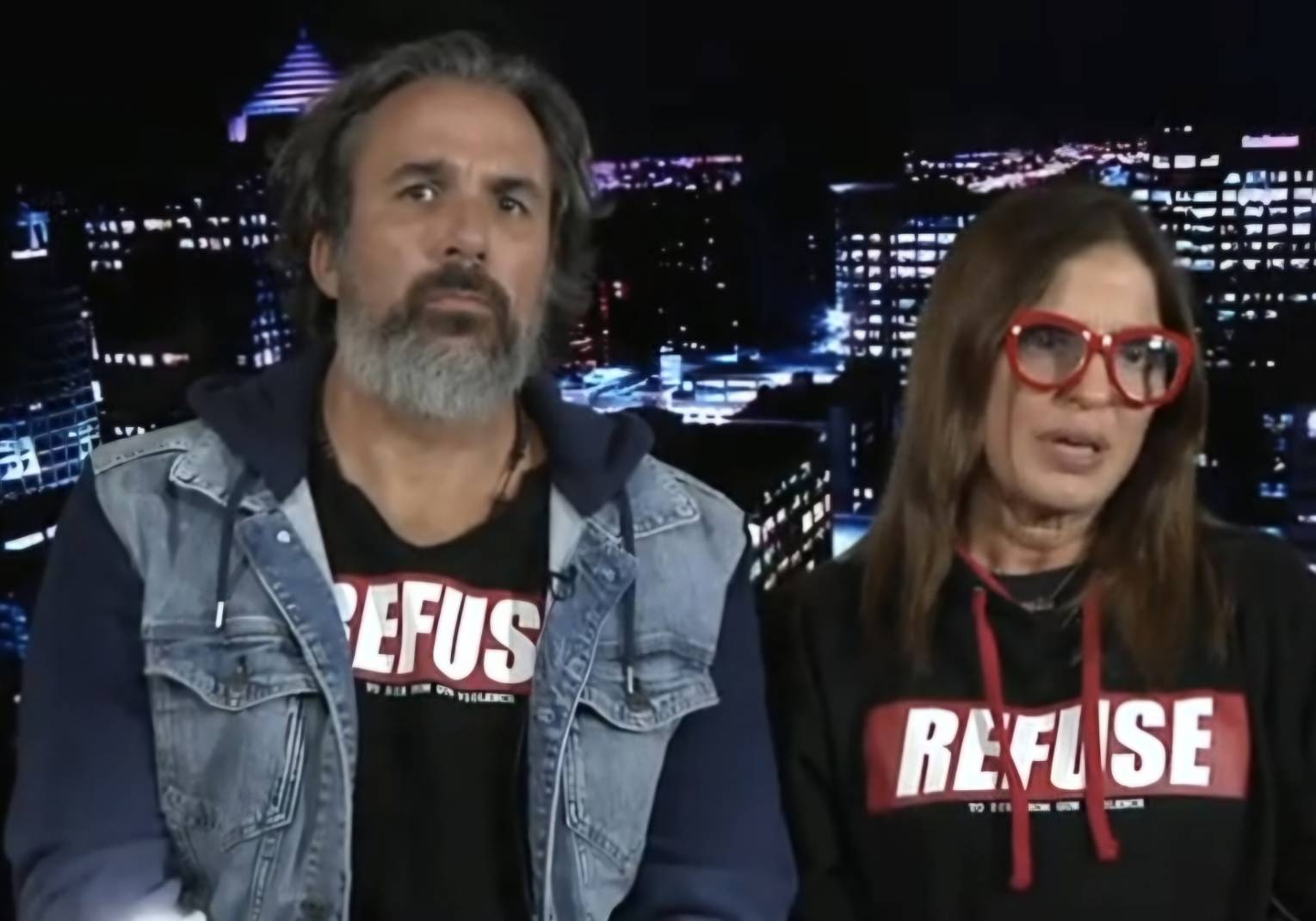

奧利佛的父母曼努埃爾(Manuel Oliver)與派翠西亞(Patricia Oliver)表示,虛擬化身的訓練基於兒子生前的文字、言論與社群媒體貼文,並非隨意生成。曼努埃爾強調,這是一個非常真實的奧利佛,「我知道這是AI,我不是要讓人以為我把兒子帶回來——很遺憾我做不到。但既然技術存在,我們會用它來傳遞他的理念,創造更多影響力。」

他透露,未來AI奧利佛將持續發布影片談論槍枝安全議題,並吸引關注者。「這只是開始,奧利佛會有追隨者,會持續上傳內容。」

輿論分裂:紀念還是操弄?

影片一經發布,迅速引發強烈反彈與倫理討論。《華盛頓郵報》指出,網友形容此舉「極度令人不安」、「猶如一場病態木偶戲」,質疑以逝者AI化身進行訪談是否會曲解其真實觀點、甚至損害記憶。

加州大學柏克萊分校數位鑑識專家法里德(Hany Farid)批評,「這種訪談方式不可能準確代表孩子真正想說的話。社會上有許多活生生的受害者可以訪談,沒必要用這種噱頭。」社群媒體上也出現尖銳評論,有人直言:「你在與一個死者的模擬體對話,利用父母的悲痛來博取關注。」

支持者聲音:焦點應回到槍枝暴力

面對批評,阿科斯塔在聲明中表示,這個故事是奧利佛的父親主動找上他,目的是「讓兒子的記憶延續下去」。曼努埃爾也替阿科斯塔辯護,「如果你反對的是AI,那你找錯了問題,真正的問題是我的兒子被槍殺。」

奧利佛雙親多年來透過抗議行動與創意科技專案推動槍枝管制。他們共同創辦的「改變參考」(Change the Ref)組織,曾在2024年推出「Shotline」計畫,利用AI生成6名槍擊案受害者的聲音,將錄音作為電話留言發送給國會議員,呼籲加強槍枝安全立法。

AI「復活」的倫理邊界

這起事件被視為近年「AI復活」技術應用的最新案例。先前曾有亞利桑那州一名「路怒事件」(road rage)受害者的家屬,使用AI讓他在法庭影片中「對兇手發言」,並影響法官作出最高刑期的判決;音樂圈中,甚至有演唱會用AI影像展示已故音樂人與其他逝者在「天堂合影」,引發觀眾反感。

所謂路怒事件是指在今年5月在美國亞利桑那州有一名男子(媒體未公布全名)在衝突中遇害,其家屬為在庭審中發聲,選擇用 AI 技術重建他的影像與聲音。影片在法庭播放時,受害者 AI 化身直接對兇手表達憤怒、痛苦與對正義的訴求。這段影片的情感表達相當強烈,讓現場許多人震驚。最後,主審法官聽完 AI「受害者」發言後,稱自己「很喜歡」這段 AI 影片,覺得給人「真實」且「誠懇」的感受。

最終,法官對被告判處刑事過失殺人罪的最高刑期——約 10 年監禁。雖然無法確定 AI 影片是否直接影響量刑,但顯然它在庭審中產生了情感衝擊。專家認為,這類應用也涉及多重倫理難題。