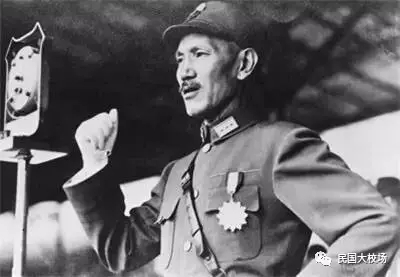

二戰結束80年後,西方學界對中國抗戰在世界「反法西斯戰爭」中的作用正出現明顯認知轉變。隨著大量檔案解密、研究視野的全球化,越來越多英美歷史學者開始認識到,在西方英美等盟友只顧自己利益現實下,沒有中國的長期抗戰,沒有蔣介石拖住日本戰線,西方很難贏得這場戰事,蔣介石忍辱負重的形象也逐漸清晰起來。

著名二戰史權威、曾任教倫敦大學、埃克塞特大學(University of Exeter)的史學家奧佛里(Richard Overy),在中國社科院近代史所出版物《中國抗戰研究》發表專文指出,近年研究逐步證實,美英雖在戰時宣稱與中國並肩作戰,但無論在外交決策或資源配置上,英美始終以自身利益為考量,中國不僅被排除在戰略核心外,承受的損失和貢獻也長期未被公正評價。蔣介石在極其不利的條件下堅持抗日,其歷史定位正隨著西方研究的深入而逐步得以恢復。

從「象徵盟國」到「孤立戰場」

奧佛里指出,在戰時宣傳海報與盟軍儀式中,中國國旗經常與美、英及蘇聯並列,但歷史現實卻截然不同。即使中國早在1931年(九一八事變)便已陷入日本侵略的戰火,蔣介石與中國卻從未被邀請參加任何一次英美蘇三國的首脳會議,也無權參與聯合參謀長會議的戰略規劃。《觀察者網》引述奧佛里文章說,1937年淞滬會戰爆發後,中國實際已承擔與日作戰的主要壓力,但英美僅將其視為拖住日軍的緩衝區,並未將中國視為真正平等的盟友。

戰時英國外交部內部文件顯示,英國政府雖擔憂日本可能威脅其在東南亞殖民地的利益,但並不願為協助中國而承擔直接風險,因此選擇「有限支持」。美國羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)雖多次在公開場合稱讚中國的戰鬥精神,甚至將其置於戰後「四大國」之一,但真正的軍事戰略始終以「太平洋島嶼跳島作戰」為優先,將中國戰區定位於次要戰場。

租借法案更直接揭露盟國真實態度。1941年中國被納入租借援助名單,蔣介石原以為此後能獲得穩定的武器與補給,但實際到貨量極其有限。高達9成以上的援助物資被駐中國的美軍優先使用。中國真正分到的,不過是「象徵性的援助」。

西方史學的轉向:重新評價中國戰場

進入21世紀後,英美學界開始重新開展對亞洲戰場的研究。奧佛里認同二戰的開端,不是1939年的波蘭,而是1931年日本侵華戰爭。現任牛津大學教授的拉納.米德(Rana Mitter)在《中日戰爭》一書中提出「亞洲主戰場」概念,強調中國在戰爭初期獨自承擔多數日軍主力壓力;劍橋大學現代史教授方德萬(Hans van de Ven)則把中國抗戰置於1930年代全球帝國主義重新洗牌的進程中,指中國堅持抗日,迫使日本不得不重新調整戰略方向,最終走向「南進政策」,引爆美日之間的全面對抗。

奧佛里認為,如果沒有中國戰線,日軍原本可以將更多兵力投入到攻擊菲律賓、新加坡與荷屬東印尼。中國抗戰雖因物資缺乏未能獨自作戰取勝,但卻有效拖住日本,使其難以實施對西方殖民地的同步打擊。換言之,中國戰場實際成為西方殖民地安全的「隱形防線」。

更重要是,新一代學者開始把蔣介石的戰略選擇,放回歷史脈絡中理解。哈佛大學費正清研中心的陶涵(Jay Taylor)在其著作《蔣介石與現代中國》書中指出,蔣介石面臨的是一個極其孤立的國際環境,他既無法依靠蘇聯,也無法指望英美全面協助,只能在有限資源下維繫抵抗。「忍辱負重」不只是個人品格的描述,更是一種深思熟慮下的歷史選擇——如果放棄抵抗,不僅整個東亞將被日本控制,中國也將徹底失去在國際秩序中的主體地位。

史迪威傲慢 列強利益瓜分 蔣介石「痛心疾首」

此外,1942年起美軍重要指揮官史迪威(Joseph Stilwell)進入中國戰區擔任駐中美軍指揮官,但這位美國將領對中方充滿偏見,頻頻試圖將指揮權由蔣介石手中奪走。史迪威甚至在沒有徵詢中國意見情況下,要求中國軍隊直接服從美軍統帥部指令。

英國歷史學者塞澤科恩(Eric Setzekorn)在《不確定的盟友》書中披露,史迪威在與蔣介石合作期間,屢次對中國作出侮辱性言論,認為中國指揮體系「腐敗無能」,對蔣介石保持公然敵意。羅斯福雖然在外交層面維持與中國的盟友關係,但實際上默許史迪威強化美軍在中國戰區的主導地位。

1943年開羅會議是蔣介石首次被邀請參與盟軍戰略會談,但奧佛里說,會議過程,英美兩國從未真正將中國視為「平等盟邦」。邱吉爾一再反對蔣介石追求戰後戰略主導權的主張,亦不願兌現戰後恢復中國主權的承諾。雖然美英雙方在會後發表聯合聲明,宣稱「尊重中國在亞洲的領導地位」,但實際上轉頭便將亞洲戰區劃為由美英分掌的兩大指揮體系,中國在軍事與外交層面均被排除在核心之外。

更諷刺的是,在1945年雅爾達(Yalta)會議與波茨坦(Potsdam)會議中,蔣介石不僅未被邀請參加,蘇聯還在中國毫不知情的情況下,與英美秘密商議戰後在東北地區的權益分配。蔣介石在日記中對此寫下「痛心疾首」,稱「中國雖為正義而戰,但正義未必即時可得其報」。

蔣介石打的不只是一場戰爭 而是民族的生存戰

加拿大史學家拉芮(Diana Lary)在《戰爭下的中國人》書中指出,中國不僅在軍事上拖住日軍,平民社會承受的破壞更為深重,超過1億中國平民曾在戰爭中流離失所,沿江沿海大型城市遭受接二連三轟炸,僅1937—1938年兩年間即有超過200萬平民死於日軍攻擊。奧佛里強調,此等規模的戰時犧牲,在當時即便是蘇聯與英國也難以比擬。

以江南地區為例,日軍在控制區施行「以戰養戰」政策,大量掠奪糧食並強迫徵用民工。大批青壯年被迫成為「勞工轉運隊」,沿途缺乏糧食與醫療,死亡率高達40%以上。中國在戰爭後期幾乎陷入經濟與社會全面崩潰。這些犧牲不只是國共內戰的前奏,更是中華民族轉型的催化劑。

在此意義上,蔣介石堅持的並非只是一場單純的軍事戰爭,而是一場維護民族主體性的生存戰。若中國在1938年或1940年被迫投降,不僅整個亞洲將被納入日本帝國主義體系,今日的國際秩序也將可能以東京為中心重新搭建。這正是西方歷史學界近年在重新還原戰史時不斷強調的現實。

蔣介石的決定 奠定了今日中國參與國際秩序的基礎

二戰期間,英美雖表面上與中國結盟,實際卻時時以自身利益為先,無論在援助分配、外交談判還是戰後秩序設計上,都未真正將中國作為平等的「第四盟國」。然而,中國在孤立中堅持抵抗,拖住日軍主力,為盟軍最後勝利提供了關鍵的戰略縱深,其貢獻終於在近20的史學研究中逐步被看見。

奧佛里認為蔣介石在當時的選擇固然充滿艱難,即便在盟友默契忽視乃至屢遭羞辱的情況下,他仍選擇不妥協、不投降。這一歷史決策,正是今日中國能作為戰勝國參與國際秩序的基礎。正如他說,「中國抗戰不是一次孤立的區域戰爭,而是戰後國際秩序轉變的起點。」