繼《紐約時報》發表專文關注中國綠能發展,助力全球擺脫化石燃料後,《彭博》也發文指出,中國正透過綠色能源產業,在全球南方(Global South)國家展開大規模投資與合作,深刻改變全球能源、貿易與國際關係格局。該文稱中國在全球的能源佈局,媲美二戰後助全球復甦的「馬歇爾計畫」。

彭博9日發表專欄作家菲克林(David Fickling)的評論文章指出,自2022年以來,中國綠色技術產業對外直接投資已達2270億至2500億美元,規模與二戰後美國推動的「馬歇爾計畫」相當。僅2023年與2024年,中國綠色製造業對外投資就達660億與720億美元,占中國對外投資總額約四成。

「馬歇爾計畫」(Marshall Plan)正式名稱為《歐洲復興計畫》(European Recovery Program, ERP),由美國當年國務卿馬歇爾(George Marshall)在1947年6月5日哈佛大學演講時提出,目的是協助二戰後西歐國家重建經濟,防止共產主義在因戰爭破壞而陷入困境的歐洲蔓延。美國從1948年至1952年提供約130億美元(相當今天逾千億美元)的經濟與技術援助給西歐16個國家。

第二階段能源轉型:從出口到建廠

菲克林指出,中國推動的能源轉型已進入「第二階段」。第一階段依賴太陽能電池板、電動汽車、電池等產品出口,推動新興市場快速電氣化;如今第二階段則是透過海外直接投資,在摩洛哥(Morocco)、印尼(Indonesia)等地建設電池與太陽能廠,創造就業與長期投資收益,讓受援國更加依賴清潔能源發展。

例如摩洛哥卡薩布蘭卡(Casablanca)西南部新落成的一座20億美元鋰電池正極材料工廠,年產能可達70吉瓦時(GWh),相當2.3億度電,足以支撐120萬輛電動汽車;印尼雅加達東部的太陽能工廠每年可生產1.6吉瓦模組,幾乎覆蓋印尼原本規劃至2035年的新增太陽能需求。

文章指出,中國的清潔能源出口已直接衝擊化石燃料需求。僅2024年中國太陽能出口就足以減少40億噸全球碳排放,相當全球40天的排放量。巴基斯坦因此推遲液化天然氣(LNG)進口,沙烏地阿拉伯也因太陽能電站興起,出現石油需求快速下降的現象。

中美對比:一方播種繁榮 一方陷於退卻

菲克林強調,這些海外工廠與基礎設施的「播種效應」,將在未來數十年發揮影響,其地緣政治意義不亞於1973年石油危機對世界能源格局的重塑。他呼籲西方國家應利用自身在金融與專案管理上的優勢,積極參與這場能源轉型,而非僅以關稅與貿易保護回應。

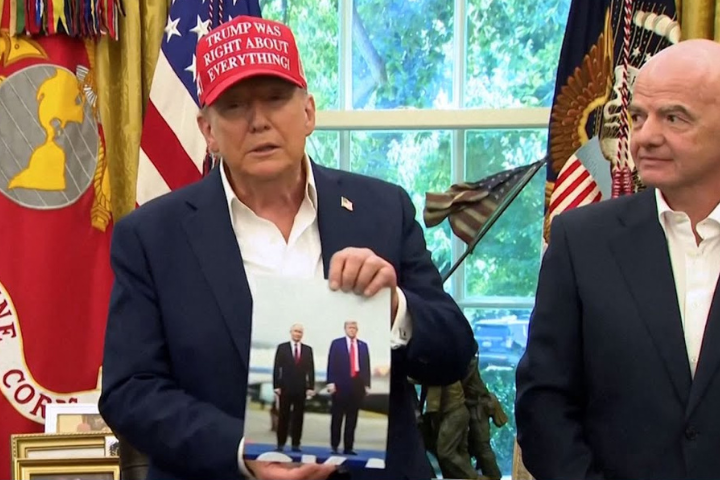

他批評,美國在總統川普(Donald Trump)回鍋後,停止220億美元清潔能源專案、退出《巴黎協定》、關閉氣候研究機構,甚至在海外傳出韓國電池工廠工人遭鐵鏈拘禁的醜聞。同時,中國則在提供清潔電力、就業機會、經濟增長與能源獨立的路徑。

主導能源等於主導政經 全球能源領導權轉移

此外,英國《衛報》(The Guardian)7日亦撰文指出,主導能源的國家往往能主導政治與經濟,而中國透過風力渦輪機、太陽能板與電動車輸出,正在成為21世紀能源領域的唯一主導者。美國亞洲協會(Asia Society)政策研究所中國氣候中心主任李碩(Li Shuo)直言:「這裡只有一個玩家,美國甚至都不在房間裡。」

分析人士認為,中國在2026至2030年「十五五」規劃中,將決定其氣候行動的力度。既要避免替美國承擔歷史排放責任,又要藉新能源投資拉動經濟,中國的選擇將對未來數十年的地緣政治格局產生深遠影響。