蔡鎤銘/淡江大學財務金融學系兼任教授

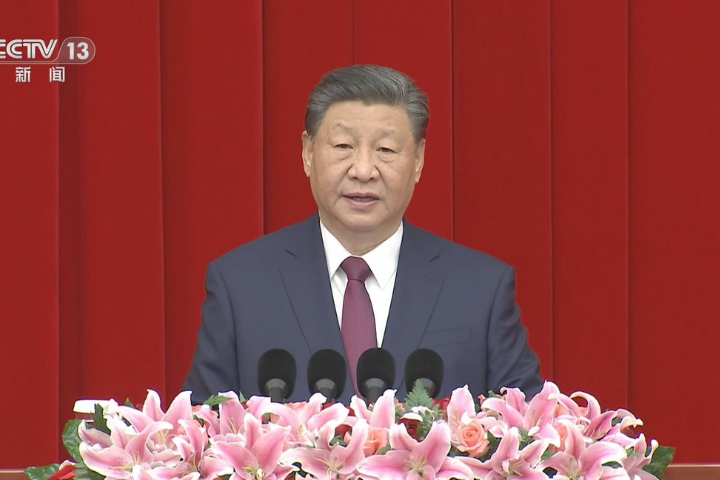

2025年9月3日,在北京天安門廣場舉行的紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵中,最新組建的航天部隊方隊首次亮相。這個嶄新的戰略兵種與網路空間部隊、信息支援部隊等一起,以全新的軍旗和裝備接受檢閱,集中展示了中國航天工業的最新成就。這些先進的航天裝備不僅展現了大陸在太空領域的技術實力,更彰顯了建設「航天強國」戰略目標的階段性成果。

回望十年前,2015年9月3日,在紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大閱兵中,航天技術的展示還相對有限。當時的亮點是直升機懸掛利用神舟飛船返回著陸降落傘技術製造的巨幅國旗飛過天安門。這面長9米、寬6米的國旗採用與神舟飛船降落傘一樣的特製布料,運用航天降落傘縫紉技術拼接而成,解決了巨幅紅旗高速飛行時可能破損的技術難題。

兩次閱兵相隔十年,見證了中國航天從「跟跑」到「並跑」乃至「領跑」的歷史性飛躍。從輔助性的技術展示到獨立的兵種亮相,這一轉變體現了大陸航天事業的全面進步和戰略地位的提升。這十年的跨越式發展,反映了大陸航天工業在國家戰略支持下的快速成長,也展現了中國邁向航天強國的堅定步伐。

大陸航天事業的快速成長,根本動力來自頂層設計與國家戰略的強力驅動。自1956年國防部第五研究院成立以來,航天領域便被視為關乎國家安全與國際地位的戰略性產業。進入21世紀後,相關規劃更為清晰系統。「2016中國的航天」白皮書明確提出「建設航天強國」的願景,而後續的「十四五」規劃和「2035年遠景目標綱要」均將太空列為優先發展領域。

此種國家主導的模式確保了長期、穩定且巨額的資金投入。雖然官方未公佈航天領域的總體預算,但多方分析指出,其資金規模僅次於美國,龐大的財政支持保障了從載人航天、北斗導航到深空探測等重大工程的順利推進。這種集中力量辦大事的體制優勢,使其能夠攻克關鍵核心技術,實現快速迭代與突破。

大陸在航天的各關鍵領域均已取得令人矚目的成就,構築了全面且自主的技術體系。在載人航天方面,「神舟」系列飛船、「天宮」空間站的建設與運營標誌著其已穩居全球載人航天領域的第一梯隊。特別是「天宮」空間站的建成,使其成為繼國際空間站後,人類在近地軌道的長期駐留平台。

在衛星導航領域,自主建設的北斗三號全球衛星導航系統已全面建成並開通,提供全球服務。這不僅使大陸擺脫了對美國全球定位系統(GPS)的依賴,更在國家安全、經濟社會發展和國際合作中發揮著至關重要的作用。其定位精度與可靠性在亞太地區尤為突出,廣泛應用於交通、農業、防災減災等眾多領域。

深空探測更是大陸航天「彎道超車」的典型代表。「嫦娥」工程成功實現了月球軟著陸、巡視勘察及採樣返回,為未來載人登月與月球科研站建設積累了關鍵技術與數據。而「天問一號」一次實現對火星的環繞、著陸和巡視探測,更顯示了其強大的工程實現能力。

建設航天強國的核心在於科技自主創新。大陸航天歷經從技術引進、消化吸收到自主創新的過程,已成功突破了一系列關鍵技術。從大推力液氧煤油火箭發動機的研製成功,到長征五號系列大型運載火箭的服役,使其進入空間的能力獲得飛躍性提升。

在電子元器件、新材料、人工智能等前沿技術與航天的融合創新上也成果豐碩。例如,在衛星領域,高解析度對地觀測系統專項推動了遙感技術的進步;在載人航天中,生命保障系統、交會對接技術等均達到了世界先進水平。這些創新不僅服務於航天任務本身,更透過技術轉化機制,催生了新興產業和商業模式。

在追求自主創新的同時,大陸也積極尋求國際合作,試圖在全球太空治理中扮演更重要的角色。其與聯合國外層空間事務辦公室(UNOOSA)合作,邀請世界各國科學家利用「天宮」空間站進行實驗,並向國際提供北斗系統的全球服務。

然而,當前的國際環境充滿了競爭與地緣政治色彩。美國主導的「阿提米絲協議」(Artemis Accords)與大陸推動的國際月球科研站計劃形成潛在競爭格局。技術保護主義與出口管制,特別是美國對中美航天合作的嚴格限制,在一定程度上加速了大陸追求技術完全自主的進程。

除了國家隊的引領,大陸的商業航天市場近年來也呈現爆發式成長。政策鼓勵下,湧現出如藍箭航天(LandSpace)、星際榮耀(i-Space)等一批民營火箭企業,以及長光衛星等商業遙感星座公司。它們在中小型運載火箭、低成本衛星製造等細分領域展現出活力。

這些企業試圖複製美國SpaceX(太空探索技術公司)創始人伊隆・馬斯克(Elon Musk)所引領的商業航天奇蹟。然而,大陸商業航天仍面臨諸多挑戰。核心技術積累相對薄弱、供應鏈成熟度不足、發射頻率與可靠性仍有待驗證,以及盈利模式尚不清晰等問題,都是其發展道路上的阻礙。

展望未來,大陸建設航天強國的藍圖已然繪就。載人月球探測、月球南極科研站建設、小行星採樣返回、火星採樣返回、木星系探測等更宏偉的深空探測任務已列入規劃。同時,構建包括通信、導航、遙感在內的國家空間基礎設施體系,提升衛星應用服務的全球化能力與產業化水平,亦是發展重點。

然而,前行之路並非坦途。技術創新的壓力持續存在,尤其在先進發動機、可重複使用運載器等尖端領域仍需持續攻關。巨額的持續投入可能受到國內經濟成長放緩與地方政府債務等宏觀經濟因素的制約。日益複雜的國際地緣政治環境,可能為其參與國際合作、獲取先進技術與人才帶來不確定性。

從2015年到2025年,兩次大閱兵見證了中國航天事業的歷史性跨越。從最初的技術引進到現在的自主創新,從單一技術突破到系統能力提升,大陸航天正在以堅定的步伐向航天強國目標邁進。航天事業的發展不僅展現了國家綜合實力的提升,更為經濟社會發展和國家安全提供了重要保障。在未來的征程中,中國航天將繼續堅持自主創新與開放合作相結合,為人類和平利用太空貢獻中國智慧與中國方案。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※