美國總統川普(Donald Trump)近期在經濟政策上的系列舉措引發外界憂慮,《紐約時報》中文網專家警告,川普正試圖對美國資本主義進行重塑,其模式與中國式「國家資本主義」愈發相似——政府強調掌控與所有權,逐步侵蝕以創新、市場規模與法治為核心的傳統美國經濟模式。批評者直言,這將重蹈中國經濟近年停滯的覆轍,對美國而言是「災難性模仿」。

「中國化」的危險轉向

報導指出,川普政府近期的三大動作,被視為與中國「國企模式」如出一轍。其一,在日本製鐵(Nippon Steel)與美國鋼鐵(U.S. Steel)併購案中,華府推動「黃金股」(golden share)機制,讓政府握否決權,形同將企業重大決策置於政治掌控下;其二,白宮直接以國會撥款入股英特爾10%,成為美國最關鍵晶片公司的股東;其三,川普將關稅轉化為政治籌碼,對特定企業給予豁免,以換取政治忠誠與讓步。

這三步棋結合起來,等同模糊了公私界線,用政治算計取代市場競爭,讓企業創新被政府意志所替代。專家直言,這種趨勢正在動搖美國經濟最核心的基石。

美國資本主義的三大支柱

《紐約時報》中文網說,回顧美國的成功歷程,三大支柱不可或缺:創新驅動、龐大市場及穩定的法治制度。正是這些因素,讓美國在20世紀成為全球經濟龍頭。學界普遍認同,美國需要在分配層面做得更好,以回應中產階級萎縮與收入不平等等問題;但答案不應是走向中國式的國家控制,而應在市場架構內進行改革。

中國模式在最初確實曾帶來高速成長,但報導說,如今創新活力枯竭,企業環境日益受制政府干預。數據顯示,中國2018年仍有逾5.1萬家風險投資公司支持新創公司成立,至2023年卻驟降至千餘家,顯示國家資本主義最終扼殺了創造力。

政府角色:基建支持還是市場干預?

文章稱,不可否認,政府在某些時候對市場介入至關重要,從州際高速公路到網際網路,美國歷史上有許多由公共資金支持的重大基建與科研,成為推動創新與產業誕生的基石。同樣,在2008金融危機與2020新冠疫情(Covid-19)爆發時,聯邦政府也扮演穩定市場、保障社會安全的重要角色。

但專家強調,「選擇性干預」是經濟的毒藥,若政府不以制度化、透明化方式支持產業,而是憑藉政治偏好挑選「贏家」與「輸家」,市場規則將被破壞,資源分配將受權力而非效率主導。這種「裙帶資本主義」(crony capitalism)不僅削弱市場活力,更鼓勵內部尋租(rent-seeking),導致效率下滑。

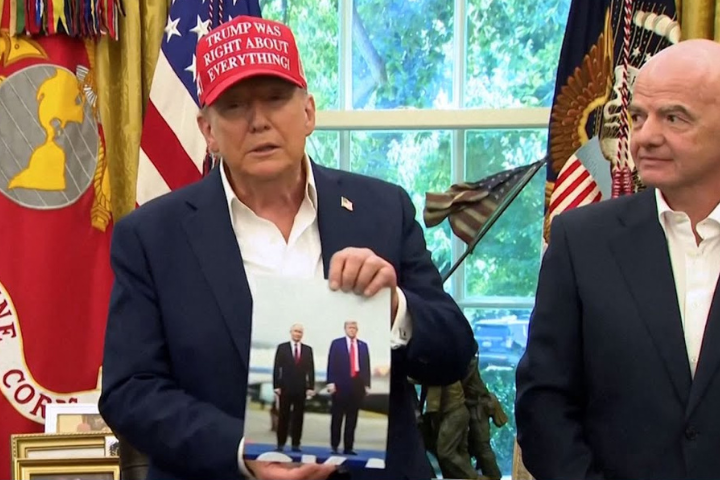

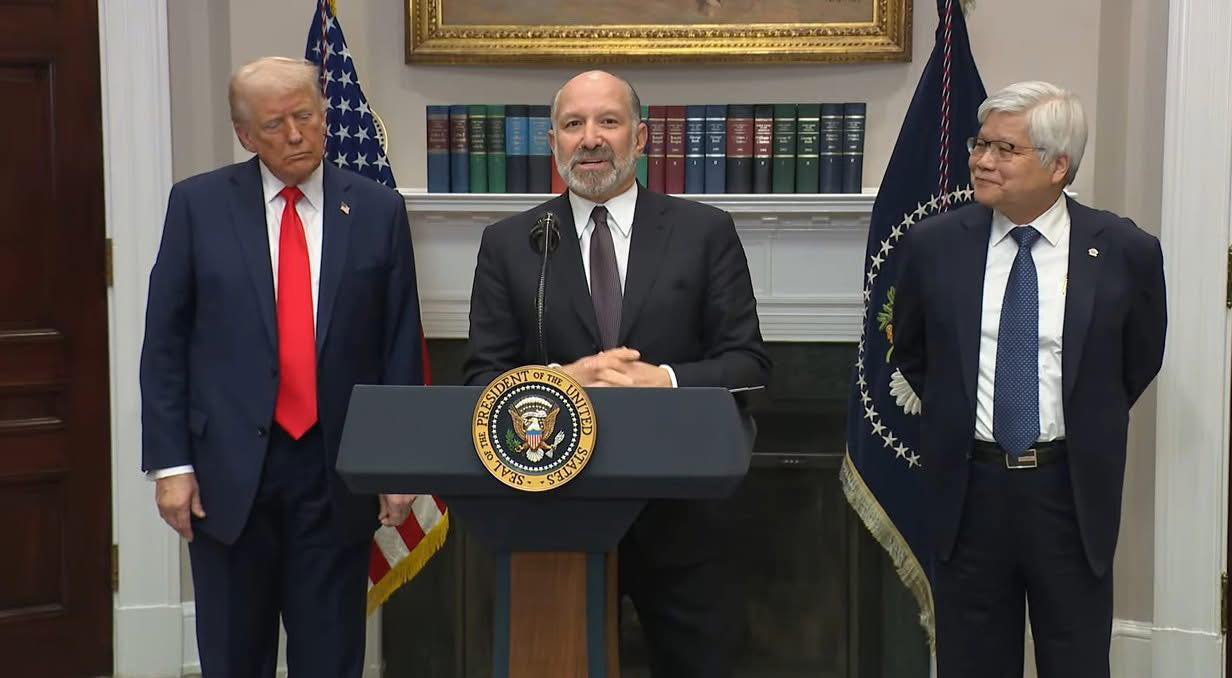

川普政府的新實驗

報導表示,美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)近期暗示,政府不排除進一步入股波音、洛克希德.馬丁(Lockheed Martin)、Palantir等軍工巨頭,甚至要求輝達、超微等企業將中國市場收益部分上繳政府,形成「無形股權」。然這些股權如何管理、誰來決定出售時機,目前全無明確規範。

批評者憂心,如此舉動不僅未能對應真正危機,更將公共資金轉化為政治籌碼,扶植有關係的企業,壓抑市場創新。長遠來看,美國經濟可能會出現類似中國的惡性循環:官商關係凌駕於產品與服務之上。

川普路線也在國內引發嚴重爭論。報導說,保守派與自由主義人士批評這是對經濟自由的侵犯,甚至背離共和黨一貫強調的「小政府」理念;但部分進步派如參議員桑德斯(Bernie Sanders)卻對國有化傾向表示支持,認為既然企業接受聯邦資金,納稅人就應該分潤。

歷史上確實存在合理案例,如特斯拉在早期獲4.65億美元貸款,若政府當時換取股份,理應能獲得相當回報。不過,專家強調這類安排須透明、一致,適用所有受惠企業,而非川普政府當前的「臨時性、追溯性」手法。

從中國經驗看未來風險

報導認為,中國的現狀為美國提供了警示。近年,中國不僅創投數量暴跌,更出現創業家與企業高管「被失蹤」案例,企業家精神逐漸被恐懼取代,這種氛圍正是國家過度干預市場的副作用。

美國企業界也開始出現類似現象:許多高管選擇對川普唯命是從,或刻意避免成為其批評對象。專家指出,這樣的文化氛圍將扼殺冒險與創新,長遠對美國經濟基礎造成傷害。

專家認為,美國模式並非已窮途末路。若能回歸以創新為核心,鼓勵企業家冒險,並建立更公平的分配機制,美國仍具備強大自我更新能力。這需要政府「適度放手」,專注於制定公平規則、完善基礎設施,而非介入企業經營;同時,企業也需承擔更多社會責任,回應中產階級焦慮。

換言之,美國的繁榮來自於開放的市場與穩定的制度,而非政治庇護網路。若走向中國模式,將不僅侵蝕經濟活力,更危及民主社會的根本。

「放棄美國模式,就是將自己推向險境。」一名評論者直言,美國若失去以創新與自由為核心的經濟優勢,將不僅損害國內繁榮,更可能削弱其全球領導地位。