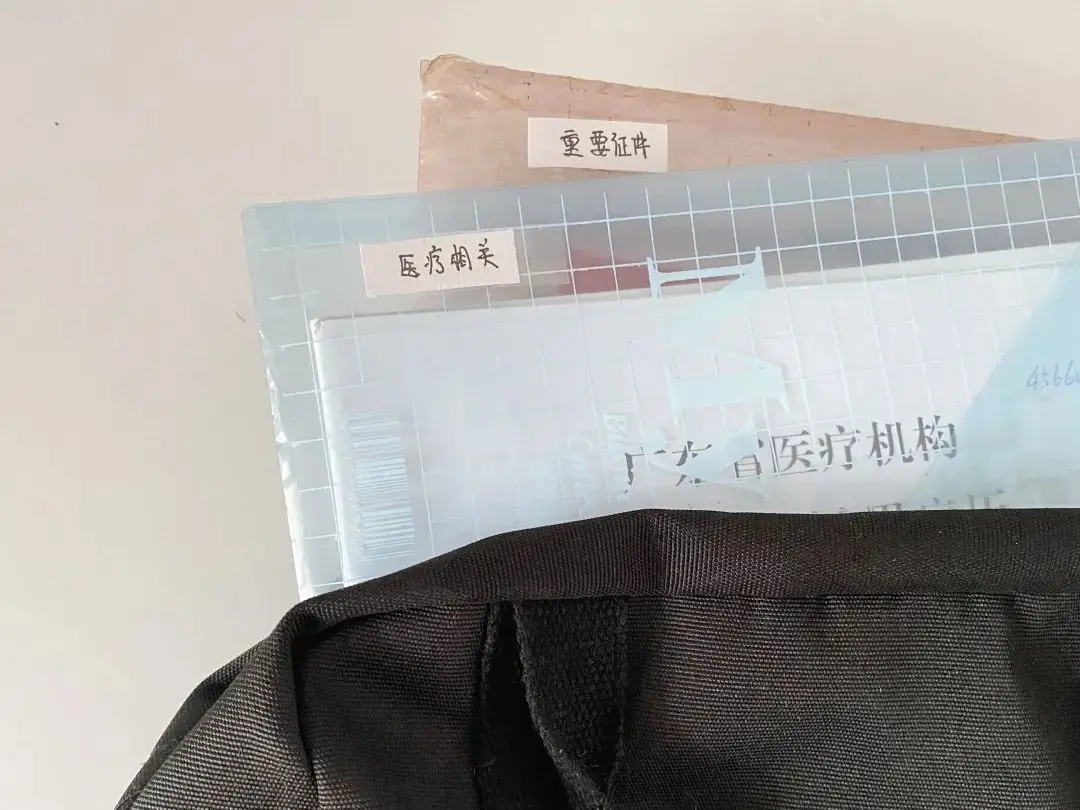

今年8月,廣東佛山女孩小雲剛過完30歲生日。她書櫃第三格放著一個藍色資料夾,裡面整齊存放房產證、保單、醫療遺囑,以及一張加密紙條,記錄了所有密碼。家人被告知,「急用時,三分鐘就能找到。」這份冷靜源自她26歲時的一場遺憾——爺爺驟然去世,全家翻箱倒櫃尋找重要文件「像大海撈針」。

從30歲生日說起:資料夾裡的「人生備忘錄」

這並非個例。日本華媒《亞洲通訊社》社長徐靜波,曾收到一枚特殊獎章,贈與者是78歲的日企董事木村。木村妻子過世後,將數千本書交給舊書商,衣服扔進垃圾箱,傢俱家電全數處理,家中僅剩冰箱、沙發、床與辦公桌,「像住酒店一樣,乾乾淨淨,無牽無掛」。木村告訴徐靜波,「人生開始進入減法,不能等到意識模糊再整理。」

近期,陸媒報導95後(1995年後出生)年輕人的「生前整理」現象日多,外界關注其是否與近年流行的「躺平」及社會「內卷」有關。不過特別的是,近年如韓劇推出李帝勳主演的《我是遺物整理師》,日本也早在2019年上映《我的事說來話長》,不是探討人身後的「遺物整理」,便是直視生命的真偽,與流行在大陸95的「生前整理」有些差別。

小雲的生前整理始於24歲。那時,她痴迷極簡生活,偶然接觸到日本「終活」的概念,即為人生終點做準備。這一概念在2012年入選日本年度流行語,如今四分之一日本年輕人已經實踐。與傳統認知不同,青年版「終活」並非圍繞墓地或葬禮,而是聚焦生活掌控感。

「終活」進入青年圈:當20歲遇上身後事

小雲將多年未整理的老照片數位掃描後分類保存,舊衣服送捐贈或回收箱,以減少家中冗餘物品。她整理個人財務,註銷長期未使用的信用卡,重要文件集中存放,並附上手寫清單,方便家人緊急使用。

她還刪除了多年未聯繫的社群平台好友,把時間留給真正重要的人。收藏的旅遊攻略被她轉化為實際行程,菜譜也變成廚房實驗的藍本。更細緻的是,她撰寫了遺囑初稿,記錄醫療傾向與身後安排。小雲說,「爺爺走後我明白了——清晰的意願,是留給家人最後的體貼。」

數位時代,生前整理不僅涉及物品,也涵蓋數位資產。小雲的5TB硬碟中存有私人影音資料,雲端相冊超過3萬張照片,還有八個平台自動續費會員。她坦言,「以前斷舍離是看東西是否心動,現在想的是,這東西要不要帶進墳墓。」

韓國遺物整理師金璽別在14年中親歷逾千死亡現場後,寫道:「人生最後留下的不是金錢、地位,而是愛與被愛的記憶。」小雲的「人生應急包」中,身份證、保單、醫療遺囑以多色標籤分類,並告知家人,急用時可「拎袋就走」。她的極簡生活達到極致:四雙鞋即可應對四季,一個登機箱容納一周行李。

代際衝突:長輩避諱死亡 青年規劃無負擔離場

小雲在推行整理過程中,曾遭長輩質疑,「談死晦氣」「還早呢!」反映兩代人對生死觀的差異。老一輩避諱死亡,依靠記憶存放物品;年輕人則將提前整理視為責任,尤其在數位資訊爆炸時代。旅日作家李長聲說,日本因終活催生「割韭菜產業」,包括賣墓地、理財、終活日記本等;年近七旬的作家伊藤比呂美則感慨,「若不留一物地死去,也是一種豁達。」

小雲認為,生前整理的最大價值不是面對死亡,而是珍惜當下。心理學研究也支持這觀點:記錄過往經歷有助重塑自我認同感,增強自尊。首爾大學心理學教授李明鎮認為,青年終活潮是一種對「過度積累社會」的反叛,當物質與數位資訊淹沒生活,整理成為奪回主體性的儀式。

實際操作中,小雲建立了「人生應急包」,存放身份證、保單與醫療遺囑,並用顏色標籤分類。她定期進行數位斷舍離,清理相冊、文檔,註銷閒置帳戶。她將收藏的旅遊帖轉化為實際行動,實現願望落地。

韓國遺物整理師金璽別提出七守則,包括物盡其用、重要物品易尋、多創造美好回憶、公開病情、為自己而活、珍惜身邊人、用文字表達心裡話。小雲貼標籤整理舊物時表示:「能存手機絕不占櫃子。」這種流動而非靜止的理念,反映青年對生活掌控感的追求。

有一個早晨我扔掉了所有的昨天 從此腳步輕盈

生前整理也涉及情感聯結。78歲的木村將勳章贈予朋友時說,「這是我一生最高榮譽,現在送給你。」侯南隆打開記憶盒子時發現,每件物品都是確認自己曾真實活過的象徵。

95後年輕人將爺爺贈手表拍照存雲端,木村將藏書清空卻保留勳章,這不是丟棄,而是將有限物理存在轉化為情感聯結。小雲引用泰戈爾詩句:「有一個早晨我扔掉了所有的昨天,從此腳步輕盈。」生前整理的終極意義,或許正是為了更輕盈地活在當下。

當代年輕人採取「戰略性極簡」,從斷舍離減負到反向囤貨儲備安全感,用「精準持有」對抗不確定性,在物質與自由間尋找平衡。斷舍離強調丟棄冗餘,重塑空間秩序與精神自由;反向囤貨則批量購入生活必需品,視作對抗通脹的手段。兩者看似對立,實則共用核心——對必要性嚴格篩選。融合後形成「戰略性極簡」,核心需求囤得聰明,非必要領域斷得徹底。

戰略性極簡」:溫柔的生命革命

95後將生前整理視為生活儀式,清理冗餘物品、整理數位資料、篩選關係,重獲生活掌控權,在不確定時代找到存在感。一位參與者表示,「每次整理完,就像給心靈做了一次大掃除,突然看清了什麼是真正重要的。」生前整理不只是面對死亡,而是一場活著的練習,是年輕一代在有限世界裡看見無限、在消逝中發現永恆的智慧。

隨著極簡及生前整理概念在亞洲的發酵,台灣年輕族群開始重視「生前整理」。中華民國專業整理師協會(TAPO)成立後,也協助有志者考照「整理師」,網上自然也有如YouTuber末羊子、Mrs. Raven 烏鴉太太等人分享極簡理念,吸引大批追隨者模仿。