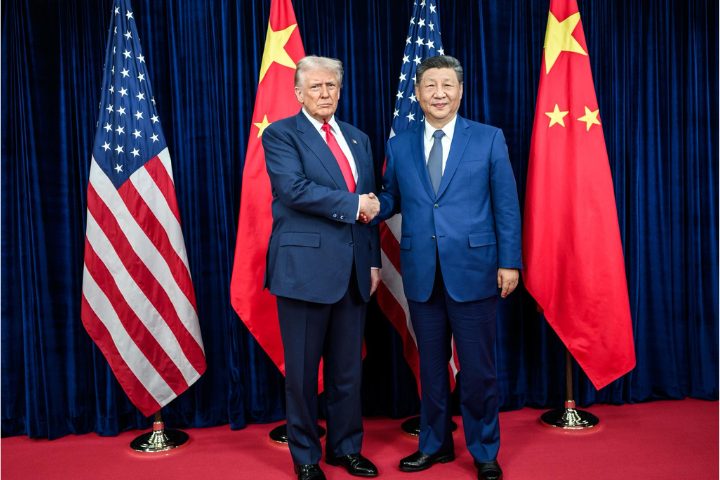

在剛落幕的韓國釜山「川習會」後,美國對中國商品施加的關稅大幅下調,引發企業與經濟學者對美國長期「減少對北京依賴」戰略是否偏離的憂慮。《紐約時報》最新報導說,這場關稅調整雖為部分企業帶來即時利多,卻可能削弱企業轉出中國的誘因,讓美國在供應鏈重構與經濟自主上,失去關鍵動能。

企業喜憂參半:短期利多 長期隱憂

美國戶外用品品牌 Cocoon USA總經理麥克馬斯特(Travis McMaster)說,這次關稅下調可為公司節省約3萬美元關稅支出,相當招募一名季節性員工,對位於華盛頓州小鎮的企業而言,確是實際利多。

不過,這份節省背後潛藏一些成本在。麥克馬斯特說,Cocoon USA 今年春曾將部分生產轉向印度以避開中國高關稅,但近期美國政府對印度商品提高50% 關稅,同時將中國部分商品降至約30%。他無奈表示:「至少目前,我不會再投入精力嘗試把生產線搬離中國。」

這一矛盾反映出,在中美關係與美國關稅制度變動之間,企業面臨高度不確定性與供應鏈規劃混亂。

關稅數字背後:結構性風險浮現

《紐約時報》指出,所謂的「休戰」是讓中國商品關稅率下調,但美國對中國與其他國家的關稅差距縮窄。根據「耶魯大學預算實驗室」計算,今年中國商品平均實際關稅上升約20.2個百分點,而對其他國家為17.3個百分點。

經濟學者、彼得森國際經濟研究所的邦恩(Chad P. Bown)估算,中國商品平均關稅率為47.6%,但與其他國家關稅的比較並不明確。

另一經濟學者希澤(Brad Setser)表示,「如果這就是最終的關稅結構,企業轉出中國的誘因就變小了。」他說,2024年川普在競選時曾提議對中國商品徵 60%關稅,對其他國家為10%~20%,目前卻並未落實。

白宮發言人德賽(Kush Desai)回應,國家安全關稅(針對汽車零件、藥品、半導體等)仍對中國構成不對稱影響,且政策焦點在削弱中國對稀土等產品的「卡脖子」能力。

供應鏈重構誘因減弱

《紐時》說,許多企業原本評估將供應鏈脫離中國,如轉向印度、越南、巴西等地,但關稅下調後,一部分企業認為「暫時沒必要把生產線搬出中國」。

美中貿易全國委員會會長譚森(Sean Stein)表示,多數公司認為「在任何地方都無法完全複製中國的製造生態系與成本效率」,「過去川普政府初期,企業確實感受到搬離中國的壓力,但目前這壓力尚未實現。」

在越南胡志明市等地,新工業園區如雨後春筍般出現,原被視為製造轉出基地,但小型企業資源有限,避開中國仍困難。

政策意圖與地緣政治風險交織

雖然官方稱此次關稅調整為「減少對中國依賴」的一環,白宮發言人德賽則強調,川普承諾「復興國內製造業與產業」,貿易與關稅政策以及數兆美元投資承諾「正在落實該承諾」。

分析指出,中國並未如印度、巴西那樣遭受高額報復關稅,因為北京掌握稀土、其他關鍵原料出口及對美國製造業供應鏈的反制能力。報導指出,北京曾透過稀土出口限制威脅關閉美國汽車工廠及其他產線,展現強大反擊能力。

因此,美國希望強化供應鏈自主、減少對中國依賴的目標,可能因本次協議而被削弱。雖美國對中國商品仍徵高關稅,但與其他國家的差距縮小,實質上可能增強中國在全球供應鏈的主導地位。

短期內,協議帶來穩定,但企業與經濟學者仍保持謹慎。上海供應鏈顧問強生(Cameron Johnson)說,你不會為一次10%減免就搬工廠;且協議能否維持,還需看川普與習近平下次會面能否落實。」

報導提醒,美國若因關稅下調而暫停企業轉移,對中國依存可能反而加深。這不是單純的關稅鬆動,而是一場涉及供應鏈重構、經濟自主、國安議題與地緣政治風險的複雜博弈。

中美達成的關稅調整,短期為企業提供喘息,但長期可能模糊美國原先「企業脫鉤中國、強化國內製造」藍圖。台灣在全球供應鏈中的角色、中國製造依賴,以及美台供應鏈策略協作,均值得密切關注。