【編按:今年是北京故宮百年紀念,大陸《中新社》特別從故宮古鐘表、古宮研學、故宮志願講解員、故宮貓、故宮文創以及故宮往事等角度,為《梅花新聞網》讀者撰寫了六篇既具深度且生趣盎然的故事,提供賞析,今起以系列一至六註記。】

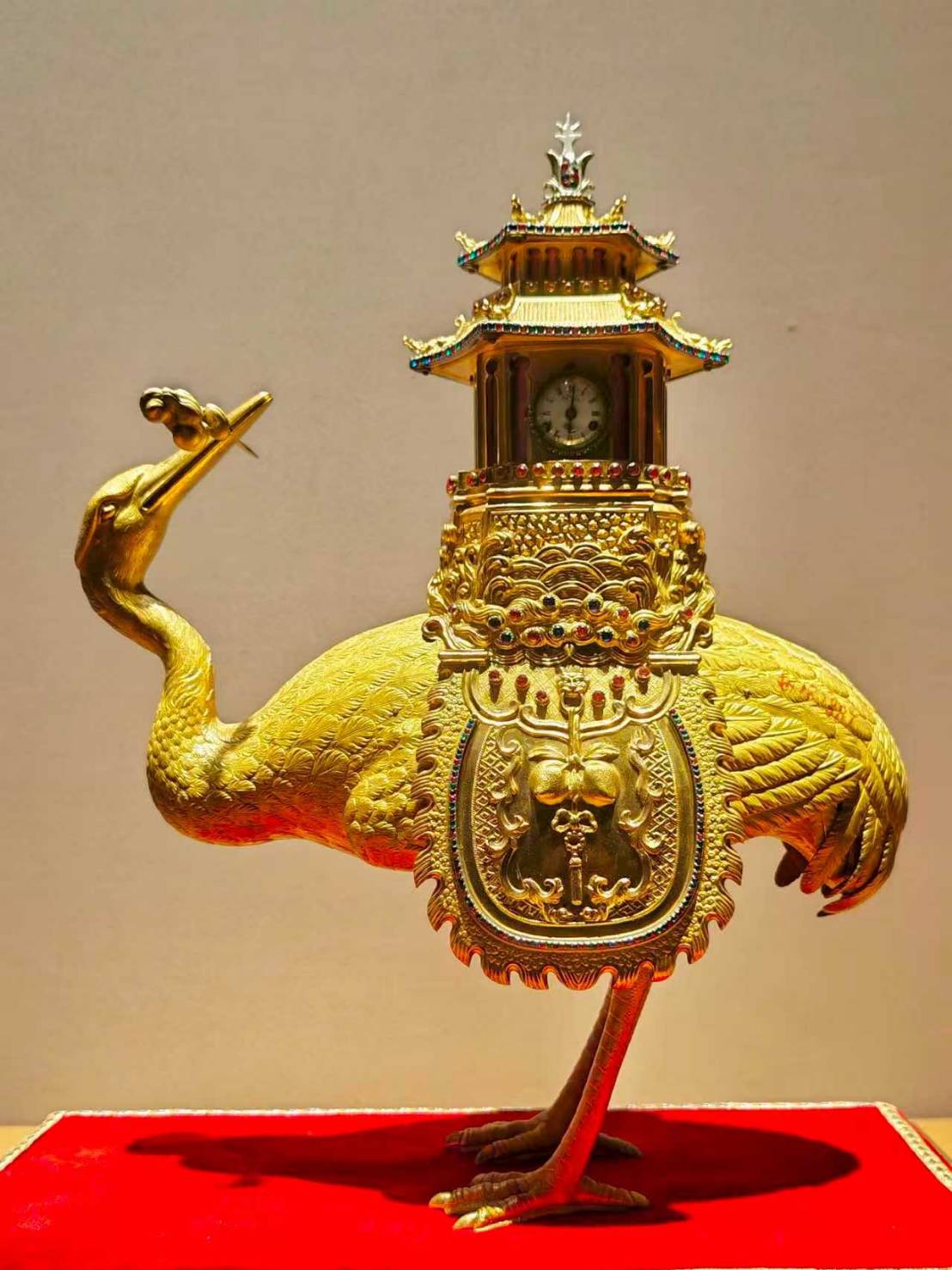

10月,有幸約上「百年守護——從紫禁城到故宮博物院」特展的公眾,迫不及待在社群平臺上曬出自己拍到的故宮寶貝。其中,精緻華麗的古鐘表頻頻出鏡,包括英國18世紀製造的銅鍍金仙鶴馱亭式表、清乾隆時期「廣鐘」(廣州製造機械鐘表)銅鍍金仙猿獻壽麒麟馱鐘等。事實上,北京故宮博物院常設展館裡還有個鐘表館,陳列著一批巧奪天工的古鐘表,令遊客看得直呼「每一件都想抱走」。

作為西方舶來品的古鐘表,乃故宮館藏中比較新潮、頗有科技感的一類文物,既是實用的計時工具,又是華麗的工藝品。這些被中國宮廷珍藏的「高科技文物」,反映18、19世紀西方鐘表製造業的發達,也見證明清時期中外鐘表技術的傳播切磋、東西方文化的交流融合。

目前,北京故宮博物院180餘萬件藏品中,有超過1500件古鐘表文物。「產自英國的最多,也有來自法國、瑞士,清宮自造或廣州工匠製造的約占兩成。」退休後返聘的故宮博物院文保科技部鐘表室修復師王津介紹,英國鐘以歐式建築造型、田園風格居多,法國鐘喜歡以熱氣球等時代新發明為造型,瑞士藏品多為小型鐘表;廣州則是西洋器物入華首站,後來盛產中西合璧的「廣鐘」。

據史載,1601年,歐洲傳教士利瑪竇將兩座自鳴鐘進獻給明朝皇帝,鐘表第一次為中國宮廷所認知。至清朝,酷愛西方科技的康熙皇帝收集了許多西洋自鳴鐘,不少是外國貢品,並設立制鐘作坊仿製、維修「西洋鐘表」。雍正時期,鐘表作為計時工具在故宮內廣泛使用,皇帝出巡要帶上自鳴鐘。乾隆時期推動清宮鐘表製作步入鼎盛階段,會寫中國字的西洋「寫字人鐘」等深得乾隆喜愛。

故宮收藏的古鐘表裡,不乏中西合璧的傑作。以本次百年特展裡的展品——銅鍍金仙鶴馱亭式表為例,一隻曲頸仙鶴口銜靈芝站在紅絲絨木座上,背馱二層仙閣,二針小表嵌於閣中間;鶴腹中安置音樂機械裝置,啟動時可演奏四支樂曲。該鐘表的機械部分刻有英國知名鐘表匠的簽名,但外形裝飾卻極具東方風情,業內推測或為中國人所設計。這座英制鐘表曾作為二十餘件國寶級鐘表之一,於2024年「回」英國倫敦參展,被認為直觀傳達出了「中英文化對話的資訊」。

海內外大展「常客」掐絲琺瑯轉鴨荷花缸鐘也是中西融合產物。它由清宮造辦處工匠用廣州製作的掐絲琺瑯缸和法國的奏樂機械系統「混搭」而成,上弦啟動後,音樂響起、荷花瓣張開,花心中的西王母穩坐不動,童子、白猿跪拜呈獻桃狀,精巧程度「不亞於今天的機器人」。正如王津評價,計時僅是古鐘表基本功能,各顯神功的演示功能才是「絕殺」。遺憾的是由於場地所限,目前鐘表館備受歡迎的動態演示暫時停了。

王津在故宮工作四十餘載,經手修復了兩三百座西洋鐘表,印象最深的莫過於由瑞士鐘表大師製作的「變魔術人鐘」。該鐘表由1000多個零件組成,含7套系統、5套機械聯動,是公認的世界上最複雜的西洋鐘表之一。王津帶著徒弟亓昊楠耐心拆解、修復、調試,歷時一年多才完工,「每一次修復,都像穿越時間隧道與古代鐘表匠人對話,向他們的高超技藝致敬」。

紫禁城這些稀世鐘表,時有赴海外參展的機會,包括港澳臺地區及亞歐國家。王津對日本巡展記憶猶新。上世紀90年代,故宮五六十件古鐘表文物在日本進行多城巡展,歷時半年,「展區附近候場隊伍總是拐好幾道彎。我們幾位修復師輪番前往日本,為參觀者演示鐘表動態功能,現場很轟動」。

在王津看來,故宮鐘表「走出去」,讓更多海外朋友沉浸式接觸這些寶貝,正是那段以鐘表為載體的中西文化交融史在現今時代的延續。而王津和亓昊楠這對師徒組合,以「擇一事,終一生」的匠人精神和高超手藝,因紀錄片《我在故宮修文物》在網路走紅後,也更加用心地擔起故宮守護者角色,把技藝傳到更多年輕人手裡。(待續)