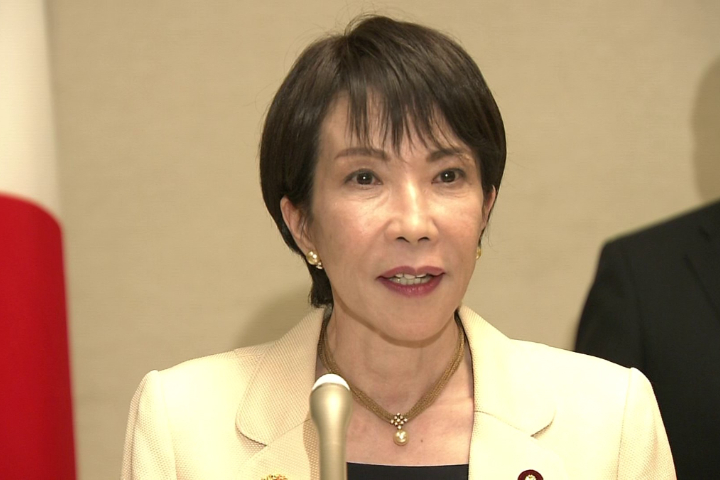

日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本存亡危機」後,北京迅速打出強硬的「組合拳」回擊,其強度少見。具大陸官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」今天(18日)指出,陸方此次的反制措施有三大新特點:手段更精準、輿論上占據道義制高點,大陸社會反應愈發從容自信,「高市的挑釁,只會讓國際社會充分認識到,別指望中國在核心利益有任何妥協的空間」。

「牛彈琴」開頭直言,這場風波讓人聯想到2012年日本「國有化釣魚島」爭議,當時同樣是日本先挑釁,同樣引發大陸強力反擊,「風風雨雨十多年,好不容易中日關係走出谷底,結果高市幾句話,讓好轉勢頭戛然而止,甚至急速向深淵墜落,令人格外痛心。」文章感嘆,多年修補,幾乎毀於一旦。

不過牛彈琴認為,與十多年前相比,北京這一輪對日反制已展現出截然不同的樣貌,最新動作至少呈現出三個明顯的新特點。

文章首先指出,外界過去提到中國反制,多半還停留在「嚴正抗議」、「強烈譴責」這類外交語彙的印象。但這一次,北京顯然不打算只停留在話語層面,而是直接出手,打出了一套組合拳。

包括中方兩次以「奉示」方式提出抗議,外交部發出提醒,呼籲民眾謹慎規劃赴日旅遊行程;教育部對赴日留學釋出風險訊息;多部日本電影在中國市場臨時延後上映,「這些都不是單一部門的零星反應,而是有節奏地向日本社會施壓」。

「尤其是『奉示』二字,格外值得玩味。」文章指出,這代表相關交涉已不再是一般層級的日常工作,而是帶著更高層意志的政治行動。與此同時,共軍也釋出警告,若日本軍事介入台海衝突,日本全境都可能成為戰場風險區域。

文章提到,日本多檔旅遊、航空、零售相關個股在消息發酵後出現明顯下挫。有大陸媒體引述日本經濟學者估算,今年一到九月中國赴日旅客已超過數百萬人次,若北京進一步收緊,可能使日本觀光產業損失高達數兆日圓,「一言興邦,一言喪邦」,在股價的波動中呈現得一清二楚。

牛彈琴提出第二大關鍵,是北京在這一輪對日反制中刻意把自己放在「被動反應」的位置,不是主動尋釁,而是「被迫回應」。

文章強調,高市是在敏感時刻主動拋出涉台、甚至暗示軍事介入的談話,才讓北京不得不強硬應對,這使得中國在輿論場中得以訴諸「是非黑白」,把高市塑造成破壞現狀的一方,把自己的立場包裝在「維護歷史與秩序」的框架之下。

第三個被點出的特點,是中國內部情緒的變化。文章稱,高市早苗公開談論軍事介入台海,對中國社會來說無疑是挑釁,「不憤怒就不是中國人」。但與以往不同的是,這次在情緒背後,更多的是一種不疾不徐的自信。

在社群平台上,不少大陸年輕人對高市「台海有事」的說法,只用四個字回應:「一言為定」。這句話當然帶有戲謔,但也透露出一種自信:如果真走到那一步,中國有足夠的實力與意志應對,不再是只能被動承受的一方。

文章把這種情緒變化,歸因於綜合國力的提升。從經濟規模超過日本數倍,到電動車產業換道超車,再到海軍艦艇快速擴張、福建艦入列、四川艦海試,北京在對外傳遞訊號時,不再只是強調「不容挑釁」,而是將實力展示、民意情緒與政策選項連成一線,試圖塑造一種「不必聲嘶力竭,也足以嚇阻」的大國心態。

分析完三大特點後,文章拉回整體局勢,指出過去歷任日本首相即便立場保守,在觸及台灣問題時仍多半保持一定模糊與克制,避免與北京正面衝撞,其中包括高市的政治導師、前首相安倍晉三,而高市的言論在北京看來,已不只是政策立場,而是象徵性的「開局宣言」,等於把中日關係主動推向一個尖銳的軌道。

第二層,是中國自身的變化。文章稱,這幾年中國在三個維度發生了深刻轉變:在實力上,從「追趕者」變成部分領域的「並跑甚至領先者」;在制度運作上,從外交、宣傳到經濟工具的協同運用更加熟練;在話語上,則不再滿足於在他國設定的題目下作答,而是開始提出自己的問題、設計自己的敘事框架,對日反制可以從法律、輿論、經濟、市場多方下手,視情況調整力道。

評論也認為,北京這次在對日問題上展現出更高的容忍度與更快的決策節奏,這種「淡定」是一種新的大國心態,情緒還在,但不再主導一切。

文章也回顧,2012年日本將釣魚島「國有化」後,被迫面對的一個現實,是中國海警巡航釣魚島海域逐漸常態化,東海局勢的權力平衡在不知不覺間發生了改變。牛彈琴認為,高市早苗的涉台挑釁,可能也會帶來類似效果——迫使北京在軍事、法律或行動層面採取更為堅決的做法,讓外界清楚看到中國在台灣問題上的底線。

旅美大陸政治評論員鄧聿文也在《德國之聲》(DW)提出觀察。他認為,這次北京動作之所以如此密集,關鍵在於高市的言論幾乎一次踩中了大陸政治系統中的四條紅線:主權、歷史情感、台灣問題國際化,以及最高領導人權威。

其中,主權與歷史情感紅線在台海相關爭議中並不陌生;中國長期將台灣視為核心利益,也一再透過教材與媒體強調對日本侵略歷史的記憶,台灣問題國際化則關乎北京對外威懾的穩定性,一旦被其他國家視為「可討論的國際議題」,就可能削弱「一中原則」的實際效力。

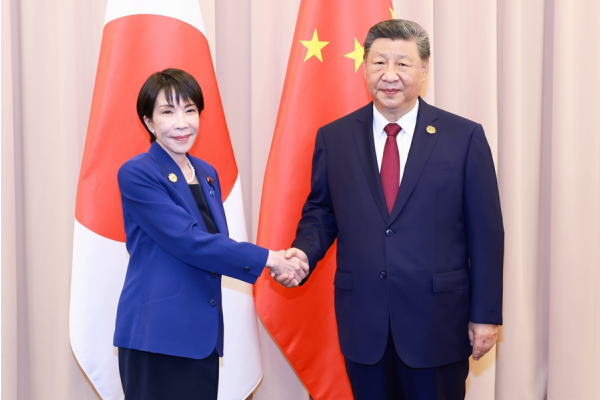

但在鄧聿文看來,這次真正讓北京難以退讓的,是「權威層面」的敏感。高市在國際場合曾對大陸國家主席習近平釋出穩定關係的訊號,回國不久卻在國會拋出與此前態度截然不同的「台海介入」言論。在高度重視「承諾」的北京眼中,這種反差容易被視為刻意的政治羞辱,讓事件從一般外交摩擦,升級為必須強硬回應的政治問題。

鄧聿文也指出,中國駐日大使以「奉示約見」方式向日本外務事務次官提出嚴正交涉,就是這一點最直接的體現,這類措辭通常只在涉及最高層的情況下才會出現。