桂宏誠/民主文教基金會董事長

黃埔軍校百年校慶在台灣引發了誰傳承了「正統黃埔精神」之爭?但總統賴清德在就職演說中把「中國」和「中華民國」視為兩個國家,讓人無法理解與「外國」創辦的軍校爭正統,其邏輯及意義到底何在?並且,黃埔精神必需回溯到歷史情境的脈絡中,才能得其要義。

中國國民黨在廣州創辦黃埔軍校的背景,先是聯俄容共而容許中國共產黨以個人名義加入國民黨。繼而,民國13年召開第一次全國黨代表大會及頒布〈建國大綱〉後,決定在蘇聯的援助下建立黨軍,以期打倒背後受列強支持的軍閥,追求中國統一及國家自由的目標。

信仰三民主義而願犧牲

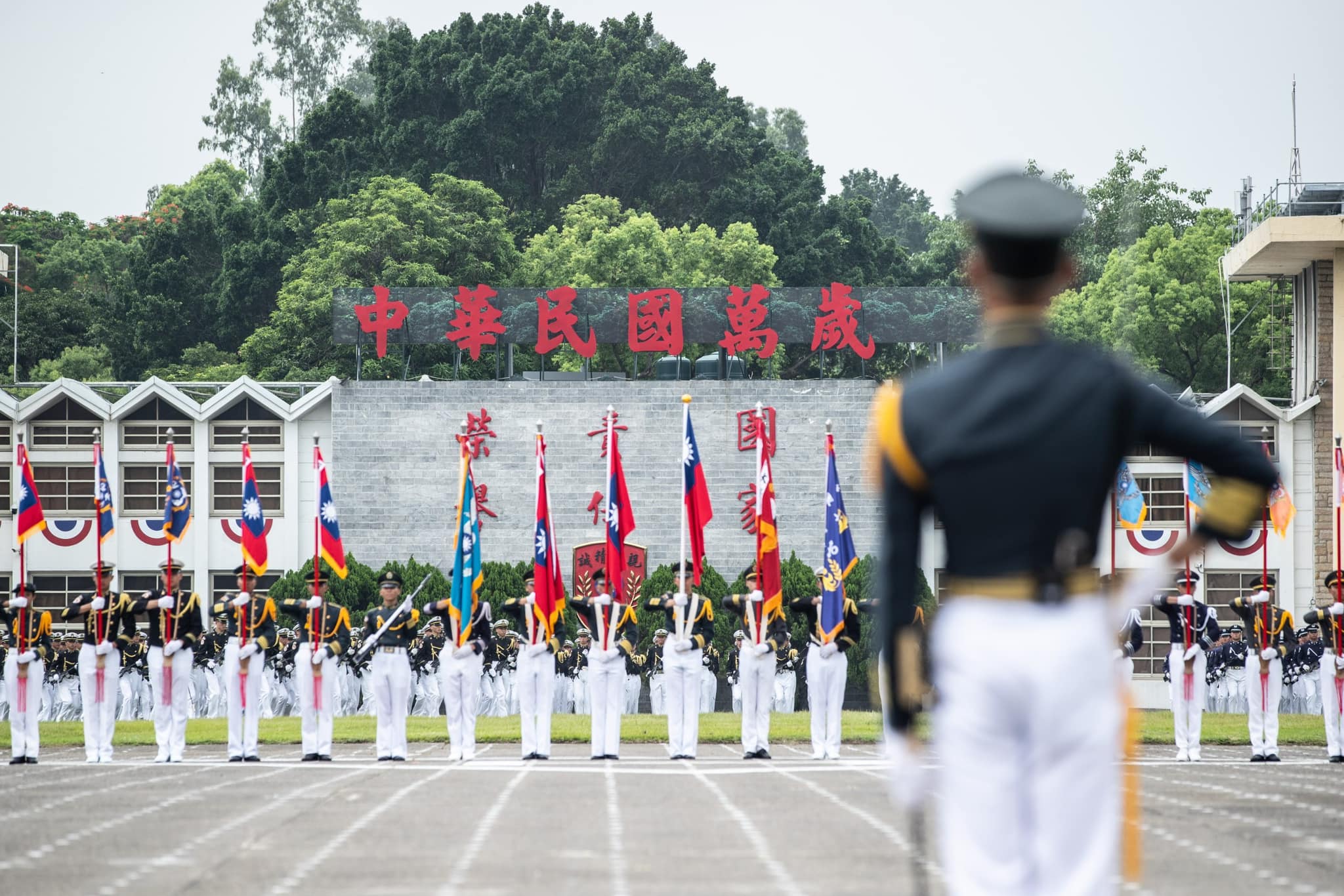

《黃埔日刊》早在民國15年就發表了〈什麼是黃埔精神〉一文,同年黃埔軍校第四期畢業生的誓詞裡,即有「為主義而奮鬥,為主義而犧牲,繼續先烈生命,發揚黃埔精神,以達國民革命之目的」的內容。前總統蔡英文主持陸軍官校建校92年校慶典禮的致詞時,提到以「犧牲、團結、負責」為要旨的「黃埔精神」,則始自蔣中正總統在鳳山陸軍軍官校35週年校慶時所為的闡釋。

黃埔精神在建校兩年後就提出,是因已有東征戰役及完成兩廣統一的成就。而這支以黃埔軍校為主力的黨軍,所以能展現不怕死的犧牲精神,正是因信仰以三民主義追求中國的統一與獨立自主。

回復以文制武的文治政府

國民革命軍北伐時軍力約10萬人,各派系軍閥的兵力共90萬人,何以僅兩年時間就能北伐成功?對此,胡適在一篇文章中提到,北伐時期宋子文曾向一位美國學者解釋:「國民革命的主旨是以黨治軍,就是以文人制裁武人」。

民國16年6月的《現代評論》雜誌有篇題為〈從南北到東西〉的文章分析,北方不能用文人,「只剩下一個赤裸裸的武力」,而南方則「槍與筆聯合起來,所以所到處如入無人之境」。換言之,黃埔軍校創建的不僅是較為現代化的軍事力量,更傳達了恢復「以文制武」的目標。

中山先生頒給黃埔軍校創校開學典禮的訓詞:「三民主義,吾黨所宗,以建民國,以進大同,咨爾多士,為民前鋒,夙夜匪懈,主義是從,……」,說明了黃埔建軍是經由「軍政、訓政、憲政」三個過渡期,以實現三民主義來強國富民為最終目標。尤其,中山先生主張恢復考試權,即為回復中國自漢朝已確立「文治政府」傳統的重要號召。

缺乏歷史脈絡的正統黃埔精神

中國自1905年清廷宣布廢科舉後,不僅文人頓失人生目標,安定社會的「士紳」也被「土豪劣紳」取代。而為求中國強盛所興起的尚武精神,更還鼓舞了軍閥官僚以武力取得政權。美國普林斯頓大學教授Gilbert Rozman即指出,廢科舉是「比辛亥革命更具革命性的轉捩點」。

因此,實現三民主義使中國不再受列強的宰制而戰,以軍政的破壞為文治政府的建設奠定條件,都可謂是黃埔精神的深層底蘊。但這些在以黃埔精神正統自居的「中華民國(台灣)」,幾乎是不存在的歷史,不知道其正統在哪?

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※