張仲嫣/台灣眷村文化學校文字主理人

據說,我的爺爺成立了南部第一間私人圖書館。樂群館,在民國六十年代的潮州鎮。

爺爺的家共有三層,地下室是孩子們的禁區,二樓是住房,一樓則是存放爺爺藏書的地方。一排一排鐵書櫃,一道道高牆,放滿各式各樣的書:線裝、精裝、絕版書;唐詩、宋詞、山海經;字帖、畫冊、評論集,還有爺爺本人寫作出版的作品——應該說是,各式各樣契合爺爺文人性格的書才對。至少在記憶裡,我從未見過化學詞條,或土木工程相關的字眼。

按當代圖書館的規模,內建於爺爺私宅的樂群館相當迷你。但那一排排書架之於幼年的我像座迷宮,在裡頭轉悠,偶爾會繞不出來。頭幾次相當驚恐,書架好高,猶如層疊的山充滿壓迫,將我團團包圍。加上叔叔說裡面有錦蛇出沒,錦蛇是什麼蛇我不知道,但我害怕小小的自己會被咬、中毒,再也出不來。幾次以後,我發現迷宮的指標:爺爺喜歡牡丹,總說家鄉洛陽的牡丹富貴大氣,因此高掛牆上。靠近爺爺書桌的書櫃外側,依序放置收藏的硯台、紙鎮,還有他最寶貝的唐三彩。順著爺爺的鄉愁,我就能找到回家的路。

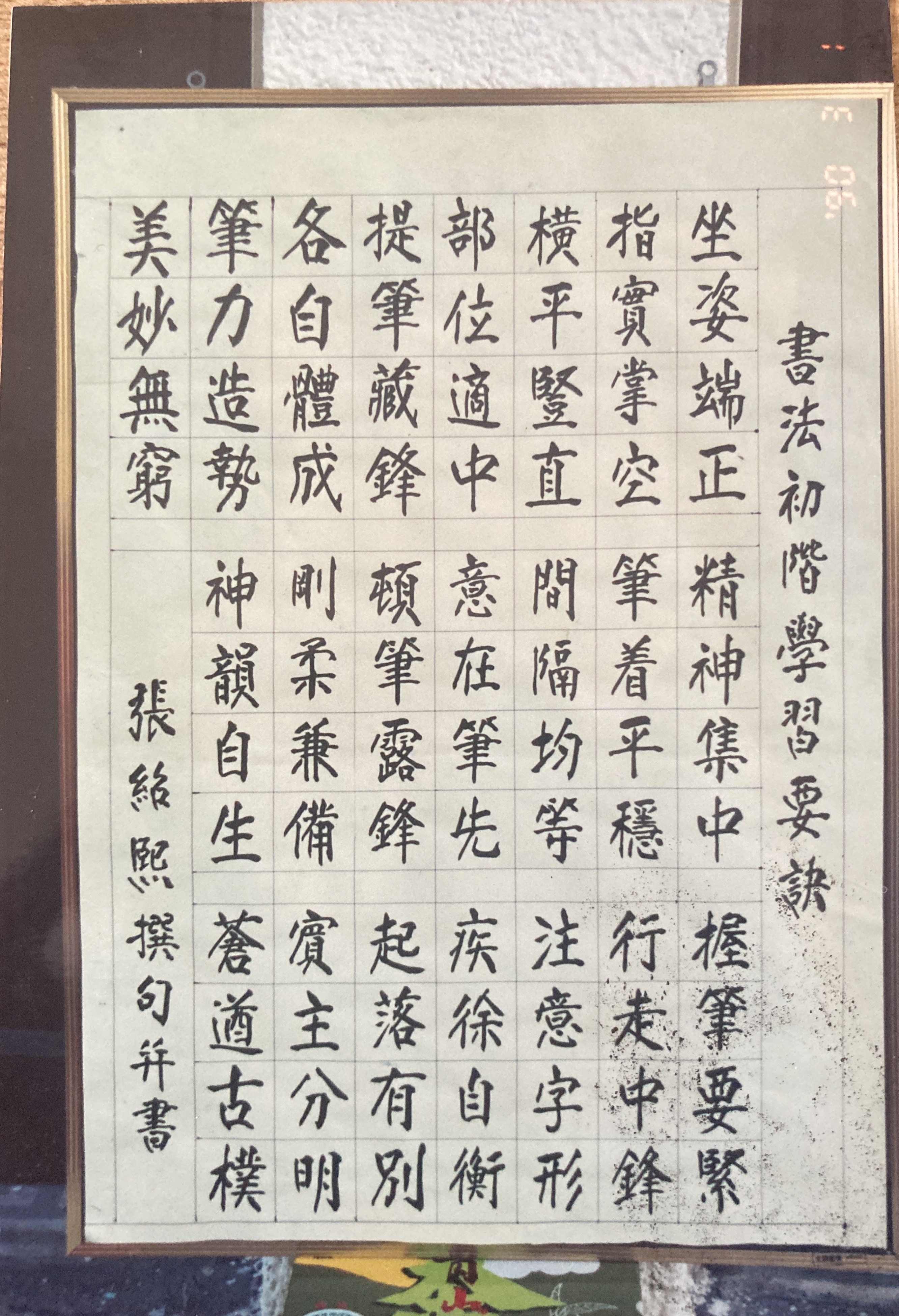

作為書法家,爺爺總在院裡練字。但我不喜歡。不喜歡手腕懸空,不喜歡溼答答的桌面,不喜歡他盯著我練習寫字。他說不需要練永字八法,練好「一」即可,書法的一字如同做人,前首要鈍,後尾要圓,必須橫平豎直,行正身正。趁爺爺稍不注意,我會溜進書架間,看到書脊上認識的字,便拿出來翻一翻。爺爺習慣用藍色的圓珠筆,在重要的句子右側畫上規律的波浪形,寫下他的讀書筆記。若是令他觸動的書,會在第一頁將感想寫作四句平仄工整的詩,末端押上日期與他的字,震魁;八十歲以後閱讀的書,則用他自予的號,「邙山老人」。

飯後,爺爺會帶我到公園散步,再進書櫃間找些合適我當前程度的詩詞,耐心講解。年紀稍大一點,我會將課本帶回爺爺家,請他以現場人的身份解釋「聯俄容共」、「西安事變」,和我不能體會的北方刺骨的風,並請他從書架推薦相對應的書籍,一沓又一沓,讓我作為補充資料閱讀。翻開的書頁有的業已泛黃,有些浮有斑點,聞起來潮濕、溫潤,像一陣大雨過後的黃昏草地,又像是爺爺夏日裡攤曬的積年墨寶。又或者,那其實就是爺爺的味道。是刻印我血液的書的氣息。

爺爺過世後,家族紛擾讓圖書館沒了。書被丟了,那些爺爺說要留給我的書。爺爺曾說,書不值錢,但我是女孩,不需要顏如玉,書裡有給我的金縷衣和黃金屋。圖書館一詞自此如無意間扎入掌心的木屑,碰觸時隱隱生疼,只能靠流連書店,於熟悉書頁氣味間求得心靜。每當瞥見書櫃內的我的姓名,免不得暗暗猜想:爺爺會感到驕傲嗎?我在指標性的誠品,在巷弄間的獨立書店,你會驕傲嗎?

會吧。

再後來,書店不再是取得新知的單一途徑,因為世界有了更新的書,它們已然除卻書的樣貌:電子書,一種沒有扉頁和氣味的書。猶如沒有軀體卻被完整保留的靈魂,是爺爺沒有見過的。

在洪堡大學讀書的日子,為響應環保趨勢,課程大多用電子書與文獻、紀錄片,甚至是教授因應課程錄制的Podcast。電子化的過程新奇,偌大的課堂幾乎不見書的蹤跡;少見紙筆,只有人前一台的MAC或Ipad,一本本書的靈魂井然有序地安置其中,永久保存。教授說,電子書可減少樹木濫伐,不僅對環境友善,對研究生也友善。載體輕巧了,我們不需要復刻他們當年的前捧後揹,拖著書,步伐沉重地在圖書館爬上又爬下。

但我不習慣。閱讀速度也隨介面的改變減慢。即便想克服障礙融入群體,和大夥一樣帶筆電上課、投資平板,但對於相對重要的文獻,還是必須將其印出,隨著教授的聲調,逐字、逐句閱讀。和爺爺一樣,我在重要句子下方畫波浪線,標注我的讀書筆記。我寫不了詩,但會在每一篇論文標題處寫下閱讀後的重點扼要。

老派。同學戲謔地說。

「是啊,可我寫的書有電子版本唷!」儘管能微笑回應,但看著同學們一個比一個更電子化,將文句有效率地歸檔作為論文資料,一秒分享彼此的筆記,老派的格格不入讓我顯得不自在。羞赧。現代人該具備的數位能力,我無法掌握。

我在老派與現代的邊緣掙扎,在環保與慣習之間徬徨,不停試圖越過這道牆。

直到論文的最後一哩路。時間急迫,我決定放下糾結,按順手的方式進行。文獻堆疊看著雜亂無章,桌前的我卻清楚知道次序在哪,透過紙張氣味,翻頁過程,紙筆與手部肌肉連動畫出標記重點的波浪線和書寫筆記,那樣的一氣呵成,沒有好壞對錯,我只是沒來由地需要,需要這紙本餵養出的習慣—突然感覺自己,從書本、從閱讀習慣裡,承襲了爺爺的身影。

沒有好壞對錯,我只是在現代與老派的爭鬥中,找到了第三條路:做我爺爺的孫女。意味著,已不在世間的他的傳承,是他存在過的證明,如同他留下的書與作品。當然,它們會被丟棄,我寫的書有天會受蠹蟲侵襲,而我終將也會如他一般凋零。一切全是有機帶來的、恆常下的無常。

無法永久保存的無常,是自然之道。

科技與數位為傳統模式掀起駭浪。我還是會繼續努力走進現代化,然而因這明確的身份認同,讓我對於書店,和書店內那一本本具有軀體以及重量的個體,更感珍惜。無論電子化如何往永恆發展,我都期待紙本與書店持續存有。它們是連結的載體,連結了當下和過往,世代與集體記憶。連結了衝突與對立,毀壞與消亡,就和活著的我們一樣。

關於樂群圖書館的有限資訊按這裡

關於張仲嫣

現旅居德國柏林

台灣眷村文化學校文字主理人。柏林洪堡大學南亞暨東南亞研究碩士,身兼作家、文字編輯、企劃創意規劃等身份。

著有《白搖滾》《前面有什麼》兩本音樂小說。

※專欄文章不代表梅花媒體集團立場※