《紐約時報》(The New York Times)周一(7日)專文指出,總統賴清德正在推動產業「去中化」,呼籲半導體企業切斷與中國的供應鏈連結,試圖減少對北京的經濟依賴。然而,數十年來台商深耕中國大陸、產業高度互補,令台灣在經濟安全與現實利益間進退兩難。

文中指出,台灣長年仰賴中國作為最重要的貿易夥伴與出口市場,無數台灣企業也在中國設廠、生產、拓展市場。然而,民進黨政府正積極推動「去中化」政策,試圖削弱與中國的經濟聯繫。

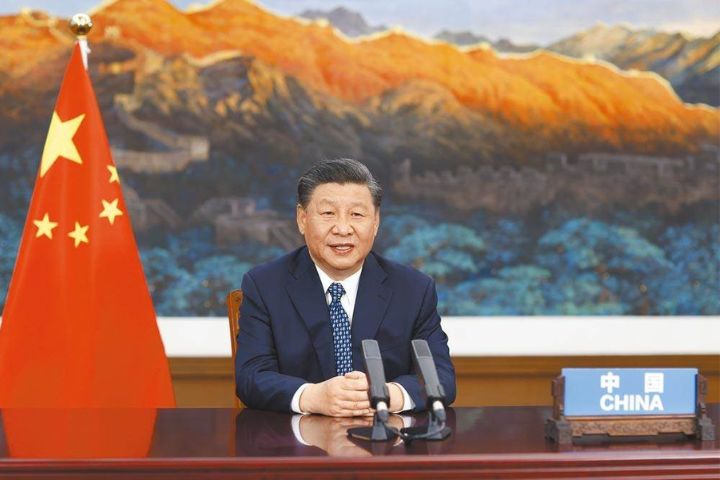

總統賴清德近日呼籲台灣的半導體企業應停止與中國進行採購與銷售,轉而建立一條由民主國家構成的供應鏈。他強調,台灣企業應與價值理念相近的國家合作,以確保產業與國家安全。

民進黨政府上月更進一步對華為與中芯國際實施出口限制,要求台灣企業對這兩家中國科技巨頭的出口必須先取得許可。這一舉措符合美國長期試圖切斷中國取得先進晶片的目標,但也顯示出台灣在中美兩大強權之間的艱難處境。

美國胡佛研究所(Hoover Institution)研究員坦普曼(Kharis Templeman)指出,台灣執政黨希望對華盛頓展現可靠形象,即使必須付出短期經濟代價也在所不惜。

不過,與中國脫鉤的代價恐怕遠不止短期損失。數十年來,台灣企業的對外投資幾乎集中在中國。台積電與鴻海等科技巨頭,正是依賴在中國設廠與對中銷售才壯大起來。

鴻海創辦人郭台銘便是在中國建立起廣大的電子製造網絡,為蘋果、輝達(Nvidia)等國際品牌代工。另一位台灣富豪、廣達電腦創辦人林百里也是在中國製造筆電致富。

過去,經濟連結曾被視為中國對台動武的抑制力量,同時也是中國影響台灣的管道。然而,自2014年太陽花運動以來,越來越多台灣人開始質疑過度依賴中國的風險,當年政府與中國洽談服貿協議即在民意壓力下流產。

新冠疫情與美中貿易戰加速台商撤離中國。2023年,台灣對中國的新增投資僅占總額的7%,相較2010年的逾80%大幅下降。

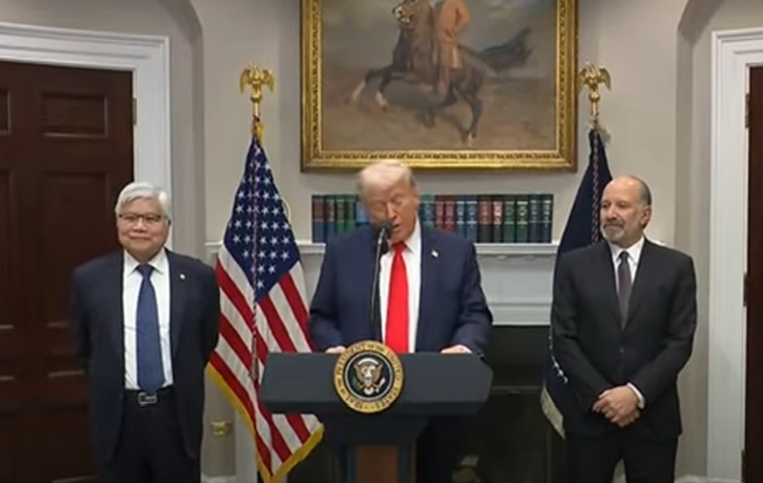

但要徹底與中國經濟脫鉤,仍困難重重。中國仍是台灣出口的最大市場,尤其是晶片領域。與此同時,台灣也高度依賴美國的政治與軍事支持,以抵禦北京壓力。美國總統川普(Donald Trump)要求台灣大幅提高國防預算,並指控台灣「竊取」美國在半導體領域的領先地位。台積電已承諾將在美國投資增加至1,650億美元,並於今年3月由執行長魏哲家與川普共同宣布該計畫。

儘管壓力四起,仍有不少企業難以放棄中國。一家台資家族企業經理表示,在中國生產的供應網無法輕易被取代;32歲的陳如碧(Ruby Chen)則在中國山東創立中藥養生品牌,並舉辦創業營隊,協助台灣年輕人在中國創業。她直言:「這裡很適合創業者,我只是一個普通家庭出身的女孩,靠著一點積蓄就能開始。」