劉奕宏/前國民黨青年團總團長、大九學堂二期學員

與創制、複決相比,罷免制度是最少被使用的直接民主形式。之所以鮮少使用,是因為民主政治在設計任期時本身就是對於權力的一種限制,如果一位國會議員做不好,那就在下一屆的選舉中換掉他。不論是四年、五年、或是六年,民主政治的設計正是為了讓一位官員有充足的時間去發揮其能力,也讓民眾有充足的時間去檢視其施政。而罷免則會打破這樣的規則,形成憲政與制度上的不穩定,也會讓人民疲於奔命於頻繁的政治動員中,所以才不應該成為民主政治的常態,而是作為最後的手段來使用。事實上,世界上有許多民主國家也沒有罷免的制度。

更何況,民選官員也並非選上就能高枕無憂,民主是一套分權制衡的設計,憲法與法律本身就設計了官員能做的事情。用歐巴馬的話說,當我們選出一位糟糕的人時,他能造成的傷害也有限。而且我們能把他送進監獄、褫奪公權、或是彈劾。即使沒有罷免,我們還是有很多方法來限制一位民選官員。就算要罷免,也應該是針對個別極度不適任的立委或是官員才對,而不是一股腦地把所有立委都放進去,這是對制度的濫用。

那麼,國民黨立委到底做了什麼罪大惡極之事,導致臺灣要開創全世界聞所未聞的全盤大罷免呢?

綜觀罷免方對於大罷免的理由,他們主要將立法院改革法案、刪除國防預算、杯葛大法官人事權、以及與王滬寧見面等行為視為是國民黨親中賣臺,必須要立即罷免的證據。但是真的是這樣嗎?難道這些不是全世界的國會議員與政治人物再正常不過的行為嗎?

別的不說,相信很多人都曾經透過網路上的畫面看過臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)受美國國會議員輪番砲轟的場面,其他像是馬斯克(Elon Musk)、庫克、比爾蓋茲、TikTok執行長周受資等人都曾經出席美國國會的聽證會。而美國國會還調查過尼克森的水門案、CIA走私軍火案、並推動柯林頓的彈劾案。在這些過程中,美國人從來不認為美國國會管太多,反而認為這是勇於揭露真相、不向強人與科技巨頭低頭、為人民積極發聲的正義之舉,怎麼當我們為了要補足制度上的不足時,就變成了擴權賣臺的手段呢?

再比如刪除國防預算,美國國會更是親手停止了全世界最先進的戰鬥機F-22的生產。美國國會在去年通過的法案讓美國國防部砍了F-35戰鬥機、AH-64阿帕契直升機、UH-60黑鷹直升機、維吉尼亞級潛艦等尖端武器的採購。作為全世界軍費第一的美國,美國國會砍過的國防預算與武器之多,以致於軍迷之間還有一句玩笑話叫做「敵人在國會山」。但即使如此,你從來沒有聽過美國人會認真的跟你說美國國會這樣的做法是「親中賣美」。

再說到封殺大法官人選,稍微研究總統府提名的名單,就會發現姚立明原本為賴清德競選總部主委,結果搖身一變成為司法院副院長提名人;廖福特則是曾經擔任過民進黨中央黨部仲裁委員,質疑這兩人有黨派色彩,應該屬於正常監督的範圍不是嗎?而時常針貶時事的劉靜怡,反被柯建銘以「多次辱罵民進黨」為理由公開反對,豈不是進一步的表示民進黨在審查大法官人選時,有政治色彩上的考量?難道其他的提名人選民進黨團不反對,是因為他們「不會罵民進黨」嗎?這樣我們真的可以期待這些大法官,能夠以超然中立的立場進行法律的審查嗎?還是說他們會偏袒民進黨政府,做出有利於行政權的判決呢?

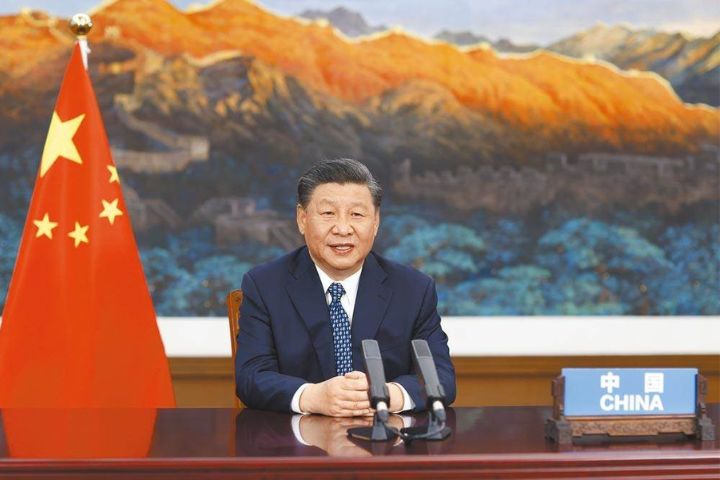

最後是國民黨立委至大陸的交流,這個我想不用列舉太多,光是過去美國三任總統川普、拜登、歐巴馬都曾經在任期內跟習近平會面,川普跟歐巴馬甚至是親自前往北京,其他各國元首更是數不勝數。事實上在越是局勢緊張的時刻,溝通與對話才更顯得重要。而這麼多世界各國的元首,除非他們都是中共同路人,那就更沒有理由單單指控藍營立委。

反觀,如果反對的理由僅僅是因為執政黨與在野黨唱反調,因為理念的不同而選擇用議事手段進行癱瘓,那這不過是民主政治中再正常不過的現象。美國近年就發生過數次行政權與立法權僵持不下,導致預算未通過、政府必須關門的場景;比利時甚至還出現過連續541天選不出首相的情形。事實上作為一個民主國家,對立與拉扯才應該是常態,過程中所犧牲的效率,正是一個多元的政治社會需要花時間溝通的體現。

許多人會說,罷免是人民的權利,人民有制度就可以使用。在這裡我想要引用盛治仁的論點,有制度就可以用,但不代表用了就是對的。就像買東西不滿意無條件退貨,也不是為了讓人使用完再拿錢回來的。罷免團體統包式的全國大罷免,顯然已經違背了制度設計的原意。因此,我想呼籲大家,在7月26日與8月23日這兩天,一起投下「不同意罷免」,讓民主回歸正常的初衷。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※