美知名智庫史汀生中心(Stimson Center)3日發布報告《重新思考威脅:為何中國不太可能侵台》(Rethinking the Threat: Why China is Unlikely to Invade Taiwan),直指中共發動對台入侵可能性極低,籲美國重新檢視以「台海威脅」為由的巨額軍事投資,避免資源浪費在「威脅誇大」的決策幻想隔。

該篇由史汀生中心國安改革計畫主任葛拉茨(Dan Grazier)、戰略前瞻中心研究員史賓斯(James Siebens)及研究員羅林絲(MacKenna Rawlins)經廣泛研究,包括台灣實地訪查等,提出這篇挑戰華府主流國防論述的報告,文內強調核戰升級風險、政治經濟代價與軍事難度將使北京卻步。報告敦促美國國防決策應探索更現實的衝突場景。

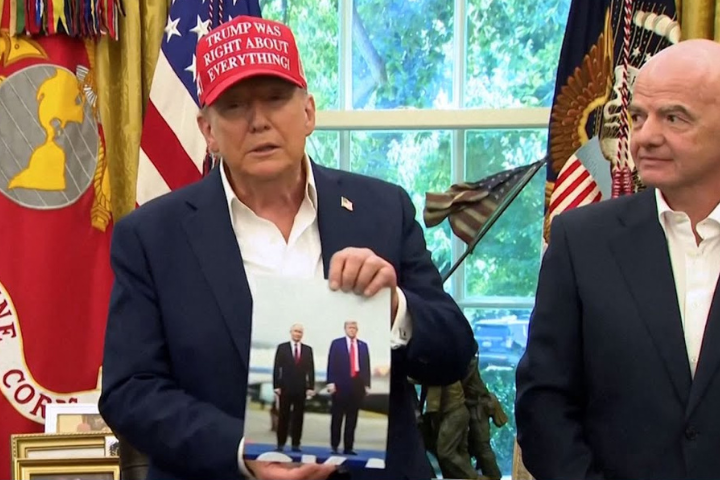

報告發布正值美國防長赫格塞斯(Pete Hegseth)發表臨時《國家國防戰略指南》,指示軍方優先台灣之際,突顯川普(Trump)政府將中國視為首要威脅。作者直言,許多政客與國防工業專家將入侵視為「必然」,僅為證明預算增加合理性,忽略實際因素降低機率。

根據《南華早報》報導,此報告呼籲華盛頓「降低台海攻擊威脅的溫度」,因中國成功機率「日益渺茫」。BBC則稱,多數台灣人相信中國5年內不會入侵,與報告結論呼應。路透民調也顯示,61%台灣民眾認為攻擊「不太可能或非常不可能」,反映台灣民眾的理性樂觀。

報告核心:四重障礙讓北京裹足不前

報告歸納出四大因素,認為是中國領導層視入侵台灣為政治軍事「禁忌」:首先是升級風險(Escalation Risk)。

報告指出,中美均擁有核武器,台海對抗易引發核戰。報告引述美國軍事演習,當常規戰一方落敗,常誘發核選項。在2017年一場美軍演習中擔任指揮的布朗(Greg Bowen)准將便警告:「這已進入非常困難的計算,我們顯然不想走到這一步。」核陰影成最大威懾,遠超冷戰時期前蘇聯通過富爾達缺口(Fulda Gap)的威脅。富爾達位在東西柏林交界一處平坦地帶,很適合機械作戰,作者顯然將富爾達喻為今天的台灣海峽。

其次,侵台是政治賭博。報告說,「一胎化」政策」導致中國人口下降,生育率僅1.18,戰爭傷亡將重創中國共產黨的合法性。的確,解決台灣問題關乎習近平所言「中國的核心利益」,關乎民族偉大復興,但若一旦失敗,將毀了統一機會與國內地位。報告指,年輕士兵多為獨生子,加州大學聖地亞哥分校2020-2021調查顯示,年輕人更傾向和平主義,公眾不青睞好戰統一。

其三,報告認為要考慮經濟後果。衝突擾亂南海與台海航運,中國大陸2023年出口3.41兆美元將崩潰。報告舉2021年長榮海運經營的長賜號(Ever Given)堵塞蘇伊士運河(Suez Canal),造成730億美元GDP損失為例警告,制裁與資源轉向戰爭將惡化國內失業、房產崩潰。報告舉自由之家(Freedom House)、《中國異議監察》(China Dissent Monitor)報告顯示,2023-2024異議事件增27%,工人佔41%,經濟不滿超過統一的熱情。糧食安全脆弱,大豆依賴巴西進口,中斷將飆升價格,侵蝕民意。

第四,報告認為侵台很難避免作戰噩夢(Operational Nightmare)。報告說,征服台灣為史上最大軍事行動,比1944年諾曼第登陸複雜。穿越80英里海峽需巨艦(如二戰沖繩1400艘),但現代飛彈(如雄風二型射程250公里)讓艦隊變得脆弱;且烏克蘭用海王星導彈(Neptune missiles)沉俄旗艦莫斯科號(Moskva),證明小國也可能有作為。而建立灘頭後,台灣中央山脈覆藝60%土地,玉山近4000公尺,叢林稻田將讓裝甲車陷泥沼。

報告拿英國蒙哥馬利(Bernard Montgomery)元帥的市場花園行動(Operation Market Garden),因濕地路障失敗的教訓來比喻。

報告強調,前三因素已使入侵「高度不可能」,軍事為最弱環節,共領導人願承受損失,或可克服困境,但報告說,中國領導人常說,除非和平的手段耗盡,顯示「非和平」只是不得不的選項。而華府視台灣為「第二次冷戰的富爾達缺口」,僅為爭取國防預算的藉口,忽略了現實。

大陸內部掣肘:經濟人口雙重危機

史汀生這份報告指出,中國憲法稱統一為「聖神職責」,但領導層須權衡經濟、人口、政治挑戰。中共黨的目標建於經濟繁榮與國家安全,但一旦衝突就必須權衡利弊得失。

一旦台海生事,對中國經濟影響巨大。報告說,一旦入侵台灣,北京必須調整經濟資源解決貿易戰、國內疫情、房產崩潰等問題,從而引發公眾不滿,可能威脅共產黨的統治。調查顯示,經濟成本的上升,讓民眾傾向維持社會穩定及國際和平。大陸國內經濟衰退相當明顯,且一直無法改觀,已促使內部異議事件上升,這些事件多好發在工農階層及房產糾紛。何況如今面臨生產過剩、投資大降、消費不振、失業高企等問題,迄今仍無有效的解決方案。

再者,國際貿易極其脆弱,一旦台海生事,馬六甲海峽等地航運恐斷,高科技產業必然受創,資源必重新配置給解放軍,但中國糧食依賴進口,大豆斷供後必然漲價,民意及民心必然浮動,不利國內穩定。

以上是主要問題。報告認為還要考慮人口赤字問題,大陸近年老齡化、少子化都很嚴重,20歲左右的士兵缺源嚴重,加上年輕人偏好和平主義,若一旦開戰,能否支持統治2300萬人口的台灣不無疑問;如此一來,更有違中共近年不斷喊出的「中國人不打中國人」口號。

台灣地形難攻,軍事後勤代價龐大

史汀生中心報告認為,台灣地形複雜、歷史兩棲作戰失敗經驗,以及現代監控與軍備環境,使攻台成功機率不斷降低。

報告指出,台灣本島南北長約245英里,東西寬90英里,中央山脈覆蓋超過六成土地,200多座超過3000公尺高山距海岸線僅數十公里,構成全球少見的天然屏障。若中國渡海進攻,至少需動員約7000艘船艦,但在現代衛星監控下難以隱匿,且台灣海峽常有濃霧與巨浪,入侵艦隊易遭導彈鎖定。

報告援引研究指出,台灣西部沿岸僅有14處適合登陸,但多被稻田、聚落或都市環繞,不利部隊集結。道路網絡同樣易受破壞,一旦高架橋遭炸毀,裝甲部隊將陷於泥濘田野,成為防衛火力目標。

二戰放棄「因果行動」攻台 美認代價高於諾曼地

文件回顧二戰時美軍曾規劃「因果行動」(Operation Causeway),準備攻打當時被日本佔領的台灣,原計畫動員9個師、42萬兵力與4000艘艦艇,但最終因規模過於龐大而放棄,轉而攻擊沖繩。當時美軍將領認為,侵台風險與代價甚至高於諾曼第登陸。

中國自身的歷史記錄也顯示挑戰巨大。1949年進攻金門的部隊幾乎全滅,1950年代多次嘗試也告失敗。直到1974年中國才在西沙群島以有限兵力奪取局部優勢,但規模僅約500人,無法與大規模侵台相比。

報告強調,台灣軍力與社會韌性已持續準備數十年。目前常備部隊約25.8萬人,並有逾150萬後備兵力;海軍擁有167艘艦艇,空軍則維持約285架戰機,主力為F-16。國產飛彈「雄風」射程達150公里,「雲峰」則可達2000公里,具備嚇阻能力。

同時,台灣每年「漢光演習」均模擬灰色地帶及大規模攻擊情境。民間調查顯示,約六成以上民眾願意在戰爭爆發時抵抗。民防組織如「黑熊學院」培訓課程也經常額滿,總統賴清德提出「全社會韌性」作為防衛政策核心。

國際環境與核戰陰影

報告認為,中國若要成功渡海登陸,必須完全掌握制海權與制空權,但目前難度極高。相較之下,非傳統手段如經濟制裁、海上封鎖、網路攻擊或奪取外島,成本低、風險小,反而更符合北京的行動模式。

美國方面,雖然「台灣關係法」並未明文承諾出兵,但拜登總統已多次公開表示美國會協防台灣。報告指出,一旦發生軍事衝突,區域盟友如日本、南韓、菲律賓與澳洲可能共同介入。由於涉及全球能源、航運與供應鏈安全,戰爭風險可能迅速升級至核武層次。

報告同時批評美國國防決策過度渲染「武統台灣」的迫切性,以合理化國防預算成長。該中心提醒,應避免將台灣海峽視為冷戰時期「富爾達缺口」的翻版,否則將導致美國社會為一場幾乎不可能發生的戰爭承擔巨額軍費。

外交對話比軍事恐嚇更重要

報告最後強調,中國的確存在統一台灣的戰略意圖,但全面入侵風險、成本與技術限制使其難以成真。北京更可能透過灰色地帶壓迫與非軍事手段達成目標。史汀生中心呼籲,國際社會應以外交管道加強對話,避免誤判導致衝突升級,因為「誇大威脅不等於安全,理性才是長久之道」。