9月3日北京舉行抗戰勝利80週年閱兵及紀念活動,吸引來自海內外的嘉賓齊聚天安門廣場,其中包括抗戰名將孫立人的次子、現居台灣的孫天平再以「台灣代表人士、抗戰將領後人」身份受邀觀禮。這是他繼2015年後,第二次踏上閱兵觀禮台,見證歷史性時刻。

接受《澎湃新聞》專訪的孫天平指出,這次閱兵的裝備水準令人震撼,坦克、飛彈及自動遙控武器系統的展現,不僅超越10年前,更超過許多國家水準,他直言「深深感受到大國崛起、民族復興的震撼」。

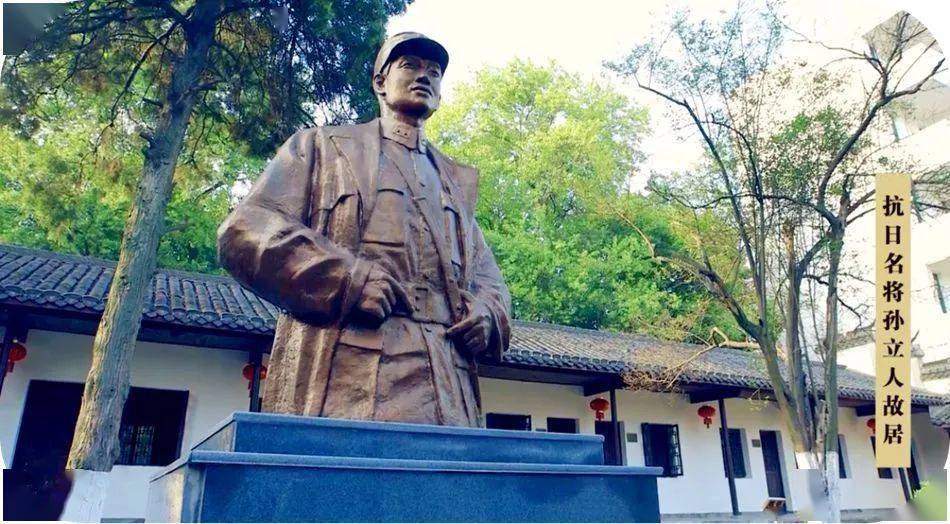

從仁安羌大捷到軟禁33年 孫立人悲壯一生

對許多年輕世代而言,孫立人名字或許陌生,但二戰中著名的「仁安羌大捷」卻廣為人知。這場戰役由孫立人指揮,率領中國遠征軍新38師在緬甸仁安羌擊潰日軍,解救7,000餘名被圍英軍,改寫了滇緬戰場局勢。

1900年生的孫立人是安徽廬江人,早年考取清華庚子賠款留美預科,後赴美國普渡大學及維吉尼亞軍事學院深造,成為中國軍界少見的高學歷將領。他歷任國民政府財政部稅警總團第二支隊司令、中國遠征軍新38師師長、新一軍軍長,後更一度出任陸軍總司令。

作為中國遠征軍新一軍的締造者,孫立人憑藉卓越戰功,被譽為「叢林之狐」、「東方隆美爾」,同時獲得中、美、英三國元首授勳,成為國際間極少數受盟軍高度肯定的中國將領。

《人民日報》曾評價遠征軍在緬北反攻的戰略意義:「它不僅打通中國與盟國間的交通線,也大大緩解太平洋戰場反攻壓力,極大提升了中國的國際聲望。」

然而,戰功赫赫的孫立人最終未能獲得重用。由於並非黃埔系,又因「兩蔣」疑忌,他在1956年被牽連進「郭廷亮匪諜案」,從此遭到長達33年的軟禁。直至1988年,才獲得自由,但自由了兩年便於1990年仙逝。

在台灣,他的部屬與遠征軍舊部也因此受到牽連,歷史光環被掩蓋,許多年輕人甚至不知遠征軍的存在。孫天平曾感慨,這段血與淚的歷史不該被抹去。

孫天平:從工程師到歷史見證者

孫立人有四名子女,1957年生的孫天平是次子,先後取得美國賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)電子計算機工程碩士、威廉瑪麗學院(College of William & Mary)工商管理碩士學位,曾任台資企業高層,目前與夥伴經營半導體設備相關事業。

儘管無意投身政壇,孫天平因其特殊身分,成為兩岸歷史連結的象徵人物。2015年他首次受邀參加抗戰勝利70週年閱兵,十年後他再度踏上觀禮台,向父親及遠征軍致敬。

民進黨不提抗戰 大陸卻不斷重現孫立人英勇故事

孫天平的出席在台灣政壇並未引起太多關注。不過,民進黨方面曾警告,國民黨出身的政務官若參與大陸紀念活動將有風險,甚至可能被查辦。國台辦發言人朱鳳蓮回應指出,台灣各界代表參與紀念活動,是「秉持民族大義與良知的體現,堂堂正正,無可非議」。除孫天平外,此次還有國民黨前主席洪秀柱及多位台灣抗日將士後人到場,共同緬懷先烈。

相較於台灣對遠征軍歷史的淡化,大陸近年來持續透過影視作品還原戰史。《中國遠征軍》、《我的團長我的團》、《遠征遠征》等作品,反覆重現孫立人、戴安瀾、廖耀湘等國軍將領的戰鬥故事。2014年,戴安瀾更被列入首批「著名抗日英烈和英雄群體名錄」。

孫立人遺言:不葬大陸,棺不入土

孫立人生前留下遺言:「不葬大陸,棺不入土。」他一生奔走沙場,卻未能落葉歸根。如今已過世35年,遺骸仍未能回到安徽故里。孫天平透露,家人一直努力爭取,希望能依父親遺願,將棺木遷回家鄉。這份牽掛,既是對父親的思念,也是對歷史的追索。

從「仁安羌大捷」到九三閱兵,跨越近80年的時光。孫天平成為連結兩岸、貫通歷史的重要符號。他的出現提醒世人,抗戰勝利是無數軍民血與淚的代價,不容被抹去。