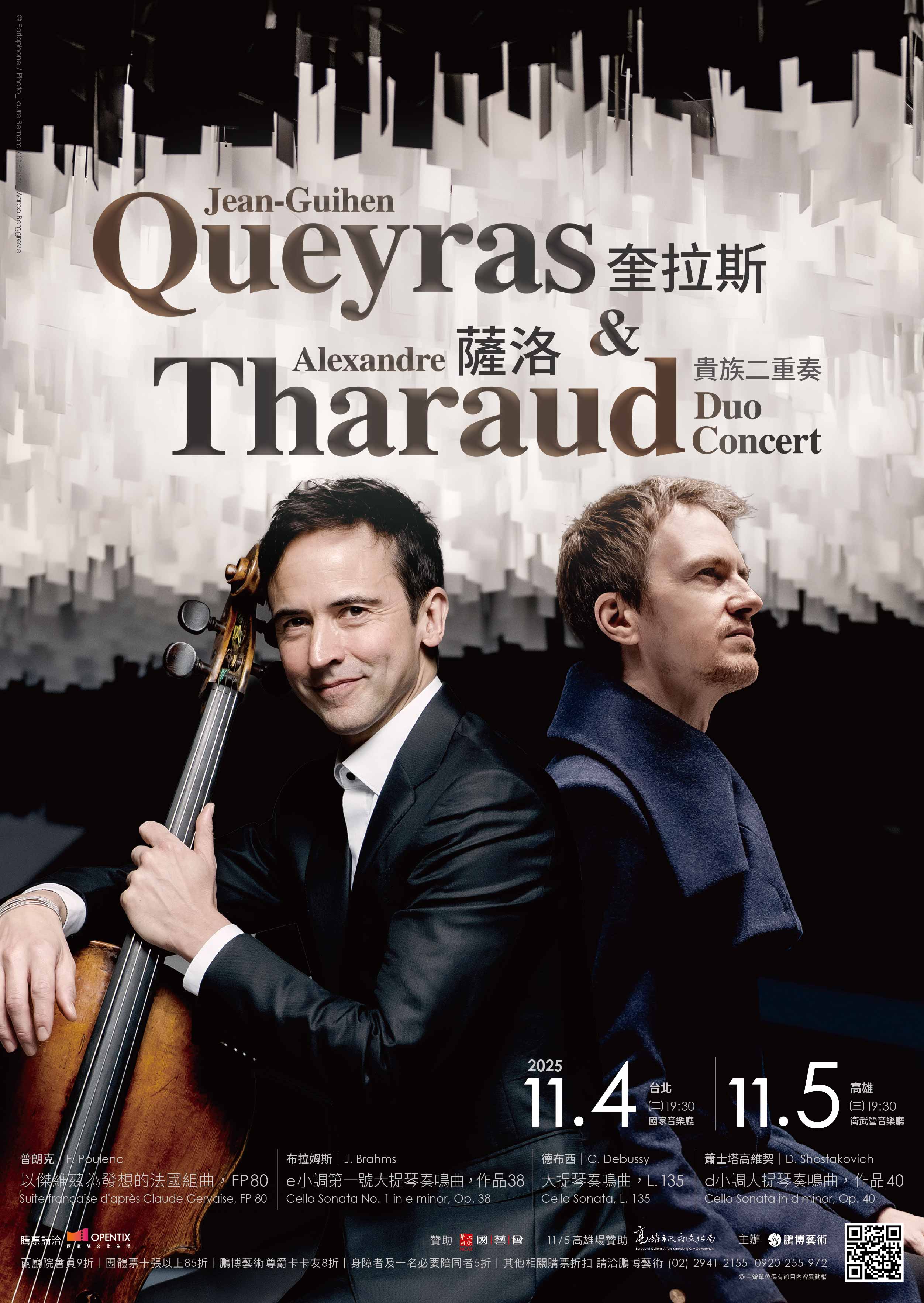

法國大提琴家奎拉斯(Jean-Guihen Queyras)與法國鋼琴家薩洛(Alexandre Tharaud)的二重奏旅程,在今年滿30年,這次來台他們安排一套標誌他們多年演出默契與情誼的曲目,分別將於11月4日晚上於臺北國家音樂廳,及11月5日晚上於高雄衛武營音樂廳登場,曲目以印象樂派為經,浪漫主義為緯,從全新視角詮釋布拉姆斯、普朗克,以及德布西的經典之作!

奎拉斯以「Complice」(法文「共犯」之意)描述他與摯友薩洛之間的關係。30年來,他們的足跡遍布全世界,包括維也納音樂廳、科隆愛樂廳、倫敦威格摩爾廳,以及巴黎香榭麗舍劇院等,共同演繹無數大提琴與鋼琴的二重奏作品。為追求音樂能一同飛得更高更遠,他們經常在詮釋上突破譜面框架,不拘泥於作曲家原有指示,就如同「藝術的共犯」:「音樂會是一場需要與觀眾並行的旅程,當我們登上舞台時,內心也會渴望觀眾也一同加入『共犯』的行列。當觀眾反應愈是熱烈而親切,我們愈能以不同的方式開啟表演。」

奎拉斯與薩洛兩人說明這次來台所安排的曲目:「除了紀念友誼以外,一部分也反映我們人生心境上的轉化。許多浪漫主義和晚期浪漫主義的作品如此深刻雋永,是因為作曲家願意展現自我的脆弱、傷痛,以及疑惑,並透過嫻熟的作曲技法,使作品展現脆弱時所蘊含的美。例如1915 的德布西大提琴奏鳴曲,是德布西晚年對抗癌症時的作品,當時第一次世界大戰正如火如荼進行,他個人與世界都處於動盪不安中,此曲因而被他稱為『戰爭狀態下的創作』。年輕的時候,我總想展現堅強的一面,但現在我敢於敞開心扉,展現自己的脆弱,因此更能與作品完全地產生共鳴。」

奎拉斯青年時期對政治展現濃厚的興趣,儘管從未加入過任何政黨,他積極為各國弱勢族群、以及戰火下難民聲援的行動,至今從未中斷。波士尼亞戰爭爆發時,奎拉斯積極維護波斯尼亞人的權利,曾試圖組織示威活動,促使法國政府採取行動,他甚至與巴黎當代樂團(Ensemble Intercontemporain)共同舉辦了一場慈善音樂會,為波士尼亞難民籌款。

而俄烏戰爭衝突持續升溫的現下,奎拉斯親赴醫療中心,關心患有戰爭創的傷兵或失去親人的兒童,並前往烏克蘭首都的基輔愛樂音樂廳,演奏音樂分享給烏克蘭的人民。今年更在美國舉行五場音樂會,並將所有收益捐贈給烏國總統澤倫斯基的United24基金會,用於國防、人道主義和醫療援助,「即便只有短短幾天,能與烏克蘭人民站在一起亦非常榮幸,期盼這些音樂會能為世界傳遞更多團結與希望的訊息,凝聚烏克蘭人民的士氣。」

奎拉斯曾獲法國《音叉雜誌》「年度藝術家」與古典音樂勝利獎「最佳器樂獨奏家」雙重殊榮。他長期擔任法國當代樂團的獨奏家,與布列茲合作,2008年他灌錄巴赫無伴奏大提琴組曲,獲得歐洲樂壇一片讚賞,隨後他與薩洛發行一張德布西與普朗克專輯,也獲得《音叉雜誌》的年度唱片大獎。兩人長達30年合作所累積的默契,令人期待!

▊演出資訊

11/4 (二) 19:30 臺北 國家音樂廳

11/5 (三) 19:30 高雄 衛武營國家藝術文化中心音樂廳

主辦:鵬博藝術

大提琴|奎拉斯Jean-Guihen Queyras

鋼琴|薩洛Alexandre Tharaud

曲目

普朗克:以傑維茲為發想的法國組曲,FP 80

F. Poulenc: Suite française d'après Claude Gervaise, FP 80

布拉姆斯:e小調第一號大提琴奏鳴曲,作品38

J. Brahms: Cello Sonata No. 1 in e minor, Op. 38

—中場休息—

德布西:大提琴奏鳴曲,L. 135

C. Debussy: Cello Sonata, L. 135

蕭士塔高維契:d小調大提琴奏鳴曲,作品40

D. Shostakovich: Cello Sonata in d minor, Op. 40