美國總統川普(Donald Trump)二次執政後,美中台局勢出現急遽變化。《外交政策》(Foreign Policy)發表專文稱,夾在美中間的台灣陷兩難困境,最後很可能被迫尋求核武選項。

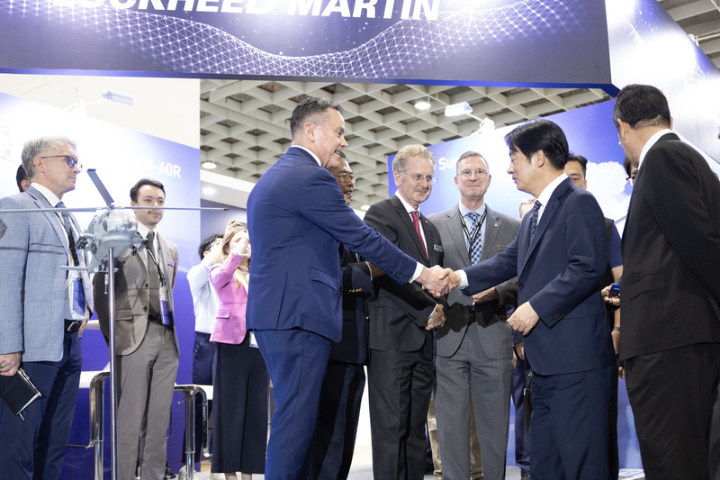

該篇由《外交政策》副主編帕爾默(James Palmer)撰寫的文章指出,從賴清德日前在台北與洛克希德馬丁(Lockheed Martin)代表會面時,神情凝重就可看出。這場會晤正值美方傳出拒絕對台軍售之際,突顯台灣在華府與北京雙重壓力下的困境。

文章認為台灣遭遇美中夾擊主因是一方面,中國國家主席習近平積極遊說川普,要求美國公開聲稱「反對台灣獨立」;另方面,白宮則以安全保障為交換條件,要求台灣將大規模半導體產業遷往美國。

川習「大交易」傳言再起 台灣恐成犧牲品

外界早就推測川普與習近平可能達成「大交易」(Big deal),但始終未成形。帕爾默說,川普的履約紀錄不佳,北京若寄望於他的承諾延續,甚至期待後續美國政府遵循,顯得過於天真。

帕爾默說,雖然習近平近期在外交層面似取得小勝,但要川普真正公開反對台獨,機率極低。理由在,儘管川普本人對台灣興趣缺缺,但共和黨內仍有不少強硬挺台派,若川普屈從北京,必被解讀為對中國的投降。

台灣失去核心圈支持 在白宮孤立無援

但台灣失去白宮核心圈的堅定支持,是不爭的事實。該文指出,川普第一任期內的國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)、前副國安顧問博明(Matt Pottinger)等人,都是堅決抗中挺台的重要角色。但如今,這些人物多數被年輕的孤立主義者取代。

新任國務卿盧比奧(Marco Rubio)過去一度被視為親台友人,如今卻更在意獲取川普青睞,其立場趨於務實甚至對台冷淡,這使得台灣在白宮內幾乎孤立無援。

台灣的選項:拖延、收買、或依靠國會

文章指出,面對如此不利局面,台灣可行的策略大致有三:

一、表面順從川普,爭取時間

文章稱,川普要求台灣大規模遷移半導體產業至美國,實際上不可能實現。台灣的產業高度依賴本地化供應鏈、專業知識與技術材料,根本無法移植。尤其南韓現代汽車(Hyundai)在美國喬治亞州的外籍員工困境,已讓台灣產業界更不可能大規模移民。

因此,對台灣而言,最佳方式或許是「假裝配合」,以象徵性的小額投資來安撫川普,並藉由拖延戰術等待川普注意力轉移。

二、以利益收買川普

另一條路徑是「付出代價」,無論是政治或經濟層面。近期台灣與美國簽署大規模黃豆採購協議,對陷入困境的美國農民而言是一種喘息。雖然遠不足以彌補中國市場流失的數百億美元損失,但至少能替台灣換取川普好感。

據目前所知,台灣與美國印第安納州(Indiana)簽署採購意向書,擬定2026–2029 年間購買玉米與黃豆總額約64億美元。上周,台灣農業部也宣布4年內採購美國農產品百億美元,其中亦包括黃豆。

三、依靠國會人脈

最務實的選擇,《外交政策》認為,仍然是倚靠美國國會內的跨黨派友人,持續推動軍售與防衛合作。如共和黨籍參議員威克(Roger Wicker)近期訪台,公開稱台灣是「自由國家」(free country),此舉對台灣而言是一劑強心針。

賴清德的籌碼:直接會川普?

帕爾默表示,如果台灣能設法讓賴清德與川普直接會面,或許能修補雙邊關係。賴清德曾取得哈佛大學公衛碩士學位,英文不是問題,與川普面對面互動,可能增加台灣在白宮的政治空間。

然而,這種高層外交並不容易。川普的決策往往受制於即時情緒,賴清德的挑戰在於如何在有限時間內影響川普的認知與態度。更重要是,川普不會為了台灣的「筆尖小事」,礙了他與北京的「大事」。

最後的底線:核武選項再浮現

文章最後警告,若台灣最終無法再信任美國作為安全保障,那麼台灣社會可能不得不重新討論「核武選項」。

文章稱,1980年代,台灣曾在美國壓力下放棄核武計畫,但在當前局勢下,這個話題不再只是歷史。帕爾默稱,若美台信任徹底破裂,重啟核武討論將成為現實選項。

文章附帶指出,中共已宣布將於10月20日至23日召開二十屆四中全會。會議雖是例行,但重點將放在中國如何調整經濟結構,從「內卷」(involution)轉向新的增長模式。

同時,中國也在美國長期壓力下,主動將世貿組織(WTO)的身份由「發展中國家」改為「已開發國家」。此舉不僅有助改善中美關係,也反映北京將自身定位為「中等收入國」的戰略目標。

美中經貿與科技對抗仍持續

經貿領域上,文章表示,中國今年可能創下1.2兆美元貿易順差紀錄。然而,這非單純利多,因為過度出口已加劇產能過剩,導致工廠出廠價持續下滑,製造商被迫削價競爭,威脅就業社會穩定。

科技方面,即使美中雙方在 TikTok 等議題達成高層協議,美國商務部依然擴大對中國企業的黑名單。帕爾默說,這些「矛盾政策」源於川普與核心圈主導大事件,但中層官員仍推動長期制裁工具,使美中科技對抗呈現「鬆緊並存」的常態格局。

台灣走到戰略分歧點

《外交政策》帕爾默的文章,突顯的是台灣正處於戰略分歧點,若選擇配合川普,能暫時緩和壓力,但付出的是台灣的自主性;若依靠國會與跨黨派友人,雖能爭取軍售與外交支持,但恐無法完全抵銷白宮的敵意;若最終美台信任崩解,台灣可能不得不重新考慮最具爭議的核武選項。

文章最後說,在川普「交易外交」與習近平「壓迫戰略」下,台灣的處境比以往更孤立艱困。賴清德政府的每一步選擇,都將影響未來十年的區域安全格局。