余精京/播客節目製作人、前鳳凰衛視製作組

「你說你們國家嗎?」

這句話,是我在臺灣學到的臺灣人眼中的「家國」第一課。

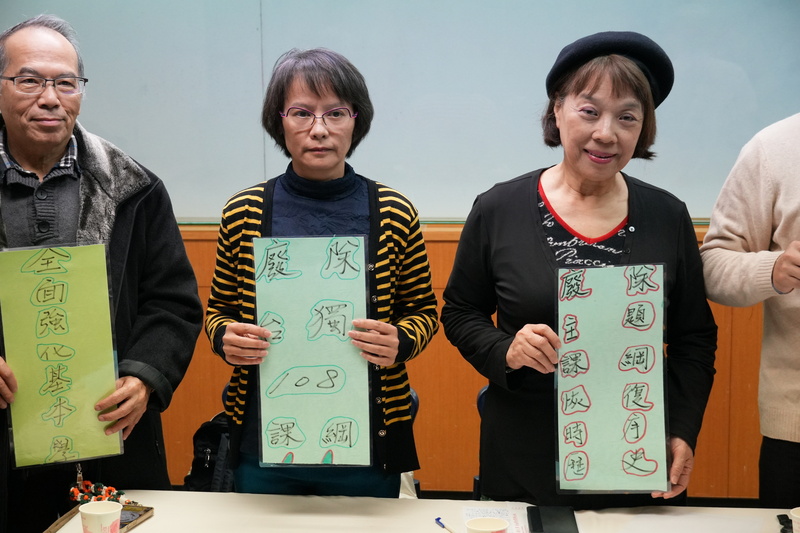

最近網路上流傳著一支北一女教師談課綱的影片,讓我回想起自己在臺灣讀書的日子,觸動許多,也生出了不少同情和理解。這場看似「文白之爭」的課綱討論背後,正暗含著如今導致兩岸青年交往日趨僵化的最重要線索——從課本源頭「謀獨」,讓臺灣的下一代從中小學教育開始,就逐漸與大陸年輕人,產生出最深層的分歧,甚至是天然的敵意。

我2015年曾到臺灣交換讀書,彼時的兩岸關係還不緊張至此,剛去到臺灣,見什麼都新奇,一次小組作業討論結束,我跟同學感歎這做作業的方式真新鮮,跟我們「那邊」不同,卻被反問道:「你說你們國家嗎?」,我一時愣住,不曉得怎麼回應,只是訕笑。

作別後我困惑了很久,怎麼能是「你們國家」呢?不應該是「我們國家」嗎?

該怎麼形容那樣的感覺?就像你暑假回到家,爸媽沖出來說,沒關係客人不用換鞋子,就像你進錯了廁所,穿反了鞋子,困惑與錯愕得出以種強烈的認知失調感。

這跟我從小接受的教育不一樣,也與史實不符。

假如問我們這一代大陸年輕人,為什麼要統一?

我們的答案總是不假思索的,因為臺灣是手足兄弟,因為我們從小念的課本上,臺灣的名字從「夷洲」到「琉球」,最早可以追溯到戰國和漢代,因為「鄉愁,是一彎灣淺淺的海峽」印在我們的語文課本上,每一個七年級的中學生,都能背得滾瓜爛熟。

對一個大陸學生來說,我如何理解臺灣?那是一國一家、是手足同胞。

但與我年紀相仿的臺灣學生,卻被截然不同的教科書餵養長大。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀說,在2019年啟用的「108課綱」下,初中歷史只用一個單元就介紹完商周到隋唐宋元約3000年的內容,只用一個單元就介紹完明清時期的內容;高中歷史則在如此薄弱的基礎上,甚至完全把「中國史」從歷史教科書中抹去,嵌入「東亞史」。

於是,學著這樣課本長大的孩子,當然不認為自己是中國人,當「中國人」從「第一人稱」變成「第三人稱」,更不可能讀出「郵票」裡藏有什麼「鄉愁」。

這哪裡是什麼「天然獨」,這是前人領導為後人鋪路,選票從娃娃抓起。這是用篡改歷史的教科書,喂出結實的「肥料獨」。想到這裡,對同齡人罔顧史實的不解,突然變成了對無知者的同情,他們才是台獨課綱的受害者,他們才該是最有意見的一代,但他們已經被改造完畢了,他們數典忘祖而不自知,甚至已經不曉得何謂「數典忘祖」。

從小接受這樣的教育,恐怕想不仇中都難,也難怪臺灣同學在聽到「中國」時,忙急著割席,而斷然不曉得曾經臺灣的每個校園、每個臺灣小學生的作業本上,都寫著這樣一句「當個活活潑潑的好學生,做個堂堂正正的中國人」。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※